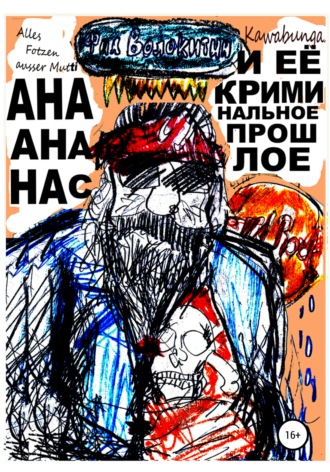

Фил Волокитин

Ана Ананас и её криминальное прошлое

4

Часы пробили одиннадцать раз, а потом ещё один раз – бам! – значит, было пятнадцать минут двенадцатого. На повороте с Хафенштрассе мы свернули с тротуара и ломанули через кусты за церковную ограду. Протиснувщись между кустами, мы оказались у маленькой, чуть ли не пластмассовой двери с надписью «Кафе Супермен Чача». Утренние часы и ночные часы разнятся».

Олли с Ходжей дёрнули за колокольчик по очереди. Колокольчик ответил отвратительным хрустальным звуком. Бюдде забросил в рот жвачку и встал в стойку кунгфу. Барсук, некстати в этот момент разикавшийся, виновато замыкал шествие сзади.

Дверь открылась. Оказалось в «Супермене Чаче» полуночников чуть ли не больше чем в районе фонарей. Я узнала того самого пожилого господина, обыгравшего автомат. Он наворачивал кофе со сливками так, что за ушами трещало. Кроме того, он совал мелочь в старинный автомат для игры на старые деньги. Обеими руками, без остановки! Старых, никому не нужных денег у него, наверное, было как грязи.

За стойкой бара клевал носом напескоструенный, до блеска выбритый очкарик. Он был весь в новомодных татуировках – выглядел так, как будто дети из дебильного детского садика мелками разрисовали его невзначай. Ходжа говорил, что носить такое теперь страшно модно. Не знаю. Если такая мода дойдёт до нас, то мы действительно уйдём на дно Эльбы.

– Кто в этой разрытой могиле главный? – с порога взял быка за рога Олли.

Никто не решился ему отвечать

– А ну, бариста! – повыл Олли в темноту. В руке его опасно сверкала зубочистка. – Слышишь? Иди сюда. А то я сам приду за тобой.

– Бариста к вашим услугам, сынок, – вырос сердитый татуированый глист у нас за спиной. – Что тебе от меня надо?

Олли сплюнул на пол.

– Я тоже бариста. – раздался раздражённый голос того, что был разукрашен мелками. Представившись, он положил голову на стойку и принялся наблюдать за нами из этого положения.

– И я бариста. – вылез из-за стойки ещё один тип.

Все, кроме пожилого любителя игровых автоматов оказались баристами. Они окружили Олли. Но Олли всё равно было не запугать.

– Кофе мне! – прорычал Олли. Он пнул стул ногой. – Кофе немедленно.

– Спокойно, детищки! – осадил его бариста, который тусовался за стойкой – Хорошая шутка про кофе! Жаль только, вам кофе нельзя. Слишком буйные. Зовите родителей…

– К тому же, мы закрываемся, – напомнил тот, что был раскрашен мелками.

– До закрытия ещё куча времени, – возразил татуированный глист. – Но детям до восемнадцати здесь находится нельзя. Даже если они обитают на Репербане.

На это Олли Нож-для-Огурцов лишь повторил стальным голосом:

– Кофе по взрослому. Мне и всем остальным.

Барсук злорадно захохотал, показывая отсутствие трёх передних зубов. Выглядели мы как настоящая банда разбойников. Бариста пожал плечами и потянулся, чтобы задвинуть шторы поплотней.

– Знаете что, сэр – Олли начал приставать к тому, что дремал на стойке, разбудив его лёгким ударом в лоб: – За всю свою жизнь я выпил столько кофе, сколько у вас в жопе заноз. Поэтому, сейчас вы сделаете мне латте и капучино одновременно. И ещё русиано. И макиато с эстретто. И ещё что-нибудь.

– И ещё по-венски, – сказал Бюдде, доставая пластиковую бутылку с «Мильбоной».

– Заноз? В жопе? – бариста занервничал, – У меня в жопе нет никаких заноз!

– Будут, – пообещал Барсук.

Нет, серьезно чуваки, –сказал бородатый – Идите домой. Или вы думаете, что я налью вам взрослого кофе?

– Налейте невредного, анцеторетусного, – неожиданно блеснула познаниями я.

Злые чародеи, путаясь в одеяниях вытащили кто монетку, кто две, кто-то шуршал бумажкой: – Анцеторетусный дай! Ну! Дай! Быстро!

Ходжа Озбей смущенно шепнул:

– У меня все деньги на карточке.

Но Олли Нож-для-Огурцов подбил его руку и карточка Ходжи приземлилась на стол:

– Вот так! Попробуйте только сказать что весь анцеторетусный кофе в этом заведении не продаётся!

Но татуированный глист уже закрыл жалюзи и погасил свет.

– Нет такого кофе, – открестился он. – Никакого анцеторетусного кофе я не видел в глаза. До свидания.

– Почему это нет? – вдруг заорал один из барист с выражением лица безумного профессора. – Ну-ка, дети, идите сюда. Жиральдо нальёт вам кофе. Анцеторетусного… Какого хотите!

Музыка стихла. Даже мрачный попугай в клетке и тот повернулся в нашу сторону, словно спрашивая, по какому, собственно, праву мы здесь находимся. В этой тишине Жиральдо рассмеялся профессору прямо в лицо

– Да ни за что, – сказал он. – Чёртов ты сукин сын, Массимильян! Чтобы я детям кофе наливал? Совсем рехнулся.

И добавил специально для Олли голосом, будто вылитым из пластмассы:

– Пока я за стойкой, никакого кофе детям не будет.

После этих слов, бариста погасил свет и выкинул нас из заведения, ухватившись за капюшоны волшебников одной рукой. Ногой он резко дал под зад всем по очереди.

У меня и капюшона-то не было. Поэтому меня схватили просто за шиворот. Я почувствовала себя мешком, полным картофеля. Было жутко обидно.

5

– Всё видела? – то и дело дёргал меня за рукав Ходжа. – Кофейные короли! Будем продолжать раскачивать их дисциплину. Авось всё само развалится так, как в прошлый раз.

– В тот раз с нами ещё был господин Павловский, – грустно вспомнил Барсук.

Он начал пересказывать уже известную историю, как Павловский гнал на тот берег Эльбы рындой некоего Бонго, а девочка по имени Рената плакала ему вслед. В его исполнении история напоминала библейскую притчу. Наконец, Бюдде, зевая, сказал, что всё-же рассчитывал в здешнем заведении на кофе. И сейчас срочно нужно его чем-нибудь заменить. Хотелось спать, а времени уже натикало почти час ночи.

Рядом с «Супеменом Чачей» стояла урна. Олли наподдал по ней ногой. Оттуда вывалился стаканчик. На стаканчике я увидела надпись – «Моча».

– Внимание!! – сказала я. – Моча – смешное русское слово!

Мне захотелось разрядить обстановку. Но обстановка не разряжалась.

– Да хоть в слова играй – зевнул Ходжа Озбей, запихивая капюшон под водолазку.

И мы начали играть в слова. А что ещё нам оставалось, чтобы скоротать вечер до двух часов, пока отец не отправится спать?

– Вот не нравится мне слово «бариста», – рассуждала я, шагая по пустой ночной набережной.

Олли что-то буркнул в ответ из-под своего капюшона. Дескать, что уж тут говорить

Да уж. Странно было, что именно плохого я нашла в обычном слове. Вначале я думала, что это всё из-за двух букв «эр» подряд, но Ходжа меня поправил – с одним «эр» будет правильно, а читаться будет ещё мерзее – бариста!

Наконец мы расположились за давно покинутым посетителями столиком зонтичного кафе и открыли пакет затвердевших от времени леденцов. Барсук вытащил намазной фарш с ремоладом. Олли разрезал пополам затвердевшие вчерашние булочки. Принялись ужинать.

– Бариста – красивое слово, испанское – объяснял Ходжа с набитым ртом.

Олли взглянул на него с такой кислой физиономией, что из неё можно было сварить русские щи без применения уксуса.

– Это слово происходит от слова «бар» и означает человека, который проводит всё время за стойкой. Понимаете, слово комбинированное, заимствованное. Поэтому оно так глупо звучит.

– А как будет по-итальянски «унитаз»? – поинтересовался Барсук.

Ходжа посыпал фарш мармеладками и отправил всё это в рот. Потом он вспомнил, что мармелад не еда, залил весь рот ремоладом и прожевал всё это дело, ни разу не подавившись.

– Зачем тебе? – удивился он.

– Может, я тоже хочу скомбинировать слово, – сказал Барсук и задумчиво подвинул мармелад к себе. – Из унитаза и того, кто проводит всё свободное время на нём…

– А может они всё-таки итальянцы? – перебила я. – Может быть это вообще ненадолго. Потусуются год и уйдут. Найдут свою нишу, как вьетнамцы со своим «Фо»? Или «Фу»?

– Хе, – поправил меня Бюдде. Впрочем, это его «хе» могло быть просто скептическим смешком.

– Никого же не колышет эти вьетнамские кафе, правильно?

Бюдде ещё раз задумчиво повторил свое «Хе». Кажется, его на этом заклинило.

– Ты не понимаешь, – горько сказал Ходжа. – Не надо путать кафе и кофейни. Кафе это просто способ получить удовольствие от еды. А кофейни – начало конца Репербана. К тому же, к этому неизбежно приходишь, когда начинаешь с итальянства. А итальянство всегда было модно в сфере питания. Под его жернова попал даже мой папа. Когда капитан начинал работать в Вуппертале, ему приходилось быть и Жервасией и Киприано. И, видимо, скоро быть ему синьором Киприано опять. Только вот как кофе готовить, совсем непонятно. Он сейчас вообще всё позабыл.

Уже светало. Компанию на пирсе нам составлял флагшток и пьяная чайка.

– Как всё-же будет по-итальянски «унитаз»? – не унимался Барсук, доедая последнюю мармеладку.

– Никак, – рассердился Ходжа.

Он протёр очки и вышел из-за стола:

– Я ухожу домой. Кнопка кабельного телевидения жрёт папины деньги. Если я не буду смотреть телевизор по ночам, он откажется от подписки. И тогда мне придётся ложиться спать в восемь вечера.

– Я тоже пойду. Только пускай Ананас научит меня напоследок какому-нибудь русскому слову, – сердито сказал Барсук. – Типа того, что она сказала в кафе. Правда, то слово было не смешным. А сейчас мне ужасно хочется посмеяться. Иначе я сдохну с тоски. И не засну сегодня, это уж точно.

– Ёклмн, – предложила сходу я. – Брандахлыст. Балясина. Малевич.

Что всё это значило, уже и не помню.

Барсук задрал ногу на уровень головы и хмуро оповестил:

– По сравнению с этим дристой-баристой, смешные русские слова звучат совсем не смешно! И он был, пожалуй, прав.

Добавить тут было нечего.

6

Я приползла домой после двух ночи, уставшая как рыбак; вспомнила о ссоре с отцом только тогда, когда обшарила все карманы и не нашла ключей. Но дверь оказалась открытой. На столе лежала записка: “ Ешь пирог, рыбу в горшке и пончики». Интересно где это папа раздобыл рыбу в горшке в половине третьего ночи?

Есть сейчас, если уж и хотелось, то чего нибудь быстрого и холодного. Больше из вежливости, я освободила пирожок от полиэтилена и поковыряла внутри. На часах было почти три часа ночи.

– Папа, скажи… а кофе настоящий, он вредный? – крикнула я на всю комнату.

То ли я впрямь запамятовала, что мы с отцом с сегодняшнего дня на ножах. То ли попрежнему считала себя ущемлённой в правах и думала, что в связи с примерным поведением имеет смысл пойти на мировую? А может, я была уверена наверняка, что он спал. Поэтому не удивлялась, что никто не ответил.

В общем, я сделала попытку включить свет – лампочка, которую я вечером использовала при выбивании показаний из папы, уже не работала. Щелчки выключателя отдавались эхом пустой квартиры. Храпа, вечно сопровождающего сон отца, не было слышно вообще. Или слышно? Не слышно. Значит, не спит. Может, обиделся? Не мог же он, действительно, уйти, оставив вместо себя записку про рыбу в горшке и пончики?

Наконец, я обнаружила папу в моей собственной кровати. Моя кровать была вещью неприкосновенной! Для сна отец использовал обычный матрас, который просто бросал на пол: так у него меньше болела спина. Двуспальная кровать полагалась мне, потому что я спала звездой и страшно брыкалась. И папа знал, как я щепетильна и чопорна в отношении спальных мест. Никогда бы не позволила залезать на кровать, не снимая сапог. И уж тем более спать в ней в одежде.

Спать! Само собой разумеется, что ещё делать папе в половине третьего ночи – он и должен был это делать! Но почему он не лежал на полу как обычно? Почему попёрся в мою кровать? Потому что я ушла из дома, вот почему, наверное, вспомнила я.

Как я и подумала, папа вовсе не спал. Господин Вэ-Пэ просто лежал, но в каком-то полуобмороченном состоянии. Зачем-то перед носом он держал огромную книжку с картинками, «Виммельбух». Виммельбухи пользовались большой популярностью на Репербане. Ничего вокруг себя папа не видел и не слышал. Наверное, искал гномика.

И чертёнка.

Увидев меня, он аж подскочил.

– Анька? – спросил он. – Ты же вещи, вроде, свои собирала вчера? Не видела мою маленькую пепельницу с деленьицами?

С ужасной досадой я отметила, что по поводу нашей ссоры он даже не переживает. Я спросила дрогнувшим голосом:

– Скажи, кофе вреден или нет? И сколько раз в день его можно пить? И правда ли, что детям его нельзя? И почему все вдруг стали пить именно кофе?

К моему удивлению, папа немедленно принялся отвечать.

– Видишь ли, – сказал он развязнее и дружелюбнее, чем обычно – Когда то, давным-давно, весь кофе в мире был одинаковым. И мир был одинаковым вместе с ним.

Поэтому мы готовили и пили все, что есть и не парилсь.

– Разве сейчас мир такой разный? – спросила я и села поближе.

– Да, слишком разный. Раньше все любили и кофе и пиво и группу «Раннинг Вайлд»…

– Ну, а теперь? – наседала я.

– А теперь… в этом мире многие вещи устарели. Вместо них появились новые. Соя, глютен и так далее. И, конечно новый кофе. Лично я считаю, что кофе просто должен оставаться честным. Как пиво. Как стакан воды. Как любовь с первого взгляда. Как татуировки в виде черепов и жизненных принципов…

Виммельбух папы уже давно выпал у него из рук, а он всё разглагольствовал и разглагольствовал. Я подвинулась ближе. Скорее всего, он уже был готов о многом мне рассказать, но неожиданно что-то защекотало меня под задницей. Оказалось, все это время я сидела на закопанной под одеялами Бертой Штерн. Она уже не могла больше терпеть и хихикала прямо в голос. От этого было ужасно щекотно.

– Господи! Что вы забыли в моей кровати, Берта Штерн? Это мерзко! – заорала я. Я не просто орала, а взрывалась ненавистью ко всему окружающему.

Дурные глаза Берты постепенно обретали форму. Не переставая хихикать, он запищала на весь дом каким-то сдавленным дурным голосом:

– Нашла!

Тыкнув пальцем в старый, любимый, сто раз мной читаный виммельбух, Берта подчеркнула длинным ногтём изображение маленького толстого чёрта. Этого чёрта никому не удавалось найти.

– Он? – Берта захохотала во весь голос. – Он!

Тут я схватила её за трусы и постаралась выкинуть Берту вместе с ними в окошко.

На следующее утро папа не вставал с моей постели до того, как на работу идти, Думаю, он проделывал это из чистой вредности. По его мнению, после скандала с разрыванием на две части трусов Берты Штерн, виноватой себя должна была чувствовать я, а не он. Но я не чувствовала себя виноватой.

Конечно, пришлось перегнуть палку с этими трусами. И, кстати, это не помогло. Папа всё равно лежал на моей кровати в одежде. А с ним рядом лежала длинная Берта. Они копались в моих «Виммельбухах», периодически разражаясь ругательствами на двух языках, и курили по очереди из маленьких трубочек. Наблюдать такое было невозможно. Надо было срочно противодействовать.

Прогнать Берту не получилось, поэтому я снова сбежала. Только не смейтесь сейчас надо мной. Если я ухожу и возвращаюсь, а потом опять ухожу, значит именно того мне и надо. На этот раз к уходу я подготовилась основательнее.

7

Зашвыривая спальный мешок и пенку в кусты акации, я ухмыльнулась. С гордостью посмотрела на светившую с неба луну. Если скажете, что я плохо обделываю такие делишки, как уход из родительского дома, получите от меня в глаз!

– Все дела сделала? – спросил Ходжа.

Он стоял рядом и ждал, когда я закончу прятать спальные причиндалы. Неподалёку орали сирены от машин и играла дискотека. Страха остаться одной не было.

– Если сделала, то идём. Покажу тебе наш киноклуб.

– А кролика? – спросила я.

– И кролика тоже…

Непонятно с чего я решила, что киноклуб действительно должен быть похожим на киноклуб. Думала, будет что-то со стульями, складывающимися пополам и ещё большими плюшевыми занавесками, чтобы солнце ненароком не засветило в тот момент, когда показывают фильмы. Но ничего подобного я не увидела. Кролика, кстати, тоже не нашла. Вокруг были только разбитые стёкла и вымазаный в краске бетонный пол. Мы находились внутри огромного холла какого-то старого общественного здания.

«Анан-аас!», – крикнула я внутри – «Анан-аас!». Эхо разнесло по сторонам на расстояние километрадругого.

Ходжа нетерпеливо потянул меня за рукав. Оказалось, что здание с разбитыми окнами – это только парадная часть. Мы спустились в грязный и тесный полуподвал. Перед входом можно было увидеть полустёртую надпись «Террорист Карлос».

Затем мы спустились по лестнице в полуподвал. Запах был спёртым. Пахло резиной с какашками. Спускаясь, приходилось то и дело переступать через лужи, натёкшие со стен. Впрочем, если не обращать внимание на запах и сырость, внутри было вполне себе ничего. Можно даже сказать, было довольно уютно.

На стенках висело штук пятнадцать плакатов со старым французским кино, там где все персонажи носят пальто и на редкость суровы. Каждому из суровых французов кто-то располосовал глазки бритвочкой. Получилось, как будто они взирают на нас торжественно, с тайным смыслом. Наверняка поэтому и «киноклуб», догадалась я. Но потом всё-таки увидела старый кинопроектор и экран размером с салфетку. Под проектором, на пивном ящике сидел потасканный тип с едва пробивающимися усами. На вид лет четырнадцать. Глаза у парня были красными как барбарис.

Тут я поняла, что мне не приходилось видеть этого парня раньше. Как бы вам объяснить? Понимаете, мы здесь все ходим в одну школу. И не просто так эта школа разделена надвое, репербанские дети не просто так у всех на виду и не просто так они делятся на две категории. Я видела специальное дело о школьниках в руках нашей бабушки Дульсинеи. Там были обозначены наши имена и дурные привычки. Степень опасности наших перемещений тоже была обозначена. Если бы не эти карточки, мы никогда не узнали бы, что Ходжа Озбей поёт в хоре пожарников. Но этого барбарисного в списках не было. И в школе про него слыхом не слыхивали. Значит, он был не наш.

– Королёк Конинхен, – представил барбарисного типа Олли. – Кролик. Не подумай только что он у нас тут за главного.

Королёк недовольно сверкнул красными глазками.

– То есть, вы хотите сказать, что это и есть ваш так называемый кролик? – разочарованно спросила я.

– Да! – хором сказали ребята.

– И это ваш так называемый киноклуб? – протянула я.

– Да!

– Почему же я раньше не видела этого кролика?

– Он скрывается от полиции! – чувствовалось, что Ходжа просто перед ним трепетал.

– И его прошлое покриминальнее твоего, – гордо сказал Олли. – Покриминальней некоторых, что уж тут говорить!

После слов «криминальное прошлое» Королёк перевёл взгляд на меня. Всё еще без особого интереса, но уже с оттенком доброжелательности. Наконец, разгладив пальцами морщину как пластилин, Королёк пропищал с еле распознаваемым оттенком дружелюбия:

– Привет сокорешникам!

– Меня зовут Ана. – холодно ответила я.

– Это моя девушка, – подмигнул вдруг Ходжа и помахал Корольку рукой через моё же собственное плечо. Я с негодованием сбросила его руку.

– Меня зовут Ана Ананас, – поздоровалась ещё раз я, желая знать как к этому Корольку подкатить – по человечески или по кроличьи.

– Моё имя Кролик Королёк Конинхен.

И опровергая всё сказанное до этого Олли, Кролик добавил:

– Главный здесь я.

Мне было по барабану, кто главный. Всё равно сложившейся субординации в нашей банде я не понимала. Если это и была игра, то совсем детская. Будто игра в пряталки. Я не удивилась бы, если главным здесь оказался домашний Оллин карась или второстепенный персонаж из мультфильма «Якари». Ну, а Нож-для-Огурцов принимал субординацию к сердцу куда ближе, чем остальные. Он разобиделся и надулся. Все бросились подбадривать его, хлопать по плечу, говоря:

– Временно Олли! Временно, да, Королёк?

Тут Королёк Конинхен провозгласил:

– Какая разница, кто у нас главный? Вы не забыли, зачем мы вообще здесь собираемся!

После этого он предложил мне присесть на ящик. Сам оседлал полуразвалившийся барный стул и выдал с интонацией школьной училки:

– Начинаем как обычно. Внимание, ритуал. – Королёк махнал рукой, – Эх, да поехали что-ли. Эй! Аудио!

Никто не слушал. Ему пришлось ударить по столу рукой. Действия это не возымело. На столе, заваленном всякой всячиной, нашлась китайская палочка. Поколотив по столу китайской палочкой, Королёк получил некоторую порцию заинтересованности.

– Аудио! – заорал Королёк, так громко, что от стены оторвался кусок старых обоев. Бюдде, спохватившись, включил магнитофон. Он тут же завыл песню про то, что горит школа. В Гамбурге эта песня весьма популярна. Королёк потряс над головой большим глазированным цветочным горшком. Из горшка выпала сложенная втрое бумажка. Мы проводили её взглядами, а Королёк ещё и успел подстелить под неё кусок простыни кроваво-красного цвета

– Вот оно, – благовейно сказал Королёк, который после процедуры с простынёй благовейно закрыл глаза и потирал руки – Вот оно, завещание херра Павловского.

Завещание выглядело совершенно затрёпанным. Оно было сложено много раз, зачастую неправильно. А потом переложено заново. А потом ещё и ещё раз переложено, уже второпях. В результате получилось, что-то вроде пиратской карты, которой пользовались-пользовались, да и выкинули за ненадобностью. Вместо указания, где лежат сокровища, внутри было что то похожее на список для магазина. Слова были накорябаны нетерпеливой, уставшей от жизни рукой.

– С этого начинается у нас каждый день – шёпотом сказал Бюдде. – Кому то обязательно надо совершать перед встречами ритуал. Мы же здесь все разные! Зато ритуал у нас один и тот же.

– Вы каждый день вытряхиваете из цветочного горшка бумажку? – удивилась я.

Бюдде важно кивнул:

– Да. Это же завещание господина Павловского.

– А что, собственно, в нём? – спросила я громко. – Что в завещании-то?

Тут все посмотрели на меня с жалостью. Ходжа даже издал стон. Дескать, глупость моя переходит все возможные границы. А Королёк с интонацией заправского философа продекламировал:

– Кто эти люди? Зачем они приходят сюда. И кто их привёл?

– Я привёл. Это моя девушка… Ана Ананас, – упрямо повторил Ходжа. А потом быстро добавил: – Она глупая и много чего не знает!

Это было совсем неожиданно и даже обидно. Я решила, что пришла пора наступить ему на ногу посильнее. Но Ходжа буркнул мне на ухо:

– Так надо.

Тем временем, Королёк включил ещё один вариант песни про горящую школу, теперь уже на пластинке.

– Пластинки успокаивают, – сказал Королёк и бросил на меня хитрый взгляд. – Успокаивают, верно, Ана Ананас?

– Кого успокаивают? – нахохлился Олли. – Тебя? Ты ведёшь себя как заправский чёрт с граммофоном!

Он явно был недоволен. Всё, видать, оттого, что его не назвали главным.

– Крутятся, Олли-шмолли. –объяснил Королёк. – Потрескивают они, понимаешь? Отбрасывают тень, наконец. Игла ходит вверх вниз, разве не видно?

Пластинка и правда отбрасывала трепещущую тень на выкрашенную в зелёный цвет стенку. В ответ Олли картинно бухнулся с ногами на диван и включил телевизор. Показывали мульт про Якари. Вскрыв банку колы, Олли растянулся, занимая с ногами три места, как сделал бы уже вполне сложившийся Бармалей.

– В задницу спокойствие! В задницу всё. – провозгласил Олли бармалейским голосом. – Что там у нас на повестке? Новобранцы, – перечислял он, – проверка боем? Что там ещё?

Ходжа открыл блокнот.

– Пункт восьмой. Эманация кофейных хмырей. День первый. Новобранец освободительной армии Санкт-Паули Ананас показал себя с лучшей стороны, проявив недюжинное самообладание…

Я показала двумя пальцами на свои глаза и ткнула в ходжину сторону. Но Ходжа, не обращая внимания, продолжал:

– … что привело к некоторым сложностям в отношениях с родителями и отказом от родного дома. – Всё? – скучным голосом спросил Королёк.

– Да – захлопнул блокнот Ходжа.

– Как и ожидалось. Нечего тут обсуждать. Наш человек, ясное дело.

Моргнув своими барбарисными глазами, Королёк засунул пластинку обратно в конверт.

– Завтра идём на зачистку улиц. Пункт девятый – террор. Сегодня смотрим по телевизору только боевики и полицейские фильмы. Хотите, можете смотреть здесь. И хватит шептаться… – прикрикнул он на Олли с Ходжей. – Кто не остаётся на просмотр фильмов, покиньте, пожалуйста, киноклуб.

– Кролик, тут это самое… – озадаченно потёр голову Олли, – Мы ведь так не решили как себя с ними вести.

– Решили, – сказал Королёк. – Уличное насилие. С завтрашнего дня. Пусть оно завтра всех сплотит. И уравняет. А потом разберёмся.

– А если меня не уравняет, к примеру? – спросил Бюдде.

– Придётся тогда тебя другим способом уравнять! – показал кулак Королёк. Разговор на этом закончился и мы вышли на улицу.