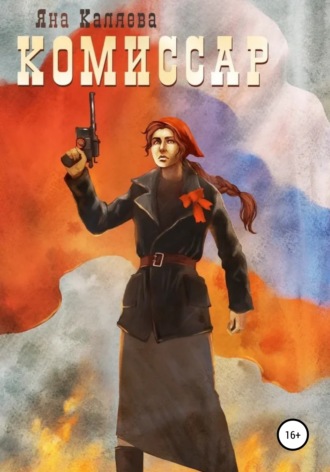

Яна Каляева

Комиссар

– Выходит, у всех, кроме лучшего ученика, нет никакого выбора?

– Хотела б я, чтоб у них был выбор, – ответила Вера, устало потирая виски. – В некоторых пределах, разумеется, но чтоб было больше выбора, больше возможностей, больше будущего. Чтоб у каждого из них был ответ на вопрос, который вы задали этой девочке. Свой настоящий ответ, а не заученный. Но организация этих процессов – огромная работа, заниматься которой некому, Саша, решительно некому.

***

Проснулась Саша от выстрелов, доносящихся с улицы. Какой-то миг надеялась, что это Красная армия штурмует Рязань. Но Саша видела карты и слишком хорошо знала, что такое невозможно. Да и выстрелы… это не был бой. Это был салют.

– Москва! Москва-а-а! – донесся нестройный хор голосов откуда-то из-за забора.

Еще несколько секунд Саша пыталась себя убедить, что это какой-то спектакль, разыгранный, чтоб доломать ее.

Глупая, смешная надежда.

Крики нарастают, вот уже не надо вслушиваться, чтоб разобрать их, вот уже даже плотно прижатые к ушам ладони не могут их приглушить.

Плакать нельзя – следы слез увидят.

Ударить кулаком в стену нельзя – удар услышат.

Москва потеряна. Гражданская война в России проиграна.

Как-то там пятьдесят первый? Прибыл ли уже в полк новый комиссар? Говорит ли он сейчас, что продолжать сражаться надо, несмотря ни на что?

Саша не может сама быть там и сказать это своим ребятам. Но она может продолжать сражаться здесь. Несмотря ни на что. Она сделает то, что должна сделать.

Мысль о том, что их с Щербатовым встреча теперь неизбежна, удержала ее на плаву.

Она ведь знает, что он носит браунинг в кармане френча.

Глава 22

Полковой комиссар Александра Гинзбург

Июль 1919 года

– Саша.

– Щербатов.

Вчера лечащий врач сказал, что шрамы наконец зарубцевались, и позволил Саше принять ванну. В ванной комнате нашлось большое зеркало. Саша смогла рассмотреть свою спину. Два длинных, почти симметричных косых шрама останутся навсегда; прочие со временем заживут – если у нее будет время.

– Упорство, с которым вы сражаетесь за себя, Саша, – сказал Щербатов, – могло бы вызывать уважение. При других обстоятельствах. Сейчас вы все равно не измените своей судьбы.

– Я знаю все, знаю, – ответила Саша. – Но ведь это означает, что вы можете рассказать мне новости с фронта? Ну какая теперь разница, услышу я их или нет.

– Это вполне возможно. Не вижу препятствий. Если вы объясните мне, что произошло с Верой Александровной. Это она настояла на том, чтоб состоялся наш разговор. Но я не хотел бы навязывать вам свое общество, Саша. Если беседа сделается вам неприятна, скажите, вас проводят туда, где вы живете.

Саша сидела за столом напротив Щербатова в его кабинете. Просторная, обставленная тяжелой дубовой мебелью комната, не чета обшарпанным помещениям контрразведки. Стол, стулья, шкафы, обитый кожей диван – все одного гарнитура. Широкое окно выходит на церковную площадь.

Стену украшала литография с изображением квадратного храма без колокольни. Пышный, как свадебный торт, собор одиноко стоял посреди плаца. Храм Христа Спасителя в Москве, вспомнила Саша.

Щербатов выглядел, разумеется, лучше, чем Саша запомнила по Петрограду. Лицо излучало энергию. Почти полное отсутствие волос ничуть не портило его, напротив, придавало его облику ореол спокойной, не нуждающейся ни в каких доказательствах силы. Взгляд внимательный и немного печальный.

– О, я всегда рада побеседовать, – легко ответила Саша. – А что с Верой Александровной? Она здорова?

– Здорова. Но по непонятной мне причине сверх меры обеспокоена вашим благополучием. Настаивает, что вас нужно оставить в покое. Уверяет, что если дать вам время, вы одумаетесь и откажетесь от своих заблуждений. Хотел бы я, чтоб это оказалось правдой. Но увы, я слишком хорошо знаю вашу породу людей. Вы не сворачиваете со своего пути, пока не пройдете его до конца.

– Разумеется, вы знаете эту породу людей, – улыбнулась Саша. – Вы ведь и сами принадлежите к ней. А что до Веры Александровны, то она не рассчитала своих сил. С неопытными месмеристами такое случается. Иногда подобные казусы приводят к нервным срывам, даже к появлению навязчивых идей. Но беспокоиться не о чем. Вера Александровна – человек сильный, со временем ее психика восстановится. Так все мы учимся.

Щербатов нахмурился, сложил руки на груди, отстранился от стола – и от Саши. Задумался. Едва заметно отрицательно качнул головой.

– Да, я ведь обещал вам новости с фронта, – вспомнил он наконец. – Для вас они скверные. Контрнаступление Красной армии на Восточном фронте захлебнулось. Уцелевшие части отходят на восток для перегруппировки. Я знаю, о чем вы хотите спросить… Пятьдесят первый полк сражался доблестно и понес значительные потери. Командир полка Князев ранен, среди боя его унесли. Саша, вы так побледнели… Вот, выпейте воды. Вы ведь курите? Угощайтесь, прошу вас.

Щербатов достал из ящика стола пепельницу, пачку папирос, бензиновую зажигалку.

Саша поняла, что сжимает протянутый ей стакан с водой слишком сильно, словно пытается раздавить. Глупо, она же уже выясняла, что у нее не хватает сил на такое. Взяла папиросу – когда куришь, можно ненадолго прикрыть ладонью лицо. Князева на ее памяти ранили несколько раз, однажды довольно серьезно, но боем он всегда командовал сам, до конца.

– Об освобождении Москвы вы слышали, должно быть, – продолжил Щербатов. – Такие новости не утаить даже в нашем учреждении.

– О падении. О падении Москвы, – поправила его Саша и глубоко затянулась. – Советское правительство и Центральный комитет партии успели эвакуироваться?

– Не успели. Им некуда эвакуироваться. Кто-то, конечно, бежал. Но это уже впустую. Вчера было издано постановление Директории. Я, собственно, и уезжал, чтоб участвовать в его подготовке. Всем частям Красной армии, которые добровольно сложат теперь оружие, гарантирована амнистия для рядовых и младшего командного состава. Старших офицеров ждет суд, но заслуги перед Отечеством в Великой войне будут непременно учтены. Как и прочие смягчающие обстоятельства. К комиссарам это, разумеется, не относится.

– Уставите виселицами Красную площадь?

– Казни, несомненно, будут, однако же в меньших масштабах, чем после освобождения Петрограда. Деятельность моего учреждения на то и направлена.

Саша снова взяла папиросу из пачки. Щербатов поднес ей зажигалку, их пальцы соприкоснулись на долю секунды.

Платье оставляло открытым шею и даже отчасти ключицы. Обычно Саша собирала волосы в тугой узел, но здесь шпильки у нее забрали, потому она заплетала косу. Коса, знала Саша, делает ее на вид моложе и беззащитнее – особенно если высвободить несколько тонких прядей, будто бы случайно. Стыдно было прибегать к таким уловкам, но в ее ситуации нужно использовать все оружие, какое только есть – а другого пока не было.

– Кстати, касаемо деятельности вашего учреждения у меня один только вопрос…

Щербатов покачал головой.

– Саша, лучше бы вам не знать. Для вашего же блага.

– Да поздно, я поняла уже все, – отмахнулась Саша. – Почти все. Принцип ясен. Это доведенное до предела проявление власти, такое выраженное, что нивелирует собственную волю человека, да? Власть – это когда кто-то – ты точно знаешь – может сделать тебе очень плохо, но не делает, а наоборот, делает хорошо. Казнить и миловать, старая формула. У Шекспира в “Укрощении строптивой” описано нечто подобное, хоть и в виде комедии. Когда все это происходит достаточно интенсивно и при этом непредсказуемо, человек утрачивает субъектность – по сути, сам отказывается от нее. Он утрачивает собственное представление о правильном и неправильном, истинном и ложном. В его картине мира все теряет смысл, кроме того, чтоб его миловали, а не казнили.

– Это близко к истине. Вы весьма проницательны.

– Ну, я же чекист. И еще философ, пусть и недоучка. Пытки – тут все понятно, практика традиционная, так ломали волю людям с древности. Но наркотики? Серьезно? Это ведь не морфий, другое что-то? И что, вы умиротворенных потом до конца жизни будете на этом держать?

– Вам, конечно, удобно теперь полагать, что все дело было в особо сильных препаратах, – сказал Щербатов. – Но это обыкновенное обезболивающее. И немного месмерического воздействия, чтоб высвободить ваше собственное стремление к миру и покою. Однако суть метода вы поняли верно. Но ясны ли вам его смысл и цель?

– Власть? – предположила Саша.

Вошел солдат с подносом, выставил на стол чашки с чаем, сахарницу, варенье, масло, тарелку с французской булкой. Чай – ах черт, настоящий чай! – был горячим, но не настолько, чтоб имело смысл плеснуть его Щербатову в глаза. Да и не этого Саша хотела. Конечно, искалечить его – это больше, чем ничего. Но лучше б убить, как она предпочитала убивать – чисто, без увечий.

Проблема в том, что пока они сидят вот так, разделенные столом, она не может добраться до его браунинга. Надо, чтоб Щербатов позволил ей подняться из-за стола и сам тоже встал. Чтоб он подошел к ней совсем близко.

Очень осторожно, помня, что тут тоже практикуют гипноз, Саша попробовала найти месмерическую связь, установившуюся между ними год назад. Связь, на удивление, сохранилась и будто бы даже не ослабела. Саша стала дышать медленнее и глубже – Щербатов, не замечая того, тоже.

– Власть – это средство, а не цель, Саша, – сказал Щербатов, когда за солдатом закрылась дверь. – Цель в том, чтоб закончить братоубийственную войну так скоро, как это только возможно. Любой ценой. Вы знаете, что тиф каждый день убивает больше людей, чем военные действия и карательные меры всех сторон вместе взятые?

Саша рассеянно вертела в руках кусок французской булки. С хрустом надломила корочку. Отчего-то съесть эту булку Саша не могла себя заставить.

– И каким образом ваши эксперименты по лишению людей воли должны способствовать прекращению эпидемии тифа?

Щербатов вздохнул.

– Я ведь делаю это ради вас, Саша.

– Ради меня?

– Ради вас и таких, как вы. Я много о вас думал после нашей встречи. То, что случилось с вашей семьей… я примерил это на себя и понял, что сам бы после такого стал ничем не лучше вас. Быть может, и много хуже. Вы еще способны на милосердие. Но если самых родных вам людей оказалось возможно жестоко убить и никто за это не ответил – зачем вам жалеть тех, кто позволил этому произойти? Однако у людей, которых убиваете вы, тоже есть близкие. Так происходит приумножение насилия. Умиротворение – наша надежда разорвать порочный круг. То, что происходит здесь, в этом здании – для неисправимых. Для тех, кто уже зашел слишком далеко. Для таких, как вы. Но что-то подобное должно произойти и со всем обществом – иными, разумеется, методами. Страх перед властью, способной причинять боль, и неминуемо порождаемая страхом любовь. Счастье от возможности занимать свое, определенное каждому, место.

Господи, подумала Саша, а ведь это я вложила ему в голову весь этот ужас. Значит, я же его и освобожу.

Верхние карманы френча Щербатова застегнуты на пуговицы. Никакого оружия в них нет. Нижних карманов Саша пока не видела, но они, скорее всего, тоже застегнуты. Расстегнуть пуговицу – секунда. Как получить ее?

– Саша, прошу вас, перестаньте наконец терзать эту несчастную французскую булку. Она будто отвечает перед вами за все мерзости империализма. Это ведь просто хлеб, и очень хороший. При вашей власти такого, полагаю, не пекут… не пекли бы. Вот, возьмите другой кусок и съешьте уже.

– Благодарю вас. Я не голодна.

– Как знаете. Вам, полагаю, интересно будет узнать, что Новый порядок решительно противодействует еврейским погромам. Наша политика – абсолютная монополия государства на насилие. Никаких больше самочинных расправ. Евреи будут перемещены в места, свободные от населения, и содержаться там под надежной охраной.

– Ради их же блага! – закончила Саша, подняв кверху указательный палец.

– Напрасно вы ерничаете. Именно так.

– Мне случалось убивать людей, – сказала Саша. – Пытать, когда было необходимо. Но я никогда не говорила им, что это ради их же блага. Щербатов, ну давайте честно. Мы же взрослые люди и способны рассуждать логически. Не может один класс действовать в интересах другого. Правящий класс будет только приводить подчиненные классы в состояние ему, правящему классу, удобное. Но при чем тут, собственно говоря, их благо? Благо людей же не в том, чтоб быть кому-то удобными. Благо людей в том, чтоб управлять собой в собственных интересах.

– Разумеется, всегда были и будут элиты, правящие населением так, как выгодно им. Элиты могут быть более или менее людоедскими, и счастье народа действительно состоит в том, чтоб оказаться молочным скотом, а не мясным.

– Люди никогда с этим не смирятся, никогда!

– Будут бунты черни, разумеется. Уже начались… – Щербатов нахмурился. Руки его до того спокойно лежали на столе, а тут он взял химический карандаш и принялся рассеянно вертеть. – Но мы ведь опираемся на лучших людей в народе. Разумных, образованных, состоявшихся. Мы дадим им право и возможность самим утихомиривать буйных соседей. Люди и будут управлять собой в собственных интересах, но не все скопом, а те, кто этого достоин. И, Саша, раз уж мы говорим, как взрослые люди. Неужели вы всерьез полагаете, что если б большевики победили в войне и удержали власть, через какой-то десяток лет они не сформировали бы точно такую же правящую элиту?

– Вы говорите так оттого, что не понимаете, как работает партийная демократия.

– Это вы верите в свою партийную демократию оттого, что не понимаете, как устроена человеческая природа.

– После Великой войны даже человеческая природа уже не будет прежней. Бедные всегда убивали друг друга за интересы богатых, но никогда прежде это не было так масштабно и так явно. Сама идея национальных государств потерпела крах.

– Все это только закладывает предпосылки для второй Великой войны.

– Вторая Великая война? Что вы говорите такое, Щербатов. Это даже с точки зрения семантики абсурдно. Великая война могла произойти лишь раз в человеческой истории, и все дальнейшее будет направлено на то, чтоб она никогда не повторялась.

– Насчет семантики вы, положим, правы. Именоваться эта война будет иначе. Но она неизбежна. За ней могут последовать и дальнейшие. Каждая следующая будет масштабнее, кровавее и разрушительнее предыдущей. Но Новый порядок сможет подготовить Россию к любым испытаниям. Мы выстоим. Саша, лучше бы вам затушить папиросу, вы же пальцы обожжете сейчас.

– Да, действительно, – Саша затушила то, что осталось от папиросы, и тут же взяла следующую. – Вторая Великая война! Да будьте вы прокляты за одно лишь то, что допускаете такую возможность. Как вы живете вообще с такими мыслями! Еще земля на братских могилах Великой войны не осела, а вы опять…

Что-то теплое потекло по ее щеке. Неужели открылся так хорошо затянувшийся шрам над бровью? Саша провела рукой по лицу и уставилась на свои пальцы.

На них была не кровь – слеза.

– Прямо сейчас вы, большевики, разжигаете гражданскую войну. А я всеми возможными способами пытаюсь ее прекратить.

– Это справедливая война, люди знают, зачем она. Чтоб такие, как вы, никогда не могли больше отправлять их умирать за интересы капитала.

–Да перестаньте уже мыслить лозунгами! – Щербатов поморщился. – Я ведь, вопреки всему, ваш должник, Саша. Вы спасли мне жизнь, хоть и не обязаны были. И, полагаю, вы совершили для меня нечто большее… Но вы поддерживаете и продолжаете войну, а это неприемлемо. России нужен мир, и как можно скорее.

– Я ненавижу войну так же, как вы, если не сильнее, – ответила Саша. – Я бы правую руку отдала, если б это могло приблизить завершение войны хоть на один день. Но когда война уже идет, остановить ее невозможно. Гражданская война в России началась, когда расстреливали рабочие демонстрации, когда убивали евреев, когда миллионы людей загнали на бойню, причин которой не смогли им объяснить. Когда воцарилась система, основанная на несправедливости, угнетении и лжи. Где вы были тогда со своим стремлением к миру? Все это вызвало гражданскую войну, которую, как бы чудовищна она ни была, нельзя остановить, а можно только вести до конца.

– Россия обязана была отстаивать свои интересы в мировой войне, – ответил Щербатов. – Что же до прочего… как бы ужасны ни были эти вещи, междоусобица, на годы погрузившая страну в кровавый хаос – несоразмерный ответ.

– Какая теперь разница? Исторический процесс нельзя обернуть вспять. Когда война приходит к тебе, ты становишься ее частью сам и вовлекаешь других, хочешь ты того или нет.

– По крайней мере вас я могу освободить от войны, Саша, – сказал Щербатов, и глаза его сузились. – Хотите вы того или нет. Мне и правда жаль. Но вы хотя бы останетесь в живых.

Саша смахнула слезы, улыбнулась.

– Я, положим, не останусь в живых. Я существую как субъект исторического процесса, прочее неважно. Но я же ни в чем вас не обвиняю. Перед кем вы оправдываетесь, Щербатов?

– Перед собой, должно быть.

– Мне это знакомо.

Пора.

Не забыть: вторую пулю сразу же – себе. Никогда, даже в самые темные моменты, Саша не помышляла о самоубийстве. Но тут… все равно ведь убьют, да так, что лучше – сразу.

– Могу я подойти к окну? – спросила Саша.

– Да, разумеется.

Отсветы заходящего солнца залили красным дома и церковь. Наперебой зазвонили колокола, собирая прихожан к молитве. У двери в храм собралась очередь, два бородатых дьяка отмечали входящих в амбарных книгах.

– А вы ведь не верите в Бога, Щербатов? – спросила Саша. – Иначе хоть раз бы сослались на Божью волю, Божьи заповеди или что-то в таком духе. Люди так обыкновенно делают, когда пытаются снять с себя ответственность за свои поступки.

– Не верю больше. Хотел бы верить, но уже не могу. Там, в окопах, я видел многое, чего Бог не допустил бы, если б существовал. И когда я смотрю на вас, Саша… Бог не позволил бы такому созданию, как вы, настолько гибельно заблуждаться. Все мои поступки совершаются моей волей, и я в ответе за них перед собственной совестью, ни перед кем больше.

– Я понимаю, – отозвалась Саша. Обернулась к Щербатову так, чтоб он видел ее лицо в три четверти. Саша знала, что в этом ракурсе ее простые, грубоватые даже черты смотрятся изящнее.

Теперь не так важно, что именно говорить. Надо только, чтоб слова ее звучали слегка ритмично и были созвучны его мыслям. Гипнозом нельзя заставить человека сделать то, чего он не хочет – но ведь Щербатов хочет подойти к ней ближе. Оба они этого хотят.

– Еще древние знали, – сказала Саша, – что в гражданской войне всякая победа есть поражение. То, что мы делаем на этой войне, меняет нас искажает саму природу того, ради чего мы это делаем. Чтоб убивать и мучить таких же людей, как мы сами, мы убиваем людей в самих себе.

Ее дыхание стало частым – и его тоже. Он поднялся из-за стола, подошел к ней, встал в полутора шагах от нее – ближе нельзя, а так хотелось бы ближе. Саша угадала контуры пистолета в правом, застегнутом на пуговицу кармане его френча и продолжила говорить:

– Победитель в гражданской войне все равно будет хуже побежденного. Погибнут оба – один оттого, что проиграл войну, другой – оттого, что ее выиграл.

Покачнулась, потеряла равновесие – после травм головы такое не редкость. Стала падать, зная, что Щербатов машинально подхватит ее – и он подхватил. Перенесла часть своего веса на его руки. Расстегнула пуговицу на правом кармане его френча, достала браунинг, сняла с предохранителя, поднесла к груди Щербатова и выстрелила в упор.

Сухой щелчок. Осечка.

Второй раз Саша не стреляла – не была готова к такому. Щербатов перехватил ее руку за запястье, резко поднял, без усилия вытащил пистолет из ее пальцев.

Осечка. Такого не должно было случиться, не могло случиться.

Время остановилось, как поезд у взорванного моста. Все, что связывало их и разделяло, в один миг взлетело на воздух. Смерть, такая верная, предала их обоих.

И тогда в свои права вступила жизнь в самом низменном проявлении – инстинкт, который гонит животных к воде через пылающий лес. Вырвалась на свободу сила, обрекающая противоположности на борьбу и единство. Они оказались близко, слишком близко, и выход из этого клинча был только один – стать еще ближе, так близко, как люди только могут быть.

Поэтому она поцеловала его, и дальнейшее остановить было уже невозможно.

Необходимо было остановить.

Но невозможно.

Глава 23

Полковой комиссар Александра Гинзбург

Июль 1919 года

– Светает… Было ли вообще темно? Я не заметила.

– Ночи теперь короткие.

– Да, ужасно короткие…

Она лежала рядом с ним, опустив голову на скрещенные руки, и старалась запомнить все, каждую мелочь. Прищур, иногда придававший его правильному европеоидному лицу что-то неуловимо азиатское: бескрайняя степь, дикие табуны, блеск ятаганов… Морщинки в уголках губ и поперек лба – достигнутое далось ему нелегко. Россыпь родинок на правом плече – как карта незнакомого созвездия.

Не важно было теперь, один день она сможет помнить его или полсотни лет. Короткая летняя ночь, когда столько запретов было нарушено – это уже случилось в ее жизни, никто не сможет этого у нее отобрать.

Щербатов провел пальцами по ее спине очень осторожно, не задевая шрамы.

– Не вините себя, – тихо сказала Саша, отвечая на его взгляд. – Те люди просто делали свою работу, уж как умели. А риски такого рода – часть моей работы, на которую я вызвалась сама, по своей воле. Не ваша вина.

– Для вас есть что-то важнее вашей работы, Саша?

– Нет, разумеется, нет. Как и для вас.

– Для меня это не работа – служение. Служение своей стране, ее будущему.

Утренний свет стремительно прибывал, и украденное ими у войны время таяло, как снежинки на ладони.

Он не удерживал ее, касался ее кожи совсем легко – и все же ей потребовалось колоссальное усилие, чтоб отстраниться и встать. Тело стало тяжелым, словно много часов она провела в воде и только теперь вышла на берег.

Собрала разбросанные по кабинету вещи. Принялась одеваться. Старалась не спешить, чтоб движения не выглядели суетливыми. Пальцы дрожали. Коса давно уже расплелась, и волосы цеплялись за застежки. Пришлось с силой рвануть их, чтоб застегнуть сзади чертово платье. Тонкая прядь осталась на крючках.

Щербатов оделся много быстрее ее – когда она снова глянула на него, его френч был уже застегнут на все пуговицы. Саша подошла к столу, взяла папиросу из оставленной там пачки.

Чашки с присохшими ко дну чаинками. Заветрившаяся еда, почти нетронутая. Браунинг.

Все это время он так просто лежал на столе, его браунинг.

Осечка… какие шансы, что это была случайность?

Саша не верила в чудеса, не верила.

– Пистолет заряжен учебными патронами? – спросила она.

– Разумеется, – Щербатов грустно улыбнулся. – Я же знал, с кем имею дело. Чего еще ждать от женщины с именем Юдифь? Простите, что не стал вашим Олоферном, чтоб вы убили меня из моего же оружия.

– Но… зачем, Щербатов?

– Я сам не знал доподлинно… Догадывался, что вы не видите другого выхода. Рассудил, что если дать вам возможность стрелять в меня, это, возможно, изменит ваше отношение к ситуации. Нет-нет, что вы отреагируете так, я не рассчитывал…

– Об этом не беспокойтесь, – Саша улыбнулась ему. – Я хотела этого. Мы оба хотели. Все случилось по моей воле.

– Вот чего вам стоило не догадаться об учебных патронах… или промолчать, раз уж догадались. Разве плохо складывалось: благодаря роковому стечению обстоятельств, почти чуду враги становятся любовниками, а после друзьями и, главное, соратниками.

– Соратниками… – Саша старательно затушила окурок в пепельнице.

Щербатов, глядя Саше в лицо, пошел к ней. Она резко вздохнула и коротко мотнула головой. Он остановился в трех шагах от нее.

– Помните, что вы говорили мне в Петрограде, Саша? Нет, сказали вы тогда, другого будущего, кроме того, что создаете вы, большевики. И тот, кто хочет исправить это будущее, должен стать его частью. Я возвращаю вам ваши слова. Теперь у России нет другого будущего, кроме Нового порядка. Вы можете войти в него вместе со мной. Работать со мной. Тогда я смогу от всего вас защитить. Ваши преступления чекиста и комиссара будут забыты. Прошлое, происхождение, национальность, пол – вам ничего не посмеют предъявить. Никто не дерзнет даже взглянуть на вас косо. Вам нужна власть над будущим – и я дам ее вам. Вы останетесь субъектом исторического процесса, раз это для вас так важно.

Саша взяла со стола чашку, повертела в руках, поставила на место. Передвинула пресс-папье, пепельницу, браунинг. Запустила пальцы в волосы, собрала их в узел, как делала много лет каждое утро – и тут же рассыпала. Закрепить прическу было нечем.

– Вам, полагаю, кажется, что, приняв мое предложение, вы предадите своих товарищей, оставшихся на фронте? – продолжал Щербатов. – Это не так. Напротив, вы сможете помочь им. Напишите Князеву, убедите его принять ультиматум. Он тяжело ранен, но мы оба знаем его упрямство. Только вы сможете его убедить. Как герой Великой войны он попадет под амнистию и скоро вернется к семье. Вы ведь знаете, как он тоскует по своим детям.

Саша продолжала механически передвигать лежащие на столе предметы. Щербатов поймал ее взгляд и продолжил говорить:

– Мне известно, что вы усыновили сироту. Ваш подопечный сможет жить с вами.

– Где жить, в тюрьме?

– Разумеется, нет. Вы останетесь под строгим наблюдением, но тюремным заключением это не будет. У вас будет дом. У вас будет все, чего вы только пожелаете. Богатством вас, конечно, не соблазнить, но подумайте вот о чем: ваш приемный сын получит возможность учиться, его ждет полное перспектив будущее. А что до нас с вами… Мы могли бы иногда видеться. Речь, вы ведь понимаете, не идет о браке, жену мне следует выбрать из своей страты. Но, если вы захотите, вы можете быть…

Он замялся, подбирая слово.

– Наложницей, – подсказала Саша.

– Да. Боже правый, какая архаика… Но только если и пока вы будете того хотеть. В этом вопросе не будет никакого давления.

– В этом – не будет, – Саша сделала над собой усилие, чтоб перестать наконец бессмысленно переставлять предметы, и подняла глаза. – В этом и не нужно, вы же знаете. Я осталась бы с вами, просто осталась бы. Но что до прочего… – Саша потерла виски. – Что со мной станет, если я откажусь?

– Вы это знаете.

– Почему вы не можете просто меня расстрелять? Это бы я для вас сделала, будь у меня возможность.

– Не сомневаюсь. Но я не могу себе этого позволить. Если есть шанс, что ваш дар каким-то образом работает на будущее – значит, вы станете работать на то будущее, которое создаю я. Служить тому же, чему служу и я. По своей воле либо если для этого придется лишить вас воли. В крайнем случае вы не станете работать ни на кого. Видите, я с вами предельно честен.

Саша поняла, что стоит ссутулившись, скрестив руки перед собой.

– Я, право же, благодарна вам за честность. Что вы хотите, чтоб я для вас делала?

– О, перед нами бездна работы. Нужно восстанавливать страну. Вашим талантам нашлось бы применение. Вы ведь гипнотизировали меня, чтоб я подошел к вам? Я не заметил бы, если б не ожидал чего-то в таком духе. Вы очень сильны. Мне нужно, чтоб вы встали у меня за плечом. Я хочу, чтоб вы сообщали людям идеи Нового порядка, как раньше сообщали идеи большевиков. Создавали образ солнца, под которым каждому отведено его место. Как для меня в Петрограде. Кстати, расскажите наконец, почему и с какой целью вы тогда это сделали. Это было частью какого-то замысла?

Саша встала, подошла к окну. Отбросила назад волосы. Прижалась лбом к холодному стеклу. Всмотрелась в белый рассвет над церковной площадью.

Ударил утренний колокол – монотонный, размеренный, упрямый.

– Не ищите здесь еврейских заговоров, Щербатов, – сказала Саша. – Там, в Петрограде, я не позволила вам умереть, потому что испытала сострадание к вам… и симпатию. Вот так просто. Но я ведь комиссар. Своих обязанностей в полку я исполнять теперь не могу, но ведь и смерть бывает партийной работой. Комиссар – представитель силы, и сила продолжает жить, пока последний ее комиссар ей верен.

– Черт вас побери, это же не о вас, Саша, – в голосе Щербатова прорезалась ярость. Впервые Саша увидела, как он теряет самообладание. – Носитесь со своим долгом комиссара, как с писаной торбой. Рветесь в герои, а там хоть трава не расти. Подумайте раз в жизни о чем-то, кроме своей этой великой исторической роли. Вы же не видите ничего больше, ничего! И так вы продолжаете и продолжаете чертову войну. России не нужно это, это разрушает ее, вы понимаете? Я о будущем России вам говорю!

Он резко подался вперед, словно намеревался схватить ее за плечи и встряхнуть, но остановил себя. Вспомнил, должно быть, в каком состоянии ее плечи.

– А я говорю о будущем всего человечества, – ответила Саша, глядя ему в лицо. – Вот только вы не понимаете, как создается будущее. Полагаете, будущее сообщают другим с помощью дара убеждения, или гипноза, или еще каких салонных фокусов? Нет. Будущее создается идеей. Ты живешь идеей, сражаешься за идею и, когда приходит время, умираешь за идею. Так идея побеждает – если даже не сейчас, то хоть через десять лет, хоть через сто. Вот и все.

Они смотрели друг на друга, тяжело дыша.

– В вашем упрямстве нет никакого смысла, – тихо сказал Щербатов. – Все равно вы будете работать на Новый порядок, своей волей или иначе. Почему вы вынуждаете меня идти на крайние меры? Зачем делаете это с нами обоими?

Черт, губы дрожат.

– Не все мы можем изменить, – сказала Саша. – Но есть вещи, на которые соглашаться нельзя. Я хочу, конечно, чтоб мой Ванька учился в нормальной школе. Чтоб ребята из полка остались в живых. Чтоб Князев вернулся домой. Чтобы война наконец закончилась. И быть с вами я тоже хотела бы. Вот только ничего этого не будет. Пусть мои товарищи и я, мы невероятно далеки от святости. И я даже согласна с вами – то, что мы могли бы построить после этой войны, сильно отличается от того, что было задумано. Вот только зло, которое создаете вы… нам все наши грехи простятся за одно лишь то, что мы пытались, сколько могли, ему противостоять.

– Из нас двоих выбор был только у вас, – помедлив, ответил Щербатов. – И вы его сделали. Прощайте, Саша.