Яна Каляева

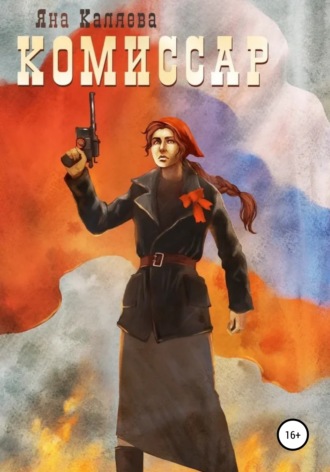

Комиссар

Глава 26

Полковой комиссар Александра Гинзбург

Июль 1919 года

– Живая!

– Живой.

Саша и Князев обнялись настолько крепко, насколько позволила им его рана – Саша с порога заметила, как медленно, неловко он двигается. Левый рукав его гимнастерки был разрезан, рука под нечистыми бинтами распухла в два раза против прежнего. В лице нездоровая краснота. Тело горячее, как печка. У него жар…

Саша прикрыла глаза. К родному князевскому духу крепкого табака, перегара и мокрой шерсти примешивались запахи крови и гноя. Им предстоял тяжелый разговор, но объятие дало несколько секунд отсрочки.

Пока Сашу вели к штабу, ей успели рассказать, что все большие дома в деревне, где расквартирован полк, заняты ранеными. Кто остался цел, ночевал в палатках или под открытым небом. Штаб разместили в обычной избе. Князев и Саша сидели рядом на кровати – больше негде было – в крохотной спальне. Фотографии выгнанных из дома хозяев укоризненно смотрели на них с застеленной вышитым полотенцем доски. Вместо стола использовали деревянный сундук.

– Какие у нас потери? – спросила Саша.

– Серьезные. Три сотни только убитыми и пропавшими без вести. Ранеными – почти столько же. Многие тяжелые. Что ни час, отходит кто-нибудь.

Саша взяла в руки мятые списки. Фамилии были записаны от руки, разными почерками. Листы перепачканы то ли грязью, то ли кровью. Многих из внесенных в списки людей Саша успела узнать, некоторых довольно близко.

Смахнула одинокую слезу с левой щеки. Нет времени.

– Что с техникой, с боеприпасами, с транспортом?

– Артиллерии, считай, больше нет. Пять из двенадцати пулеметов потеряны. По боеприпасам крепко просели после кавалерийской атаки на обоз. Сейчас пустые. Транспорта хорошо если треть осталась.

– Господи…

– Ваньку сберегли твоего. Молодцом себя показал.

– Он молодец, да. А сам ты как, Федя? С рукой что?

Лицо Князева исказила гримаса. Ему больно, поняла Саша.

– Да ничего с рукой! – раздраженно ответил он. – Заживет рука, все на мне как на собаке заживает и рука заживет, никуда не денется. Вон уж и не болит, почитай.

У Саши перехватило дыхание:

– Рука не чувствует ничего больше? А доктор что говорит?

– Доктор, – Князев выплюнул это слово. – Руку надо пилить, говорит. Им лишь бы что отпилить, коновалам этим. Гангреной пугает. Да сам он, я ему сказал, гангрена ходячая…

– Но, Федя, у тебя же жар! И что боли нет больше, это, может быть, к худшему. Давай я позову врача, пусть посмотрит еще!

– Отставить! – рявкнул Князев. – Не лезь в это, комиссар. Вот о чем расскажи-ка лучше: как из плена живой ушла? Почему тебя к нам привезли? С чем пожаловала? – взгляд Князева стал тяжелым. – Станешь звать нас сдаваться?

Саша встретила его взгляд своим, спокойным и серьезным.

– Многое случилось, – сказала она. – Я тебе после расскажу все, командир. Ты, может, решишь расстрелять меня за то, что я сделала, и будешь прав. Спорить тогда не стану. Но что для нас важно прямо сейчас: ни полк, ни тебя я не предавала. И здесь я для того, чтоб помочь тебе увести полк в леса. Не сдавать ни в коем случае. Не веришь мне – убей на месте, не тяни. Веришь – давай работать.

Князев встал и зашагал туда и обратно по узкому проходу между кроватью и сундуком. Он всегда делал так, когда напряженно думал, и напоминал в такие минуты мощное, опасное, но запертое в клетку дикое животное. Теперь клетка стала совсем маленькой. Двигался Князев без прежней легкости, ступал неуверенно, словно был пьян – но Саша всяким его повидала и знала, что сейчас дело не в выпивке. Она скинула сапоги и забралась с ногами на кровать, чтоб он не натыкался на ее колени.

– Работать! – процедил Князев. – А то без тебя я тут баклуши бил! Многие сдаваться думают. В леса не все хотят уходить.

– А есть у нас шансы уйти?

– Дак мы не окружены. Пятьдесят первый уже списали со счетов. На московском направлении плотные заслоны, а отход к югу, в леса, почитай, открыт для нас. Можем прорваться.

Князев снова сел на жалобно скрипнувшую под его весом кровать. Его лоб покрылся испариной. Дыхание стало хриплым, прерывистым. Лицо сделалось багровым, почти малиновым. Жар в его теле нарастал, это чувствовалось даже на расстоянии вытянутой руки.

– Уходить на Тамбовщину надо, – сказала Саша. – Там уже идет вовсю восстание против Нового порядка. Полторы сотни миль дотуда. Уведем тех, кто за нами уйдет.

– Я так и хотел. Так и управил бы. Ежели б не ты.

– Я?

– Ты, Александра. Ты вернулась. Теперь те, кто надумал сдаваться, потребуют тебя. Часть, сдаваясь в плен, комиссара своего выдает, живым или мертвым, один черт. Но отдать им тебя я не могу. Не потому, что ты нужна мне – ты теперь никому не нужна, нет больше за тобой ни партии твоей хваленой, ни советской власти. Ты – пустое место, комиссар. И все ж таки ты мой человек. Ты верила моему слову и сама не обманывала меня. Потому сдать тебя я не могу. Говно я после этого был бы, а не командир.

– Выходит, – медленно сказала Саша, – мы должны увести в леса весь полк. Всех.

– Выходит, так. Нюни не распускай только, комиссар, – сказал Князев. – Я тут приберег для тебя кое-что.

Он вышел и через минуту вернулся, держа в руках маузер. Сашин маузер. Протянул ей рукоятью вперед.

– Дельная вещь, не разбрасывайся ей больше. Я его зарядил. Второй обоймы нету. Но ежели с одной не управишься, то перезарядить всяко не успеешь.

– Спасибо тебе, командир. Действовать так станем. Через десять минут, – Саша глянула на циферблат “Танка”, – экстренное партийное собрание. Я назначила по дороге в штаб. Потом, в четыре, давай соберем командный состав. Расскажу, что мне удалось узнать. Уверяю тебя, желания сдаваться после этого у всех поубавится. Срок ответа по ультиматуму какой?

– Завтра в полдень выходит.

– Значит, утром все и решится, – Саша принялась натягивать сапоги. – А ты бы лег сейчас, командир. Завтра тебе надо твердо стоять на ногах. Давай все ж врача пришлю?

– Нет! Иди уже, комиссар, делай свою чертову работу.

***

Ванька дожидался ее снаружи штабной избы. Саша обняла его, закружила, поцеловала в белобрысую макушку – для этого ей пришлось встать на цыпочки. Потом села на сваленную во дворе груду бревен.

Битых два часа она рассказывала на собрании комсостава о том, что повидала в Рязани, и убеждала, переходя временами на крик, что сдаваться Новому порядку нельзя. Рассказать пришлось обо всем, включая личные моменты, как бы мерзко это ни было – но лучше уж пусть ее товарищи узнают это от нее.

– Есть у тебя табак, Иван?

Товарищи в честь ее воскресения из мертвых нашли для нее три папиросы, но это было несколько наполненных напряженными разговорами часов назад. Больше фабричных папирос в полку нет и, верно, теперь уже не будет. Как и многого другого.

Трава во дворе была недавно выкошена, обрезки стеблей кололись даже сквозь подошвы сапог. Забор ветхий, но прогнившие колья регулярно заменялись новыми, это легко отследить по их цвету. Вдоль забора аккуратно высажены кусты белой смородины. Ни пяди земли в крестьянском хозяйстве не простаивало без пользы. Саша заметила следы куриного помета, но самих куриц не было видно. Возможно, хозяева успели их куда-то припрятать, но скорее несушки стали добычей красноармейцев. С этим, конечно же, следовало бы разобраться, но не теперь.

– Ты ж говорила, убьешь, если прознаешь, что я курю.

– Убью обязательно. Но не сейчас.

Ванька пожал плечами и скрутил ей самокрутку.

– Ну, рассказывай, чем занимался тут без меня.

– Артиллерийской разведкой занимался!

– Это как?

– Ну, лежим мы, значит, в укрытии, а над нами рвется шрапнель. Откуда палят, не видать. Надобно, говорит командир расчета, вычислить, на каком расстоянии артиллерия ихняя выставлена. Чтоб разнести их, покуда они нас не положили всех в землю. Для этого, говорит, дистанционную трубку от разорвавшегося снаряда надо достать. Вот такую.

Ванька протянул Саше небольшую, размером с его кулак, металлическую полусферу с цифровыми делениями.

– Ты что же, – спросила Саша, – из-под огня ее вытащил?

– Три таких. Ну Саш, я ж не дурак под огонь лезть. Я в перерывах между ударами. И подмечал заранее, куда снаряд падает, чтоб не по всему сектору шариться. Первая трубка была на пять километров, а вторые две на пять триста выставлены, они ж тоже пристреливались, – Саша отметила, как уверенно Ванька оперирует метрической системой, о существовании которой узнал три месяца назад. – Вот так и мы вычислили дистанцию, на которой их артиллерия стояла. А направление стрельбы уже по осям эллипса рассеивания шрапнельных пуль определили. Расчехвостили их четырьмя залпами и все, никакой шрапнели больше по нам.

Ванька рассказывал и Саша заметила, что у него ломается голос. Стоило на секунду отвернуться – вместо родного мальчика она начинала слышать незнакомого молодого мужчину.

– Жаль только, – тут голос Ваньки дал петуха, – что я сам, вот своими руками чтоб, так никого до сих пор и не убил.

– Ты многих еще убьешь, Иван. Это я обещаю тебе.

– Говорили, я тебя больше не увижу, как Прохора. Мы ж их даже похоронить тогда не успели… Как ты ушла из плена?

– Случайно. Один человек пытался сделать для своей семьи все, что можно и чего нельзя.

Они немного помолчали. Каждый из них тоже сделал бы для своей семьи все, что можно и чего нельзя. Но у них больше не было семей. Только они и были друг у друга.

– Саш, а еда, которую ты привезла… У нас дома бывали по праздникам и мясо на столе, и пироги, и рыба, хотя не такая, и сыр даже как-то раз. Но не в один же день. Ты ведь не на свадьбе господской гуляла, пока мы тут головы складывали?

– Какое… Ужин это обычный, для не самого важного гостя накрытый.

– Ясно. Верно, что буржуи за то и воюют, чтоб вот так обжираться каждый божий день, пока мы пустой кашей перебиваемся?

Саша задумалась. Это, возможно, последний их разговор. Надо успеть сказать ему то, что важно.

– Да. И нет.

– Эт как?

– На самом деле, конечно, именно за это они воюют. За свое брюхо. За свои интересы. А мы – за интересы пролетариата, рабочего люда, таких как мы. Но это не главное. Главное – они хотят всех загнать в свой чертов порядок. А мы – за будущее, в котором все станут свободны. Только это и важно. Свобода. Как настроения в полку, Иван?

– Многие думают сдаваться. Хотят вернуться домой. Я б тоже хотел домой, если б у меня еще был дом. Я уйду в партизаны с теми, кому тоже возвращаться некуда.

Саша кивнула. О том же она говорила со своими партийцами. Они тоже собирались уходить, кто был на ногах. Не все они так уж неудержимо стремились сражаться до последнего, но все знали, что им-то пощады от Нового порядка не выйдет.

– Ты же уйдешь с нами, Саша?

– Мне нельзя с вами. Комиссар не может покинуть свой полк, Иван. Чем бы моя служба ни закончилась, закончится она в полку. И смерть бывает партийной работой. Но, глядишь, мне еще удастся достучаться до них. И в этом ты мне можешь сегодня помочь.

– Что нужно делать?

Это могло сработать, по крайней мере, давало шанс. Комиссара многие в полку сторонились и побаивались – Саше часто приходилось принимать жесткие решения, да и слухи о колдовстве популярности ей не добавляли. А вот Ваньку в полку любили все.

– Не пытайся убеждать, это в таких ситуациях не работает. Задавай вопросы. Верят ли они офицерью, от которого столько натерпелись? Как на самом деле представляют себе лагеря временного содержания – ну, если подумать? Сделай так, чтоб они вспомнили про свободу, за которую воевали все это время. Подумали о тех, кто уже погиб за нее. Готовы ли они предать погибших и навсегда отказаться от свободы? Пускай ответят. Только не тебе – себе пускай ответят. У нас есть еще несколько часов, чтоб их убедить…

***

Лекса прошел в двух шагах от Саши, не заметив ее.

– Эй, солдат, что такое? – Саша догнала его, дернула за плечо. – Где твоя революционная бдительность?

– Комиссар, откуда? – удивился Лекса. Саша всмотрелась в его лицо. У рыжих светлая кожа, но таким бледным Саша его не видела. Даже веснушки растворились в этой белизне.

– Так, что с тобой? – вместо ответа спросила Саша.

– Ничего, – ответил Лекса и повернулся, чтоб идти. Саша взяла его за плечи и развернула к себе. Здоровенный детина подчинился ей легко, словно был тряпичной куклой. А ведь вроде не ранен.

– Выкладывай, что стряслось?

Лекса на самом деле хотел выговориться, и Саше было бы совсем не сложно установить с ним контакт и подтолкнуть его. Но она никогда не применяла месмерические техники на своих. Потому просто посмотрела ему в глаза.

– Да говорю же, ничего не случилось, – огрызнулся Лекса, но высвободиться даже не попытался. – Скажи, комиссар, а правда, что после Умиротворения этого люди перестают чувствовать?

– Та-ак, – сказала Саша. – Давай-ка сядем вон на те чурбанчики, я весь день на ногах, не могу уже. Так-то лучше. Что, совсем прищемило тебя?

Саша знала, что Лекса сильно переживает из-за того, что стал больше не нужен капризной и переменчивой Аглае. Сколько Саша ни пыталась ее убедить, что действующая армия – не лучшее место для того, чтоб практиковать свободную любовь по заветам товарища Коллонтай, на Аглаю это не действовало. Свою свободу она ценила превыше всего. И вот результат.

– Ставленный я, видать, – сказал Лекса, низко опустив рыжую голову. – Ничего не в радость. Вроде зазорно должно быть мужику жалобиться, тем паче в такое время. А все равно уже. Ни стыда, ни гордости, ни задора боевого – ничего не осталось. Словно червоточина внутри меня, и весь я в нее утек. Даже… ее не люблю и не хочу уже. Вообще не хочу ничего. Ты ведь ведьма, комиссар. Скажи, нет ли присухи на мне?

– Нет никакой присухи, – поморщилась Саша. – Суеверия это, не так оно работает. Никто не привораживал тебя, Лекса.

– Ты верно видишь?

– Да, вижу ясно, – соврала Саша. Месмерические привязки она определять не умела, но знала, что люди обыкновенно сами себя привязывают к своим объектам, безо всякого постороннего воздействия. – Те, кто страдает от неразделенной любви, нередко чувствуют себя так, будто их заколдовали, сглазили, прокляли. Потому что любовь – это состояние, когда мы не принадлежим себе.

– Что ты-то можешь об этом знать, комиссар?

– Поверь, знаю кое-что.

Саша знала, что бурные события последних дней дают ей что-то вроде временной анестезии. Нет у нее с Щербатовым особой мистической связи, нет никакого приворота ни на ком из них. Все куда как банальнее. Так же, как у сидящего рядом с ней здоровенного детины, почти плачущего, почти не скрывающего слез. Так же, как у миллионов других мужчин и женщин.

Впрочем, ее-то, может, просто убьют завтра, и проблема решится сама собой.

Саша улыбнулась.

– Истории о людях, иссыхающих или совершающих безумства от неразделенной любви, мы знаем всю жизнь. Но когда это происходит с тобой, тебе кажется, что ты – первый человек, переживающий это. На деле большинство тех, кто жил на свете, проходили через что-то подобное.

– Как проходили?

– По-разному. Кто-то просто пережидал. Это закончится. Ты не ускоришь этого, как бы ни старался. Но однажды ты вдруг заметишь, что уже способен думать о чем-то другом. А некоторые не могут переждать. Не потому, что слабые – наша страсть направляет нашу силу против нас самих. Кто-то ломается, вешается на вожжах, спивается, отказывается от собственной жизни – находит свое умиротворение так или иначе. И есть те, кто через эту боль обретает источник великого сострадания и великой силы. Не позволяет боли сожрать себя, потому что видит ее в других людях.

– Так делать-то мне что, комиссар?

– Ты сам знаешь, что тебе делать, солдат. Сражайся. Убивай врагов. Станет легче, вот увидишь. Глупо умирать без хорошей причины!

Глава 27

Полковой комиссар Александра Гинзбург

Июль 1919 года

– Эй, комиссар, не спеши так. Вопросики тут к тебе накопились у людей, кровушку свою за власть Советов твоих проливавших.

– Говорите, – ответила Саша так спокойно, как только могла. Встала так, чтоб стена амбара оказалась у нее за спиной.

Их трое, Мельников и те двое, что вечно таскаются за ним. Зря она пошла в штаб одна по темноте. Устала от людей. Идиотка. Привыкла, что в расположении полка ей ничего не угрожает. Не учла, что обстановка изменилась стремительно.

– Вопросики следующие. Какого рожна большевички послали нас подыхать в этой заднице? Где теперь ваша хваленая партия с ее сладкими обещаниями? И чем теперь ты, комиссар, отличаешься от обычной бабы, которая с какого-то рожна возомнила, будто может командовать полком?

Мельников явно наслаждался ситуацией. Двое других радостно загоготали и сделали шаг вперед.

– Я понимаю. Вы устали, – Саша отчаянно пыталась подобрать верный тон. – Вам страшно. Но если не терпится поскорее сдаться на милость офицерью, почему так прямо и не сказать?

– А не ты теперь командуешь, о чем мне говорить, о чем помалкивать, – сказал Мельников. – Вышло ваше комиссарское время.

Они снова ступили вперед, сокращая дистанцию. Несмотря на темноту, Саша могла рассмотреть бугристое лицо Мельникова, его отвисшую нижнюю губу и рыбьи глаза навыкате. Цугцванг называется такая ситуация в шахматах. Что бы Саша теперь ни сделала, это ухудшит ее положение. Застрелить она успеет только одного, другие двое порешат ее на месте. Стрелять в воздух? Может, кто-то услышит и придет, но если нет? Да и не факт, что тот, кто придет на выстрел, встанет на ее сторону. Угрожать им ей нечем. Гипноз? Они уже не свои для нее. Но они хотят только выместить на ком-то свою ярость, этого в них она не сдержит.

Только не бояться! Ничего необратимого еще не случилось, сказала себе Саша, пытаясь справиться с дыханием. Если они ударят ее, толкнут на землю, разорвут на ней одежду, тогда дороги назад им не будет. Но пока можно дать им – и себе – возможность выйти из этой ситуации, не потеряв лица.

…А ведь если б она осталась с Щербатовым, эти скоты не посмели бы никогда не то что тронуть ее – глаз на нее поднять…

– В пятьдесят первый полк никого не мобилизовали против воли, – Саша смотрела Мельникову в глаза твердо, но без угрозы. – Вы сами выбрали службу под началом краскома Князева. А он принял решение защищать советскую власть. Воевать за общее дело народа. Вы со своим командиром или против него?

Кажется, упоминание имени Князева слегка охолонуло их.

– Приходите завтра на митинг, – закончила Саша. – Станем говорить открыто, при всех.

Повернулась, чтоб пройти мимо них. Шаг. Другой. Третий. Ей почти удалось их миновать.

– Командир, бают, плох совсем, – пробурчал один из солдат.

– А у нас остались еще вопросики, – сказал Мельников. – Расскажи нам, комиссар, как тебе удалось вернуться из плена живой? Что ты им рассказала, чего насулила, чтоб тебя выпустили? О чем шепчешься теперь с командирами?

– Верно ли судачат, – спросил другой, сплевывая Саше под ноги, – что ты со своими только такая недотрога, а перед полковником раздвинула ноги по первому требованию?

Они перегородили Саше путь. Она потянулась к маузеру, уже понимая, что не успеет…

– Что здесь происходит? – голос Белоусова звучал спокойно, даже расслабленно, но солдаты сразу же подобрались. Интонации офицера, для которого приказывать солдатам так же естественно, как для рабочего управлять станком. – Мельников, Борисов, Ткачев, что тут делаете? Отбой уже был. А ну марш по месту размещения. Александра Иосифовна, вас ждут в штабе.

Солдаты расступились, Саша быстро прошла мимо них, не снимая руки с маузера.

– Вы как нельзя вовремя, Кирилл Михайлович, – сказала Саша, когда они отошли от солдат. – Повезло мне, что вы проходили мимо.

– Я, собственно говоря, искал вас, – ответил Белоусов. – Встреча давно закончилась, а вы все не возвращались. Вот я и решил удостовериться, что у вас дела обстоят благополучно.

– Спасибо, Кирилл Михайлович. Опять вы спасли мою шкуру. В который раз уже.

– Такова моя планида, – улыбнулся Белоусов. – Можете опереться на мою руку, если желаете. Вы устали, я же вижу.

– Благодарю, – Саша воспользовалась его предложением. Ее била дрожь, и ноги плохо слушались. – А кто меня ждет в штабе среди ночи?

– Я и ждал. Думал разузнать, как прошла встреча с солдатами.

– Хотят сдаваться. Им стыдно признать, сваливают друг на друга ответственность. Ранеными прикрываются – мол, все ради них, а так-то мы бы, мол, ого-го, до последней капли крови. Постановили завтра на митинге всем полком решить.

Они дошли до штаба.

– Там внутри уже спят, – сказал Белоусов. – Теснота ужасающая, все вповалку на полу…

Саша села на бревна, на которых говорила сегодня с Ванькой.

– Что Князев?

– Слег. Жар у него. Но от врачебной помощи упорно отказывается.

– Скверно… Командир сказал, мы не в окружении, это так до сих пор?

– Это так. С запада стоит их батальон, не больше. Нас уже списали со счетов: командир ранен, комиссара, как они полагают, нет. Ждут, когда сдадимся. Аванпосты переругиваются, шальные выстрелы были с обеих сторон. Но в целом спокойно пока. С востока никого, можно отступить в леса.

– А сами вы чем заняты?

– Готовлюсь сдавать полк.

– Это как?

– Собираю документы, до последнего клочка. И прочее: затворы и оптические прицелы пушек и пулеметов, например. Все ценное, что не смогут забрать с собой те, кто уходит в лес.

– Все это вы складываете в одном месте?

– Да. На один дом взрывчатка у нас еще осталась. По-хорошему, следовало бы таким же образом поступить со всем полковым имуществом. Повозки сжечь. Коней перебить. Личное стрелковое оружие привести в негодность. Но контроля над личным составом нет. А так бы оставили только продовольствие и медикаменты – то, что неприятель, если пожелает, сможет употребить на снабжение пленных.

Саша подумала про дом, где располагался штаб. Поколения живущих здесь любовно украшали и обустраивали его. А теперь хозяевам, скорее всего, не позволят забрать даже самые ценные вещи, все взлетит на воздух вместе с имуществом пятьдесят первого полка.

Саша тряхнула головой. Снова она беспокоится не о том.

– Хорошо, что даже в нашей патовой ситуации вы знаете должный порядок действий, Кирилл Михайлович. А сами вы намерены уходить в леса?

– Я остаюсь с полком и командиром. Стар я слишком для партизанщины. Вы просто не имеете представления о такого рода войне, Александра Иосифовна. Одни бытовые условия чего стоят. То, как мы размещены сейчас, в сравнении покажется гранд-отелем. Уже не будет никакого снабжения из центра. Партизаны обыкновенно, если называть вещи их именами, грабят местное население.

– Население будет помогать нам, вот увидите. Люди поживут немного при Новом порядке и станут поддерживать нас всеми силами.

– Какой порядок ни будь, а свой хлеб – это свой хлеб. Кстати, к вопросу о хлебе. Дурной тон говорить даме такое, но вы ужасно выглядите, Александра Иосифовна. Когда вы ели в последний раз? Когда спали?

Саша пожала плечами.

– Ждите здесь, я мигом.

Чтоб не заснуть прямо на бревнах, Саша посмотрела в небо. Звезды исчезали одна за другой – небо стремительно затягивалось тучами.

– Завтра будет дождь, – сказал вернувшийся Белоусов. – Хорошо, если не буря. Вот, поешьте уже.

Жидкая пшенная каша едва покрывала дно солдатского котелка.

– Это же ваш ужин, Кирилл Михайлович.

– Не спорьте. Как вы собираетесь заботиться обо всем человечестве, если и о себе позаботиться не можете?

Что-то подобное ей говорил Щербатов в Петрограде. Саша на секунду крепко зажмурилась. Кажется, анестезия начала давать сбой.

– Вы ведь понимаете, что вас в лучшем случае отправят в тюрьму, Кирилл Михайлович? При Новом порядке весь уклад жизни похож на тюрьму, не хочу даже представлять, на что похожа собственно тюрьма.

– Вас не это сейчас должно беспокоить. Вот о чем вам следует подумать, Александра Иосифовна. Там, у амбара, их было трое, и моего авторитета хватило, чтоб их одернуть. Мерзкий тип этот Мельников, давно втихаря воду мутит. Завтра на митинг их таких придет несколько сотен. Князева они послушают, но только одного его. Я там ничем не смогу вам помочь.

– Вы уже сделали для меня больше, чем должны были. Но в этом просто нет смысла: они подозревают меня в сговоре с врагом, при том, что сами хотят сдаваться, а я пытаюсь отговорить их.

– Они напуганы, растеряны и никому не доверяют. Впрочем, и среди тех, кто намерен стоять до конца, тоже многие находят ваше возвращение из плена подозрительным.

– Вот как? Но я же в плен не сдавалась, я сражалась, пока могла! И там тоже… Мне ведь предлагали все, о чем только можно мечтать. Я отказалась. Мне что же, нужно было умереть, чтоб остаться их комиссаром?

– Меня всегда восхищала ваша любовь к жизни, Александра Иосифовна. И все же вам следовало подумать о том, что жесткая фильтрация вернувшихся из плена применяется всеми воюющими сторонами не от одного только ожесточения нравов.

– Я думала, я нужна своему полку. Воображала, будто мне удалось чего-то добиться за эти полгода. Моя работа в том, чтоб помогать людям преодолевать отчуждение. Но вот я сама оказалась в изоляции. Я полностью провалилась как комиссар, я все сделала неправильно…

Белоусов вздохнул.

– Я хотел бы сказать вам нечто личное, если позволите, Александра Иосифовна.

– Разумеется.

– Вы, полагаю, не мыслите такими категориями, как честь.

– Где уж мне, дочери сапожника!

– Тем не менее я хочу, чтоб вы знали. То, как обошелся с вами полковник Щербатов – это бесчестно. Он мог и даже обязан был убить вас, это правда. Потому что вы враг ему, и враг опасный. Война есть война. Но использовать такого рода ситуации в личных целях – иное дело. Это подлость. За подобное вызывают на дуэль.

– Прошу вас, не говорите о нем так… Щербатов, разумеется, должен быть уничтожен вместе со всем, что он делает. Но не уважать его нельзя. Все, что между нами случилось – моя и только моя вина. Как и то, чего не случилось… Но до того ли теперь. Кирилл Михайлович, вы позволите задать вам вопрос?

– С условием, что вы тотчас же ляжете спать – да.

– Вам ведь никогда не были по душе ни советская власть, ни мое присутствие в полку. Почему теперь, когда мое положение сделалось уязвимым, вы поддерживаете меня?

Белоусов улыбнулся.

– Именно потому, что сейчас вы нуждаетесь в защите. Не помочь вам в такой момент было бы бесчестно. А теперь ложитесь спать, я покажу вам, где есть место…

– Давайте сперва Князева проведаем. Тревожно, что он в таком состоянии.

Они вошли в крохотную хозяйскую спальню, где размещался командир.

– Видите, он спит, – прошептал Белоусов. – Даст Бог, завтра сможет стоять на ногах.

Саша присмотрелась. Она не смыслила ничего в медицине, но ей не нравилось то, что она видела. Князев метался, шептал что-то беззвучно, но яростно. Не только одежда, но и постель вся намокла от пота.

– Это не сон, – сказала Саша. – Это беспамятство. Зовите врача, срочно.

***

Во время осмотра Князев так и не очнулся.

– Требуется ампутация левой руки. Промедление недопустимо, – сказал врач. – У него флегмона.

– Что это значит? Говорите понятнее! – потребовала Саша.

– Эта рука мертва. Если не отнять ее немедленно, она убьет весь остальной организм. Гангрена распространяется стремительно. Счет времени идет на минуты. Я не могу гарантировать, что мы уже не опоздали. Но если не провести операцию прямо сейчас, после я даже не стану начинать ее, хоть расстреливайте. Не будет смысла.

Врач был еще не старый человек, но выглядел выцветшим. Сколько людей он уже оставил калеками, чтоб спасти им жизни? Есть ли что-то на свете, чего эти воспаленные от недосыпа глаза не повидали…

– Надо оперировать, – сказала Саша.

– Не сметь! – очнувшийся Князев резко сел на постели. – Не ты здесь командуешь, комиссар. Никто мне руку отрезать не будет. Лучше мне подохнуть, чем доживать обрубком.

– Он, возможно, бредит, – негромко сказал врач. – Я в медицинском смысле сейчас употребляю понятие. Лихорадка вызывает расстройство психики.

Саша кинула на Белоусова умоляющий взгляд, и тот понял ее без слов. Встал в дверях, сдерживая встревоженных бойцов – голос Князева перебудил весь дом. Но в крохотной комнате и здоровым-то дышать было уже тяжко. Оконце, хоть и широко распахнутое, едва пропускало сырой ночной воздух.

Двери в проеме не было, и столпившиеся в соседней комнате солдаты слышали каждое произнесенное здесь слово.

– Нет, – сказала Саша. – Нет, командир, ты не поступишь так со мной. Ты и без руки сможешь командовать. Ты нужен революции, ты нужен мне!

– Дура, – ответил Князев, прерывисто дыша. Каждое слово давалось ему с трудом. – Я нужен тебе завтра. До завтра, даст Бог, проскриплю и с гангреной этой чертовой. Уведу полк в леса. Меня послушают. А ежели сейчас отпилят мне руку, то встану ли к завтрему?

– Ты нужен мне не только завтра, командир. Ты мне нужен всегда. Ты должен жить.

– Завтра одна ты не справишься. Тебя просто порешат и пойдут сдаваться. Ты без меня – никто, комиссар. После я скажу им слушаться тебя… когда срок ультиматума выйдет и обратного пути уже не будет. Белоусов тебе подскажет, чего говорить. Даст Бог, выйдете к нашим. А там сыщешь полку нового командира.

– Я не позволю тебе умереть! Я тебя не отпускаю, слышишь!

– Дак и кто ж ты такая, чтоб меня отпускать или нет?

– Я – комиссар этого полка. И я имею право отстранить тебя от командования. Обязана, в этой ситуации.

– Да? – Князев усмехнулся. – И долго ль ты после этого проживешь, комиссар? Это мой полк, не твой. Власти твоей здесь нет. Пойдешь супротив меня – порешат тебя прежде, чем порог переступишь.

– Так и выйдет, – ответила Саша. – Ты меня переживешь на день, много на два. И умирать будешь, зная, что бросил своих людей на никого.

Они замерли, глядя друг другу в глаза. Саша кожей ощущала тревожное, настороженное дыхание слушающих их людей. Верных своему командиру людей.

– Но это и к лучшему, командир, – продолжила Саша, удерживая его взгляд. – Ведь если я останусь жива, мне придется писать твоим детям. Что ты хочешь, чтоб я рассказала им? Соврала, будто ты боролся до конца? Или правду – ты решил, что станешь недостаточно хорош для них с одной рукой?

Князев откинулся на подушку и улыбнулся.

– Ну что ты за настырная баба, на мою голову, – сказал он почти весело. – Вцепилась, как клещ. Уже и помереть спокойно не моги. И в аду ведь достанешь, ведьма… Давайте, режьте меня живьем, черти. Быстро только чтоб. Вы там, за дверью – всем слушаться комиссара, покуда не прочухаюсь. Бог не выдаст – свинья не съест!

Врач уже раскладывал на крышке сундука свои инструменты – прямо поверх списка погибших бойцов пятьдесят первого полка.

– Нужен свет, есть вторая лампа в доме? – деловито распоряжался он. – И чистая вода, ведра три, не меньше. Медсестра снаружи ждет, побоялась войти, позовите. И чтоб все вышли, только медперсонал остается. Вас это тоже касается, товарищ комиссар. Власть будете с командиром делить, а в операционной командую я.