Яна Каляева

Комиссар

Глава 15

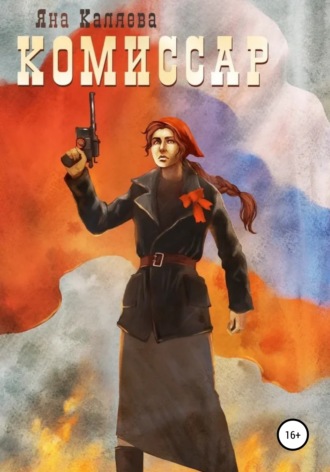

Полковой комиссар Александра Гинзбург

Декабрь 1918 года

Газетный заголовок гласил: “Кровавый палач Глеб Бокий сжег себя заживо в управлении ПетроЧК. Попытка уничтожить следы большевистских преступлений или сатанинская магия?”

В самом деле идиоты или прикидываются, подумала Саша. Ну какие преступления. Какая, к чертям, магия. Саша вспомнила, как держала в руках личное дело Князева. Там был записан адрес, по которому живет его семья. Имена его детей. На Гороховой хранились тысячи таких папок. Скорее всего, закладывать взрывчатку времени уже не оставалось. И не было никакой уверенности, что промерзшее здание удалось бы подпалить снаружи.

Саша представила, как Глеб Иванович в последний раз входит в унаследованный от Урицкого кабинет. Шагает в своих лакированных штиблетах по лужам керосина. Проводит украшенными перстнями пальцами по корешкам папок. Тысячи страниц – о тех, кто был убит именем революции, о тех, кто сам принял смерть ради революции и о тех, кто еще жив и продолжает сражаться за революцию. Спичка – и их поглощает пламя, одно на всех.

Саша прошептала:

– Я стану много умнее, чем я есть, Глеб Иванович, я обещаю вам. Я не подведу вас, я удержу свой полк в Красной армии, я сделаю все как нужно.

“Петроград очищен от красной плесени,” – хвастался другой заголовок. Статью украшала фотография площади перед Исаакиевским собором, заставленной виселицами. Похоже, виселиц было намного больше, чем поместилось на снимке. Мужчины, женщины… а вот это, кажется, подросток или ребенок. Некоторые в военной форме или в кожанках, но большинство – в гражданской одежде. Саша вглядывалась в скверную бумагу, пытаясь распознать знакомые лица, и не могла. Может быть, ее товарищи остались живы, ушли в подполье, продолжают борьбу…

Саша разжала кулаки и уставилась на ранки на ладонях, по четыре на каждой. Ногти пора обрезать, вот что.

– Вызывали, таарищ комиссар? – Лекса вошел и оперся о косяк.

– Да. Насчет пленных, вчера взятых. Отдели рядовой состав от офицеров. Рядовых пересчитай и сразу дуй на кухню. Пусть им приготовят горячую еду. Да не какую-нибудь. Что мы сегодня будем есть, то же и они. Если кашевар заведет шарманку “ой невозможно”, скажи, я сама приду на кухню и лично на всех приготовлю. Он этого не хочет. Так что пусть как знает выкручивается, но накормит всех, и хорошо накормит. Как пленные поедят, стану с ними говорить. А что до офицерья… – Саша на секунду прикрыла глаза, – отделите тех, кто может знать что-то для нас важное. Хотя нет, не так. Всех офицеров отделите. Сговариваться им не давайте, а то насочиняют сказок. Рассадите по разным комнатам, насколько получится. Из еды выдайте им ту воблу подгнившую, если мы не выкинули ее до сих пор. Ну или еще каких отбросов, соленых обязательно только. А пить не давайте. Совсем. Даже когда будут просить. Запомните только, которые просили. С них и начнем завтра допрос с утра пораньше.

– Понял тебя, комиссар. Буудь сделано, – Лекса отвечал с ленцой, но Саша знала, что он выполнит все в точности.

***

– Не хочу я складывать цифры эти, – Ванька отодвинул тетрадь с примерами. – Я хочу маузер, как у тебя, и убивать этих гадов. Офицерье и прочих буржуев.

Саша всмотрелась в своего найденыша. Лицо и руки его покрывали волдыри, но доктор сказал, ожоги неглубокие, “до свадьбы заживет”. Веки были припухлыми, и Саша не могла понять, это реакция на обработку ран или свежие следы слез. Она завалила его учебниками, чтоб он не сидел, глядя в пустоту. С момента гибели его семьи не прошло и двух дней.

– Понимаю тебя, Иван, – Саша потрепала мальчика по макушке. – Но подумай вот о чем. Много ли гадов ты убьешь из маузера? В обойме десять патронов. Допустим, один патрон – один гад. Что не всегда, прямо скажем, удается. Да и гады будут отстреливаться, знаешь ли. Могут не дать тебе времени расстрелять обойму. Не говоря уж о том, чтоб сменить.

– Десять гадов – уже неплохо!

– Ну если ты только до десяти и умеешь считать, то неплохо, пожалуй. А вот если выучиться как следует математике, и еще много чему – сможешь гадов убивать сотнями и тысячами.

– Это как?

– Можно, например, стать артиллеристом. Как артиллерия работает, ты, конечно, помнишь. Никогда этого не забудешь. Так вот, и сам сможешь чемоданами врага закидывать. Но для этого надо очень много учиться. Математику учить, физику, химию…

– А что это – химия?

– Это наука о том, как обычные всякие порошки и жидкости превращаются в порох. Порох засыпают в снаряды, снаряды заряжают в пушки и поджигают. Один выстрел – сотни врагов! Но только если хорошо будешь знать всю технологию. Иначе и своих же подорвать можно.

– Ладно, буду учить эту вот… техноложию. А экономия какая-то, капиталы, придумали тоже… это не буду.

– И очень глупо, – Саша сдвинула в сторону книги, придвинулась к Ваньке, облокотилась на стол. – Но я понимаю. После того, как убили мою семью, я тоже мечтала взять бомбу и взорвать всех этих гадов. Ну, хоть кого из гадов. Тех, кто убивал. Тех, кто оправдывал и покрывал убийц. Тех, кто запрещал моему народу себя защищать. Тех, кто установил и поддерживал этот порядок вещей. Мне было, в общем-то, без разницы, кого именно. Я тогда была годом старше, чем ты теперь. По счастью, мне встретились умные люди. Большевиками их называют, потому что нацелены они на большие дела. И они объяснили мне, что по-настоящему мир меняют не бомбами. И не маузером, у меня и маузера-то тогда не было. А надо рассказывать людям, что это неправильно, когда одни работают и голодают, а другие бездельничают и богатеют. Как капитализм делает счастье богатых из горя бедных. И как сделать всех свободными, чтобы жить по правде. Но это тоже не так просто все. Надо много читать и думать. Про общество, как оно устроено. Про деньги, почему они есть не у всех, и как сделать так, чтоб были у всех, кто работает. А потом чтоб и вовсе не стало денег, а стала одна только справедливость. Про управление разными большими и сложными штуками. Видишь, товарищи Ленин и Троцкий выучились всем этим вещам и совершили революцию. Теперь вот мы защищаем ее. И ты будешь защищать. А потом настанет мирная жизнь, и в ней надо знать и уметь еще больше…

– Какая жизнь, – тихо сказал Ванька, – после всего… Без них.

Он судорожно вздохнул – все же он плакал совсем недавно.

– Я не знаю, Вань, – ответила Саша. – Мы не можем поменять прошлое. Но мы можем драться за будущее, где никто ни с кем не сделает того, что сделали с нами. А как будем мы с тобой жить в нем сами после всего, не знаю. Надеюсь, это будущее как-то само все исправит и вылечит. Может, и нас. Оно будет лучше, чем мы. Я надеюсь на это. На что еще надеяться…

– Ладно, – Ванька слабо улыбнулся. – Покажи мне, как решать эти примеры.

***

– Этот, надеюсь, последний был? – спросила Саша, когда очередного офицера увели после допроса.

– Ну, есть там навроде еще один, – ответил Лекса. Он тоже устал. Сегодня они допросили шестерых пленных. Обед, на который они до сих пор не попали, закончился два часа назад. В Красной армии командиры ели из одного котла с рядовым составом, и тем, кто не успевал вовремя, доставалась пригоревшая каша со дна. – Но с него толку не будет, товарищ комиссар. Упертый. Может, ну его, разговаривать с ним? Чего зря человека мучить.

– Это ты себя, что ли, имеешь в виду под человеком? – усмехнулась Саша. – Ничего, от опоздания на обед еще никто не умирал. Тащи давай этого упертого. Порядок есть порядок.

Сперва Саша радовалась несколько даже чрезмерному энтузиазму, с которым Лекса кинулся выполнять обязанности помощника комиссара. Случалось, он среди ночи приносил Саше документы или приходил сообщить новости. Но скоро стало ясно, что дело тут в не в избытке революционного рвения, а в лишнем поводе повидать соседку Саши. В отсутствие Аглаи Лекса выполнял Сашины поручения с ленцой, хотя ничего не упускал.

Когда Лекса вышел, Саша обратилась к Белоусову:

– Кирилл Михайлович, нам из вот этих, допрошенных нужен кто-нибудь?

Саша знала, что начальник штаба полка, бывший кадровый офицер – сейчас таких называли военными специалистами, военспецами – разбирается в тактических вопросах так, как она не будет разбираться никогда.

– В кавалерийском эскадроне у нас нехватка командного состава теперь, – ответил Белоусов. – Из допрошенных второй и пятый подошли бы. Я подразумеваю, в отношении боевого опыта подошли бы. Что у данных кандидатов с морально-политическими качествами, тут вам виднее, товарищ Гинзбург.

Саша кивнула. Второй из допрашиваемых ответил на все вопросы о вооружении и численности своей части, причем ответы его совпали с показаниями других расколовшихся. На страдающих от обезвоживания людях гипноз работал хорошо, они же в самом деле хотят пить. Подтолкнуть их к откровенности в обмен на заветный стакан воды не так уж трудно.

А вот пятый… пятый тоже охотно отвечал, и даже отчасти правду. Именно ту правду, которая особого стратегического значения, как объяснил Саше Белоусов, не имела. А вот в части того, что важно, пятый из допрашиваемых постарался соврать. Дезинформировать, назвал это Белоусов. Если б не показания других пленных, это могло бы и сработать.

– Пятый хорош, – протянула Саша. – Грамотно себя вел. Я бы на его месте так же пыталась выкрутиться.

– Его поведение выражает крайнюю степень враждебности к Советской власти. Значит, служить ей верой и правдой он не станет.

– Да. И нет. Его поведение означает, что он умен. И храбр. Оставим его. Я поговорю с ним. Второго тоже пока придержим, но такому человеку веры мало. Так, а вот и наш седьмой.

Конвой ввел грузного мужчину с недавно, наверное, пышными, а теперь поникшими усами. На плечах его были капитанские погоны.

– Здравствуйте, я полковой комиссар Александра Иосифовна Гинзбург, – скороговоркой представилась Саша. Не то чтоб пленных особо интересовало ее имя, но не назваться было бы непрофессионально. – Мы можем поговорить.

– Жидовка – комиссар. Более чем предсказуемо. Не о чем мне говорить с тобой, мразь, – процедил через губу пленный.

Одного взгляда хватило, чтоб понять: этот гипнозу не поддался бы, даже если б Саша не была уже вымотана предыдущими допросами.

– Знаете, оскорбления – это необязательная часть, – пожала плечами Саша. – Что вы не хотите отвечать на наши вопросы, мы поняли. Но ведь особой необходимости в этом и нет. Ваши сослуживцы уже все рассказали, что нас интересовало.

– Не тебе судить о белых офицерах! Я буду разговаривать только со штабс-капитаном Князевым.

– Вы не сможете поговорить с штабс-капитаном Князевым. Вы могли бы поговорить разве что с краскомом Князевым. Но с чего бы ему тратить время на вас? Вы знакомы?

– Доложите Князеву, что с ним согласен беседовать капитан Максимовский, – не удостоив Сашу взглядом, пленный обратился прямо к Белоусову.

– Лекса, сбегай, доложи, – попросила Саша. – Вдруг они знакомы, и правда.

Она боялась сделать что-то, чего Князев впоследствии не одобрит.

– С этой швалью все ясно, – пленный кивнул на Сашу, обращаясь к Белоусову. – Россия для них – топливо в костре мировой революции. С которой они, между прочим, просчитались, весь пар ушел в свисток. Но вы, русский офицер, зачем связались с красной сволочью? Как вам не стыдно подчиняться тварям, жаждущим только власти и крови?

Саша скосила глаза на Белоусова. Насколько она успела понять, он служил в РККА потому лишь, что в РККА перешел весь его полк. А кроме военной, другой профессии он не имел и не желал иметь. Но не мог же он так сейчас и ответить. Любопытно, как он выкрутится.

– Красная, как вы изволили выразиться, сволочь, – спокойно сказал Белоусов, – единственная на данный момент сила, представляющая национальные интересы России. Пока командование Белой армии заискивает перед иностранцами, явными противниками России и в прошлом, и в будущем. Вы забыли интересы своей страны. Большевики говорят об интернационале, их идеи утопичны, но на деле они борются, как умеют, с разрухой и хаосом. Долг любого честного русского человека – пытаться им помочь. Ради будущего России.

– Знаете, я даже пожелал бы вам дожить до этого будущего и увидеть его, – сказал пленный. – Каким оно окажется на деле. Это было бы лучшим для вас наказанием за измену Отечеству. Вы вспоминали бы Россию, которую эта сволочь уничтожит, и понимали, что являетесь соучастником. Но этому не бывать. Красные уже потеряли Петроград. Разгром большевиков – вопрос времени. Вас просто повесят рядом с ними и вы, возможно, так и не поймете, к какой пропасти вместе с ними вели страну.

Лекса вернулся и доложил:

– Командир велел передать, он с блаародиями якшаться не станет, рылом не вышел! Пусть, сказал, комиссар сама разбирается как знает. Ему… мм… ну, в общем… ему нет дела.

– Он же как-то иначе это сформулировал? – полюбопытствовала Саша.

– Иначе, – смутился Лекса. – Но смысл я верно передал.

Саша хмыкнула. При ней Князев никогда не использовал крепких словечек.

– Нет так нет, – сказала Саша, вписывая фамилию Максимовского в расстрельный список. – Лекса, этих пятерых, из списка, разместить в тепле, накормить по-человечески. Двух других – отдельно.

– Царское правительство напрасно миндальничало с вами, социалистами, – выплюнул слова пленный. – Отстреливали бы вас, как бешеных собак – глядишь, Россия избежала бы этой кровавой каши.

– Я нередко сталкиваюсь с таким подходом, – ответила Саша, – и, вот правда, не хочу вас обидеть, но, на мой взгляд, он свидетельствует о недостатке аналитических способностей. Революционеры только направляют революцию, а вершат ее народные массы, когда осознают невыносимость своего положения. Но да к чему вам это теперь. Выпейте лучше воды, – после допроса Саша всем наливала воды из стоящего перед ней графина. Тем, кто сотрудничал – во время допроса. С этого толку все равно не будет, а мучить людей без необходимости Саша не любила.

Пленный взял у Лексы стакан и залпом выпил воду. Затем резко оттолкнул того из конвойных, что стоял ближе – паренек отлетел к двери. Капитан поднял руку с зажатым в ней стаканом и сдавил его. Стекло треснуло, по запястью пленного потекла кровь. Глядя замершей Саше в глаза, капитан прицелился и с силой метнул острый осколок ей в лицо.

Саша, будто зачарованная, смотрела, как кусок окровавленного стекла приближается к ней. Белоусов отреагировал быстрее и резко толкнул ее к стене. Стекло прошло в паре дюймов от Сашиного виска.

– Вот это ненависть! – потрясенно сказала Саша, потирая ушибленный об стену локоть. Осторожно взяла в руку осколок, рассмотрела его. – Не знала, что обычный стакан можно превратить в смертельное оружие! Верно говорят, век живи – век учись. Спасибо, Кирилл Михайлович.

– Все равно ты издохнешь в муках, комиссар! – кричал пленный, пока конвой пытался его скрутить. – Таких, как ты, берут живьем! Думаешь, ты не станешь кричать? Станешь, пока не охрипнешь. Быстрой смерти станешь просить – и не получишь. Ты ответишь за все, комиссар!

– Какие насчет пленных распоряжения, Александра Иосифовна? – спросил Белоусов, когда буйного капитана наконец вывели.

– По действующим сейчас законам, – ответила Саша, – их надо доставить в штаб дивизии, на трибунал. Но вы представляете себе, что творится после падения Петрограда в штабе? Переработка на ходу всех планов, размещение эвакуированных, толпы беженцев… А конвой и транспорт мы в принципе можем выделить?

– В принципе, – ответил Белоусов, – если таков будет приказ комиссара, конвой и транспорт для доставки пленных в штаб дивизии мы выделим. Это, конечно, сопряжено с определенными затруднениями. Послезавтра мы выступаем, и каждая лошадь, каждая двуколка на счету. Но приказ есть приказ.

Саша потерла виски. Весь год работы в ПетроЧК она, последовательница Урицкого, стояла за неукоснительное соблюдение норм революционной законности. Оформляла все документы и следила за соблюдением всех юридических процедур, нередко раздражая коллег своей дотошностью.

Но ведь теперь никого из ее коллег нет в живых. Нет никого больше из тех людей, с которыми она спорила, смеялась, делила паек, прикрывала их и они прикрывали ее. Их убили. Она осталась последним следователем ПетроЧК.

– Пленных офицеров расстреливаем. Завтра, в десять утра. Именем революции. Суда не будет. Ответственность беру на себя. Исполнение тоже беру на себя.

– Зачем мы на них патроны тратим? – пробурчал Лекса. – Они-то наших вешают, или порют до смерти, или что похуже еще.

– Потому что мы не караем, не мстим и не запугиваем, – ответила Саша. – Истребление врагов революции – не акт ненависти, а производственный процесс. Жалость тут неуместна, но и жестокость, право же, тоже. Мы уничтожаем людей, стоящих между нами и будущим, которого мы заслуживаем.

– Кстати, Кирилл Михайлович, то, о чем говорил этот Максимовский – правда? – спросила Саша, когда они с Белоусовым остались вдвоем. – Что не стоит мне ждать быстрой смерти?

– Да. Есть скверные практики. Потому настоятельная вам моя рекомендация, Александра Иосифовна: берегите последний патрон. Если в бою прижмут – лучше руки на себя наложить, чем сдаться живьем. Знаете, как правильно стреляться? Не в грудь ни в коем случае, это типичная ошибка. Вот тут, над ухом ставьте пистолет. Ничего зазорного здесь нет, и многие мужчины так поступают на этой войне.

– Ну ясно, – хмыкнула Саша. – Раз мужчинам можно, то мне, бабе-дуре, сам бог велел!

– Не в том дело, Александра Иосифовна, – серьезно ответил Белоусов. – Просто у мужчины больше шансов, что в нем увидят врага, заслуживающего уважения. Женщин же, тем более простого происхождения, казнят особенно жестоко.

– Вот как, – Саша поежилась. – Но как же рыцарственные идеалы, все в таком духе?

– Вы, следует полагать, привыкли к равноправию полов у себя в революционной среде. Вам трудно даже представить себе, каким вы выглядите чудовищем для этих господ. Гражданские войны отличаются особым ожесточением, поскольку враг воспринимается как предатель; женщина, ставшая солдатом, предает еще и свое женское предназначение. Для наших врагов женщина, вставшая против них с оружием в руках, способная получить над ними власть – это нечто противоестественное. Переворот мироустройства. Выход за рамки всех возможных конвенций.

– А для вас, Кирилл Михайлович? Для вас я тут тоже переворот мироустройства?

– Для меня вы в полку – это небольшой конец света, разумеется. Однако причина не в вашем поле в первую очередь. Вы некомпетентны, недисциплинированны и ничего не смыслите в армейских порядках. На ваше счастье, я человек глубоко верующий, – Белоусов улыбнулся, что случалось с ним нечасто, – и каждый день молю Бога даровать мне кротость, чтоб нести этот крест. Да и вы, буду справедлив, кое-чему учитесь.

***

– Кто как понимает коммунистическую идею, товарищи? – спросила Саша.

– Отнять и поделить! – заорал солдатик из заднего ряда. Собравшиеся одобрительно захохотали.

– Ясно. И просто, – сказала Саша, когда все отсмеялись. – Но сейчас я вам покажу, что те, у кого отнимают – это вы. Поднимите руки, кто до призыва на производстве поработать успел… большинство, хорошо. Тогда про земельный вопрос на следующем собрании вам расскажу.

Среди полутора тысяч человек в пятьдесят первом полку большевиков не набралось и десятка. Саша поручила каждому из них привести своих кандидатов на вступление в партию для политической учебы. Собралось полсотни человек.

Саша взяла в руки и показала солдатам хорошо знакомый им предмет – фунтовую булку ржаного хлеба.

– Сколько, – спросила Саша, – вы платите в лавке за такую булку?

– Четыре копейки, – вразнобой ответил десяток голосов. Каждый из собравшихся отдавал за такой хлеб заработанные тяжким трудом копейки множество раз. Бывало, что другой еды они себе позволить не могли.

– Верно. Давайте посмотрим, из чего эта цена складывается. Фунт ржаной муки стоит три копейки, на булку идет две трети фунта, это будет на две копейки муки. Еще копейку положим на соль, дрожжи, дрова для печи, подвоз воды, износ оборудования. Итого выходит, что себестоимость этой булки – три копейки. А продают ее вам за четыре копейки. Значит, с каждой выпеченной булки пекарь должен получать одну копейку за свой труд.

Пекарь за смену выпекает, в зависимости от мощности печи, от пяти до восьми сотен таких булок. Значит, заработок его должен составить пять-восемь рублей в день. Кто-нибудь из вас пекарем был?

– Мой брат в пекарне работал, – сказал один из солдат. – Прежде восемьдесят копеек за смену получал, а как война началась, до семидесяти срезали.

– Жена моя у печки хозяйской стоит, – добавил другой. – Полтинник в день ей платят. С того детей кормит, что зачерствевший хлеб нераспроданный ей разрешают забрать, когда остается.

Саша выждала с минуту, чтоб каждый сам в уме произвел подсчеты.

– Но ведь пекарь-то по найму работает, – сказал внимательно слушавший Прохор. – У него нету пекарни, нету печей, нету баков.

– Верно! Подумай вот о чем. Справедливо ли, что работает пекарь, а прибыль получает тот, кто владеет оборудованием?

По собранию побежал невнятный гул.

– Кто из вас бывал в Петрограде, в Москве, в других больших городах? – Саша чуть повысила голос. – Видали там богатые дворцы, шикарные экипажи, дорогие магазины? Вы думали когда-нибудь, чем оплачено все это? На какие шиши? Я скажу вам. Все это куплено на ту самую копейку, которую человек своим трудом заработал – и от которой не получил и десятой доли. Ваш труд не принадлежит вам. А так как ваша жизнь – это труд, значит, ваша жизнь не принадлежит вам. У вас отнимают ее. Так же, как когда вас забрили в солдаты и отправили воевать за пределы России, даже не объяснив вам, зачем и почему. Когда вы видите роскошь, помните – все это вашим трудом, вашей кровью, вашими жизнями оплачено.

– Но ведь там не только дворцы и экипажи всякие, товарищ комиссар, – возразил, наморщив лоб, Прохор. – Нужны еще дороги, мосты, школы… Это ж все чего-то стоит. Выходит, как ни крути, наш пекарь не сможет оставить себе всю копейку с каждой булки?

– А вот для решения этих вопросов и выбираются Советы. На каждом производстве есть Совет из тех, кто там работает. Они обсуждают вопросы и решают, что нужно построить для всех и по сколько на это скинуться. Местные Советы выбирают своих представителей в городские Советы и дальше, так до Верховного Совета, управляющего всей страной. Как тратить общие средства, по каким правилам жить – все это решают те, кого выбрали рабочие, крестьяне и солдаты. Такие же, как вы. Власть Советов – это ваша власть!

– А разве не власть большевиков? – спросил паренек из середины зала. Саша запомнила его лицо, но ответила с улыбкой:

– Партия большевиков не правит. Правят Советы. А большевики учат трудящихся, как собой управлять. Чтоб стать большевиком, надо много учиться. Подойдите после собрания, я раздам вам книги. В следующий раз обсудим, кто что прочел. Кто что понял или не понял. С винтовкой без книги нет побед! Это из поэта одного пролетарского, его стихи у нас тоже теперь есть. Учитесь сами, учите других – и сможете со временем вступить в партию. Не бойтесь ничего, и если что-то непонятно, обязательно спрашивайте меня или других партийных товарищей. Мы здесь, чтобы помочь вам во всем разобраться. Потому что пришло ваше время.

***

– Так какое оружие ты хочешь освоить, комиссар? – спросила Аглая, раздеваясь перед сном.

– Все.

– Неплохо! Но зачем?

– Я имею в виду, все модели пистолетов и револьверов, какие только есть у нас на вооружении. Сегодня меня пытались убить с помощью осколка стекла. Человек, который сделал это, смог раздавить в руке стакан. Я битый час пыталась повторить это – у меня не получается. Силы не хватает. Чего смеешься? Сама попробуй. Руку только обмотай тряпкой. Тому человеку в его ситуации было уже все равно, но нам пока еще нет.

Интересно вот что. В двух шагах стоял Лекса с наганом в кобуре – я даже не уверена, что кобура была застегнута. Если б пленный этот догадался выхватить у Лексы наган, я бы, скорее всего, была мертва. А так, при всей эффектности жеста со стаканом, летит кусок стекла довольно медленно, а реакция у Белоусова хорошая, на мое счастье.

– Лекса! Да, этот ротозей, пожалуй, запросто проворонил бы наган, – хмыкнула Аглая. Саша отвела глаза. Между этими двумя явно что-то происходило. Саша надеялась, что это не станет ее делом. Но опасалась, что станет. Опасное дело – романы в действующей армии.

– В этом есть смысл, – продолжила Аглая. – Физически сильнее среднего мужчины ты вряд ли станешь, комиссар. Твоими преимуществами могут быть скорость и ловкость. И подлость. В боевой обстановке, я имею в виду. Ну, какую бы обстановку ты ни определила как боевую.

– Знаю, я много дралась в детстве. Улицы Белостока – не место для благородного боя.

– Завидую.

– Брось, чему тут завидовать? Мы и ужинали-то не каждый день…

– Догадываюсь, – грустно сказала Аглая. Перевернулась на живот, опустила голову на сложенные руки. – Наверно, таким детям кажется, что если ты досыта поел, тебя не бьют дома или на улице, у тебя есть обувь по сезону – это и есть счастье. А я свою жизнь провела среди людей, которые все это воспринимали как должное. И знаешь что, Саша. Они, эти люди, разные, но сходны в одном: все как один глубоко, неизбывно несчастливы. Живут мелкими страстями или странными какими-то фантазиями. Страдают от меланхолии.

– Буржуазное упадничество, – зевнула Саша. – Что нам на них равняться. Когда мы изменим общество, изменятся и люди.

– Ты думаешь? Я в этом не уверена. Или, возможно, мы не делаем сейчас чего-то для этого. Упускаем что-то важное. Пока мы сражаемся, нам кажется, что это преждевременно. Но как только мы победим, сразу станет поздно.

Мы сейчас не знаем, будем ли завтра живы. Ребята не знают, не голодают ли их семьи. Мы даже не знаем, не напрасно ли это все, победим ли мы… особенно теперь, без Петрограда с его заводами. Однако мы верим, что война закончится, мы преодолеем разруху, установим социальную справедливость – и начнется настоящая жизнь. Но я думаю иногда… а вдруг тогда-то мы поймем, что настоящей жизнью и было то, что происходит с нами теперь? Только вернуться сюда из этого счастливого-несчастливого будущего мы уже не сможем.

– Экая Благоразумная Эльза ты сегодня. Спать давай.

– Давай, – Аглая завозилась, устраиваясь поудобнее на своей койке. – А насчет оружия, комиссар… Да, завтра мы начнем заниматься, и я буду учить тебя быстро стрелять из разных стволов. Но запомни: твое главное оружие – твой ум. Его никто у тебя никогда не отнимет. И все же иногда требуется колоссальное мужество, чтоб им пользоваться.

***

– А сейчас вам будет говорить наш комиссар, товарищ Гинзбург.

Голос Князева звучал буднично. Казалось, он не прикладывает никаких усилий к тому, чтоб его отчетливо слышал каждый из полутора тысяч человек.

Каждый из тысячи пятисот двадцати трех человек, напомнила себе Саша.

Вчера Саша попросила у Николая Ивановича утюг и битый час гладила форму. Хотя и знала, что формы будет не видно из-под шинели.

Саша сделала шаг и выступила из-за плеча Князева. Второй шаг – обошла его. Третий шаг – вышла вперед.

Вся ее работа в пятьдесят первом была проделана ради возможности совершить эти три шага. А может, и все, что она делала последние десять лет.

Перед Сашей зияла могила. Красноармейцы два дня жгли здесь костры, чтобы земля хоть немного оттаяла и ее удалось раскопать.

Сорок семь бойцов пятьдесят первого полка лежали в могиле. Все вместе, командующие и рядовой состав. Сорок три из них погибли в бою за Рытвино и еще четверо уже после, от ранений.

– Товарищи, – сказала Саша и поняла, что получается слишком тихо, ее едва слышит первый ряд. Откашлялась. Глубоко вдохнула. От живота, на полном дыхании, отчетливо артикулируя, посылая голос вперед, заговорила снова. – Товарищи!

Мы сражаемся под красным знаменем. Красный – цвет крови, пролитой за общее дело народа. На борьбу встала вся наша огромная страна, от Днепра до Белого моря. И в других странах люди готовы воевать за себя. Мы не будем больше убивать друг друга за интересы господ. Мы не будем больше голодать, чтоб буржуи могли богатеть. Мы будем бороться за то, что принадлежит нам. Страшной ценой мы платим за будущее, в котором люди станут равны и свободны. Те, кто умирает за это будущее, навсегда становятся его частью. Вот имена наших братьев, лежащих здесь…

Сорок семь имен и фамилий Саша учила полночи, чтоб сейчас ясно и четко проговорить их, не подглядывая в записи. Единым алфавитным списком, без деления по рангам и должностям. Никого не забыла. Назвав последнюю фамилию, повысила голос, разворачивая послание, распространяя его по замершей толпе, как волну:

– Они бились и погибли за свободу и счастье для всех. Мы доберемся до тех, кто виновен в их смерти. Мы заставим их посмотреть нам в лицо и отплатить нам за все! Мы идем, чтоб отомстить за своих и забрать свое. Пусть только посмеют нас остановить!