Анатолий Салуцкий

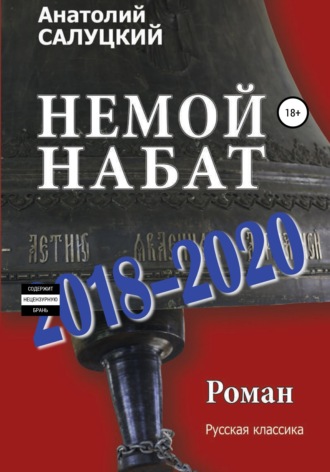

Немой набат. 2018-2020

Со временем Устоев и Песоцкий разлетелись по разным округам, но не потерялись. Лёха вскоре сообщил, что первый пошёл, а через два года у него и второй сын родился. Но Зоя рожать упорно отказывалась, условия, мол, для детей ещё не созданы.

Создались условия лишь после того, как Устоевы перебрались в столицу. Зато Пётр одним махом догнал приятеля: девочки-близняшки! Но счастливое отцовство длилось лишь года три. Засада оказалась домашнего свойства: дорвавшись до генеральской жизни, без профессии и не нуждаясь в заработке, Зоя огламурилась – обколола губы, обзавелась нарядной требухой и начала «косить» под модную, сперва выпивать с подругами, а потом – предположил Пётр, – загуляла и с другом. Как по Некрасову: пиры, бессмысленное чванство… Скоро мнимости стали ошарашивающей явью. Он в ту пору часто летал на полигоны, где испытывали новое оружие, и однажды обратный борт прибыл в Москву поздно вечером. Но приехав домой, он увидел девчонок спящими в кроватках, а Зои не было. Она заявилась после полуночи и тут уж – «Ой, мама, не горюй!». Для оправдания сгоряча избрала лучший способ обороны – пошла в атаку, красноречиво объяснив мужу, что никогда его не любила, жить с ним не желает, подаст на развод и будет требовать алименты на двоих детей. В общем, добро пожаловать в мерзкую реальность. Не жизнь, а пустая кобура.

Генералы тоже плачут, хотя и без слёз.

Устоеву понадобилось три дня, чтобы снять на Октябрьском поле, где Минобороны издавна строило дома, однокомнатную квартирку, куда он и переехал. Об алиментах речи не шло, каждый месяц он исправно отсылал Зое две трети зарплаты, получая за это право один раз в месяц видеть дочурок.

Но развестись они не успели. В какой-то жуткий день Устоеву позвонили из милиции и сообщили, что вчера поздно вечером его жена попала в серьёзную автомобильную аварию, она – в Склифосовского. Пётр помчался туда, но опоздал…

Так он стал вдовцом с двумя пятилетними близняшками на руках.

Подробности катастрофы оказались банальными: пьяный водитель, превышение скорости и извечный фонарный столб.

Он вернулся в квартиру, где был прописан, и через сервисную службу срочно нанял няню для ухода за детьми – пока из Екатеринбурга не прилетит Артемьевна, тёща Песоцкого, под мощным напором зятя-полковника, наступя на горло да по доброй воле изъявившая горячее желание неопределённое время пожить в Москве. После всех этих передряг, после тяжкого жизнекрушения Устоев, борясь с собой, «армагеддонил» несколько месяцев. Но постепенно жизнь вошла в новое русло: в Генштабе он чаще стал мотаться по гарнизонам и не пропускал окружные учения, доверив Ирушку и Надюшку добросердечной, сноровистой и крепкой для своих шестидесяти пяти Артемьевне.

Да, по личной судьбе он невезучий, жизнь – пустинка. Как там у Лермонтова? Ловля счастья и чинов? Чины есть, да со счастьем не получилось. Непроходящая тоска. Тут уж Ремарка вспоминай, которым увлекался в юности: «Тот, кто ничего не ждёт, никогда не будет разочарован».

О своей потаённой горечи, о семейных неполадках, об исподнем он, разумеется, на службе не докладывал: проза жизни, бытовая драма, барахольные дрязги. А трагедия, случившаяся с Зоей, автоматом вообще обнулила прошлое. О нём знали только два человека: Лёха Песоцкий и Иван Максимович Синягин.

Синягин… В те годы Устоев ещё работал в Группе главных специалистов, и ему поручили курировать передачу интересной оружейной технологии гражданским отраслям. На южноуральском узле ВПК он и познакомился с этим крупным бизнесменом, готовым взяться за сложное дело, часто прилетавшим на завод, где безвылазно сидели его спецы. В ту пору Пётр Константинович не понимал те сложные и ложные смыслы: почему вокруг важного проекта идёт закулисная борьба? Но Синягин, хотя давно стал москвичом, был из местных, познакомил полковника Устоева с сестрой, жившей на Южном Урале, приглашал к ней в гости и однажды, за дружеской рюмкой коньяка откровенно поведал о своих «камушках в ботинках», о мытарствах, о том, что ему, радеющему за Россию, приходится «держать два в уме». Он был гораздо старше, однако это не помешало им хорошо понять друг друга.

Когда обмывали генеральское звание, Устоев пригласил в ресторан и Синягина. С тех пор Иван Максимович тоже начал звать его на неформальные застолья, в том числе в загородной обстановке, – всегда с супругой. И когда Пётр Константинович стал наезжать без Зои, видимо, по наитию почуяв неладное, на пару с генералом слегка хряпнув коньячку, по-отечески, обращаясь на «ты», с «пытками при дознании» допросил его. Он был из другой, не военной среды, вдобавок, с кэгэбешным прошлым, что служило гарантией от утечек, и Устоев раскололся о погоде в доме – штормит.

Синягин выслушал молча, потом сказал:

– Не дёргайся, это судьба, разлад жизни. Такие узлы Господь развязывает.

А примерно через месяц Зоя разбилась.

«Да-а, Синягин, Синягин… – подумал Устоев, прикрывая окно. – На следующий год в апреле или в марте, точно уж не помню, у него юбилей. Семьдесят! Готовится праздновать широко, чуть ли не сотню гостей задумал собрать. Недавно звонил, весело сообщил, что всех недругов нахлобучил, «разобрался» с газопроводом, прокладка которого поначалу застопорилась, угрожая срывом всего проекта. Вовремя успел Синягин! На юбилеи надо выходить с победами».

Глава 5

К деревенскому ритму жизни Вера приспособилась наособицу. Ранняя побудка? Да ради Бога! Но ложиться спать до одиннадцати вечера не получалось: убаюкав сына, усердно садилась за компьютер – оплот её здешнего веселья, окно в большой мир, – а днём укладывалась на час-полтора вместе с Яриком, возмещая ночной недосып.

Виктор привёз их в Поворотиху, едва началась истерика с коронавирусом и запахло самоизоляцией, как изысканно, на чиновном словоблудии назвали карантин. Решение приняли на семейном совете, исходя из новой житейской логики: Донцову, хошь не хошь, придётся по-прежнему почти каждый день мотаться по делам и, как ни соблюдай социальную дистанцию, он может «подхватить» этот проклятый вирус, занеся его домой. А Вера с Яриком будут безвылазно сидеть в четырёх стенах, и сколько ни проветривай, парня неизвестно на какой срок лишат свежего воздуха, что тоже негоже. Поэтому мысль о временном заточении в Поворотихе возникла сама собой.

Вечером Донцов позвонил Деду, чтобы сообщить о семейных планах. Но тот почему-то замялся, спросил:

– Когда?

– Да хоть завтра. Голому только подпоясаться.

– Не-ет, Власыч, давай-ка лучше послезавтра. Мне надо кое-что по карантину уладить.

– Какой ещё карантин? – всполошился Донцов. – И у вас вирус гуляет?

– Чтоб не гулял, мы село и закрыли. С двух сторон трассу перекрыли, нету теперь через нас сквозного проезду, – кому в Тулу, кому в Алексин, пущай кругом, по главной дороге едут. А к нам только свои. Я предупредить должон, общественность у нас начеку.

Когда ехали в Поворотиху, смеясь, обсуждали тамошние строгие антивирусные порядки. Виктору даже из машины вылезти не позволили. Высадил пассажиров – и отваливай. Забавно! Если бы Донцов, не приведи Господь, заразился, разве не подхватила бы вирус и Вера, остающаяся в Поворотихе?

Но всё оказалось гораздо серьёзнее.

Русская деревня, вспомнив давние общинные традиции, проявила живучесть, достойную нового века, и смекалисто сообразила, что только хором, только всем миром можно уберечься от угрозной напасти. А вдобавок сохранить привычный строй жизни. Теперь «засеку» выставили со стороны Москвы, откуда исходила главная опасность. У Григория Цветкова собрались старейшины – не по возрасту, как на Кавказе, а по местному авторитету, – и решили, что, во-первых, Поворотихе скорее всего придётся летовать без дачников, а во-вторых, уже сейчас надо учредить строжайший всеобщий карантин. Чтоб ни один чужак, никакая чухня в село не заглядывали, чтоб столичные родственники не наезжали, и пусть вся местня завяжет с делами в Алексине, там никто из наших не работает, только по магазинам шастают. Согласовали с автоинспекцией и дали пару дней на «мобилизацию»: затариться гречей, консервами, спичками, солью, каким-нибудь подарочным товарцем, у которого упаковка дороже изделий, само собой, спиртным закупиться и – самоблокада! Замерло всё до рассвета! Вере с Яриком удалось прорваться лишь после долгих препираний Деда с Цветковым.

Свободное соседское общение оказалось ценнее прибытков от дачного сезона. Через деревенскую поруку Поворотиха добровольно самоизолировалась, затворила ворота, уйдя в себя, сплотившись, сообща противостоя всемирной беде.

Антонина полностью освободила Веру от хозяйских хлопот, и, нарядив Ярика по погоде, соответственно одевшись сама, она блюла охранительный режим его здоровья. Подолгу сидела в летней беседке, пока он возился с игрушками на дощатом полу, каждые полчаса, держа сына за руку, обходила беседку по кругу: Ярик делал первые шаги, но увлекаться пешими прогулками пока незачем, мягкие детские ножки могут изогнуться «по-кавалерийски».

Безделье располагало к раздумьям. Именно к думам, а не к мечтаниям. После рождения сына жизнь вышла на «заданную траекторию», через пару лет Вера планировала рожать снова, и в личном плане мечтать не о чём – надо лишь неустанно молиться за здравие. Покоя не давала тревога за будущее. Рождение сына – это появление на свет очередного поколения. И как сложится его судьба? По науке, знала Вера, длина поколения составляет двадцать пять лет, и хотя в последнее время замелькали то «миллениалы на стероидах», депрессивные и конфликтные, то сомневающиеся во всём «дети гаджетов» – онлайновые зумеры, на самом деле это вариации «цифровиков», явившихся после перестроечных «бумеров», не более. Бесприютная молодёжь травматических 90-х живёт в соцсетях, «нулевые» родились в них, вот и все различия. А Ярик, он действительно из новых. На Южном Урале, на «заседаниях» у Остапчуков, она совсем политизировалась, привыкнув постоянно осмыслять происходящее. И с Донцовым они не раз гадали, в каком мире доведётся жить сыну. Прежние лета неспешности считали топтанием на месте, бесконечным настоящим без будущего. Власть называла те лета стабильностью, а народ честил ничегонеделанием, оценив перемены одной фразой: вместо ножек Буша – пальмуха, только и всего. Моральная усталость общества на пределе, излучение зла обжигало, угроза впасть в ничтожество нарастала. Вот-вот надлом.

Однако же с начала года события помчались галопом. Что стряслось?

Первая мысль – о загадке Путина, он кучер. Да, конечно, подтолкнул коронавирус. Но едва подумала об эпидемии, ужаснулась: что творилось бы в стране, кабы премьером оставался чемпион антирейтинга Медведев, чью чуждость давно учуял народ! Повезло Путину, сменил его, ещё не подозревая, какая беда-бедища навалится завтра. Сейчас-то, в антивирусной горячке, правительство не перелопатишь.

В разговорах с мужем – обычно за ужином, когда Донцов делился новостями, – глянцево-скучного Медведева, блиставшего олбанским интернет-наречием, блеклого в человеческом плане, с усохшим авторитетом она называла премьером деградации. Сам не шибко вкалывал и других не побуждал. Вспомнился Пушкин: «Царствуй, лёжа на боку». Спроста ли Совфед жаловался новому премьеру на бюрократизм прежнего правительства. Руководящих инстанций – тьма-тьмущая, а власти нет, начальствуют и лакействуют. Но Мишустин, того не желая, клепает на Медведева о-очень крутое досье: за неделю делает то, с чем годами тянул предшественник. А чего тянул, почему тормозил? И сквозь обывательское мнение, злословящее о никчемности бывшего премьера, пробивалась мысль, что он-то и был преградой. На ум невольно пришло сравнение с бутылкой шампанского – вот она, пробка, которую всё-таки вышибло.

И сразу – новая метафора: а пробка-то к горлышку прикручена намертво, просто так не откупоришь, сперва затяжку раскрутить надо. Как раз вчера Витюша сказал, – он каждый день звонит, утром накоротке, вечером подолгу, – что слушал интервью известного экономиста Гуриева, который теперь где-то в Европе, и тот пустил в оборот термин – демедведизация. Вот она, основа суждений на завтра. Но коли так, глядишь, и Грефа дезинфицируют, отослав куда-нибудь за рубеж. А там и свежими идеями повеет. Кстати, чиновнопад вроде бы усилился.

Эти окрыляющие раздумья, которые сама иронично назвала «пиршеством надежд во время чумы», как ни странно, в тот же вечер аукнулись новыми настроениями заглянувшего на огонёк Цветкова.

– Новостей в хату, Андрей Викторович! – зашумел он с порога, прицеливаясь к столу, за которым чаёвничали Дед и Вера. – Две недели лопнули, а в селе полный порядок.

– Ты о чём, Гришка?

– Да как же! Двухнедельный срок истёк, а у всех тридцать шесть и шесть. В церкви на Крестопоклонную чин помазания не отменяли, народ к Кресту прикладывался. Не знаю, кто как, а я ночами от тревоги не спал. Контактёры! Не дай Бог, думаю, зараза пойдёт. Тогда Поворотихе кирдык. Но нет, чисто. Сработал наш карантин! Никого на вентилятор не положим! Правда, Галина Дмитриевна говорит, Господь Бог помог – батюшка на Благовещение обход села совершил, с чтимой иконой и акафистом, да с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия. Я с ней спорить не стал. Главное, без намордников гуляем и все живы-здоровы. А что нас в округе «изолянтами» кличут, я считаю, это уважуха.

Антонина шустро поставила для Цветкова кружку с московскими видами, на блюдце подала два увесистых – других не пекла – пирожка с капустой.

– Садитесь, Григорий. Может, чего ещё подать?

– Не-ет, мне и этого выше крыши. С поста не мрут, с обжорства дохнут. – Хлебнул чаю. – Уф, горяч! Ну что, Вера батьковна, растёт сын?

– Растё-ёт.

– После напасти вирусной в другой стране будет жить. Я ухо к земле приложил, – слышу, новое время скачет. Далеко-о, еле слышно, а всё же есть отзвук. Что удивляетесь, Вера батьковна? Слышу, слышу, ей-ей. Вроде заканчивается эта, прости Господи, медвежуть, когда по койко-обороту всякие сблёвыши да понукатели диссертации писали, чтоб оптимизировать. А ещё… Прошлый год, Вера батьковна, Медведев, страшно сказать, пересмотрел нормы солнечного освещения в квартирах, представляешь? Чтоб в его Новой Москве, где он за малоэтажки клялся, высотные человейники плотнее ставили. Да-а, я в Интернете сам читал. Не законы, а прихоти. Всё из выгоды! Больше народу, меньше кислороду. Плати не торгуясь. О-очень вредительно. Ну куда дальше-то? А сейчас, чую, – да не я один, у нас многие соображать начали, – что-то поворачивается. Домовые и нечисти по углам попрятались. Путин враз стал другой, с народом заговорил. Раньше только с губернаторами да олигархами. И голос другой, с металлом. Я всю жизнь с металлом работал. «Серп и молот»! А коли голос с металлом, и срежет и пришибёт. Может, из-за эпидемии? А кончатся психозы, снова прежним, добреньким станет? Вот он, чугунный вопрос. Иван Михалыч его ребром ставит: что у нас на завтра – развитие или консервация? Злонравные господа будут соху медведевскую натужно усовершенствовать или же либеральё – в отставку? Как Власыч-то про передних, прикремлённых людей размышляет?

Потом вдруг, ни с того ни с сего пожаловался совсем о другом. Видимо, очень уж крепко сидели в его мозгах заботы о текущей жизни. Горестно покачал головой, сказал:

– Этот год у пчёл недоносу много…

На следующий день Вера снова сидела в беседке с Яриком. Моросило, прогулки отменялись, и она как обычно ушла в размышления – на сей раз о вчерашних неожиданных «сводках с фронта», как назвал Цветков свои радости о безвирусной Поворотихе. Выходит, глубинка чутко прислушивается и приглядывается к намёкам Кремля. Молчит, но – опять же по слову Цветкова, – «всё сечёт».

У неё своё нравственное мерило. Эпидемия отозвалась национальным единением. Однако горький опыт заставляет тревожно гадать, что будет после? Всё вернётся на круги своя или же общая беда сплотит власть с народом? Будут они вместе, как сейчас, или верхи придумают что-то вместо, – как было, когда гасили крымский взлёт духа?

Ответ на вопрос «Вместе или вместо?» можно было искать только в задушевных разговорах с Виктором. Но его рядом не было. И лишь одно становилось очевидным: до осени жизнь встала на паузу. Что дальше? Невольно улыбнулась, вспомнив случайно услышанное недавнее заявление известной критикессы с классической русской фамилией, – «дальнейшее покажет будущее».

Ангельские помыслы Винтропа «обкатать» Подлевского в разных штатах Америки лопнули с адским грохотом – Аркадий был оглушён, раздавлен внезапной переменой стилистики американской жизни. Поначалу, когда вокруг зашелестели слухи о какой-то эпидемии какого-то неизвестного лёгочного вируса в далёком Китае, он не придал им значения. О чём говорить! От первых тревожных ньюс, отмахнулся даже Трамп, как показалось многим, со скрытой ухмылкой – у геополитического соперника неприятности! Но когда коронавирус беспощадно шарахнул по Нью-Йорку, вызвав всеобщую растерянность, Аркадий спохватился. В памяти сохранился тот панический день. С утра он начал обзванивать местных знакомых, проясняя ситуацию, но сразу понял: вчерашних «смайл» и «плиз» уже не будет, в этой истерике – не до него. А Бен Гурвин и вовсе открестился от обещаний опекать Подлевского, безмятежно ответив, что не в курсе, ибо гостит у приятеля в удалённом Вайоминге, куда прилетел ещё вчера, «взяв под мышку родителей». Шустрый малый, однако!

Слов у Аркадия не было – одни буквы.

Он выключил телевизор, Интернет, сел в плюшевое кресло, по логике квартирных хозяев предназначенное для гостей, и тупо уставился в тёмный экран монитора.

Дело дрянь.

Требовалось обдумать происходящее.

Он понимал, что в его жизнь внезапно вмешались, как говорят юристы, обстоятельства непреодолимой силы. Тот самый коварный форс-мажор, который оговаривают во всех договорах, который обнуляет любые планы, расчёты, надежды. В часы отчаяния в съёмной квартирке на Мэдисон-авеню, он не мог знать, каким жутким бедствием обрушится пандемия на Нью-Йорк, вдребезги сокрушив привычный образ жизни этого странного города, в котором по утрам миллионы людей, тесня друг друга, стремятся в каменные джунгли Манхэттена, а по вечерам через тоннели и мосты растекаются по своим норам за его пределами. Но чутьё, предостерегающее об опасности, никогда не подводило Аркадия. Не думая о самоизоляции, – это слово ещё не вошло в обиход, – он сразу подверг анализу этот вариант здешнего бытования. Пересидеть вирусную жуть в этом кресле, лишь изредка высовываясь на улицу для закупок жратвы. Личный локдаун.

Ну и что?

Не получится ли так, что форс-мажор применительно к его «стажировке» – навсегда! Ибо эпопея с этим ужасным таинственным коронавирусом, даже утихнув вскорости, выбьет из колеи «командировочную жизнь». И что тогда? «Не повезло! Они очень нескоро очухаются от психоза, им долго будет не до меня», – понимал Подлевский.

Бессмысленность дальнейшего пребывания в Штатах становилась очевидной. Аркадий поднялся с кресла, принялся расхаживать по комнате, прикидывая, на какое число заказать билет до Москвы. Но что-то останавливало, что-то мешало набрать номер для бронирования, он никак не мог понять, почему медлит. Сомнений в том, что во времена бедствий лучше быть дома, у него уже не оставалось, а главное, «стажировка» обернулась пердимоноклем – большим конфузом. Так звони же скорее в сервисную службу!

Но интуиция и на этом витке жизни сработала безукоризненно. Словно ошпаренный, Аркадий мигом переобулся в уличную обувь – у американцев нет привычки к домашним тапочкам, – и быстрым шагом двинул вверх по Мэдисон. Недалеко, можно сказать, совсем рядом – всего-то двадцать небольших кварталов от 70-й до 91-й стрит и по ней – в сторону центрального парка, не доходя до Пятой авеню.

Он шёл в Российское консульство…

Через пять дней, карантиня в своей квартире на Басманной, возвращая ритм сна к московскому времени, Подлевский горделиво думал о своей незаурядности по части внезапных озарений. Он успел в последний вагон, вскочил на подножку жизни! В Нью-Йорке билеты на Москву уже не бронировали, но чтобы выяснить это, Аркадию потребовалось почти два дня: охватившая город вирусная паника парализовала авиасервисные службы, да и регулярные рейсы отменили. Он завяз бы в этой нервотрёпке, в беготне и хлопотне, упустив драгоценное время. Какое счастье, что наводил справки лишь «для интересу», успев через консульство зарегистрироваться чуть ли не на последний вывозной рейс в Россию. Вывозной рейс! Странный термин, внезапно ставший символом спасения для россиян, рвавшихся домой из пандемической Америки.

Он засыпал и просыпался в неурочное время и поначалу как бы в забытьи или в полусне перед его глазами возникала вчерашняя американская жизнь. Словно на экране телевизора, проплывали радужные парады на Пятой авеню с изощрённо-ущербными шоу раскрашенных мальчиков и фриков в ужасающе нескромных одеяниях, с юмором вокруг ширинки. Хайпуют все! Праздник Святого Валентина, который «застолбили» тоже американские геи. Вдруг возникал ресторанчик «Мариэлл Пицца» на Лексингтон авеню, где Подлевский обедал в те редкие дни, когда не планировал деловые встречи. «Птичье» меню не исключало наличия стейка рибай, но Аркадий был единственным, кто заказывал это блюдо. Именно в том простеньком ресторанчике открылось ему, как в натуре выглядит «сытая бедность» по-американски. Среди посетителей здесь было много изработавшихся, уродливо утомлённых людей с истасканными лицами, затюканных борьбой за выживание, выжатых жизнью «впритык», истерзанных непрестанной заботой о добыче денег, – это видно по измождённым физиономиям. Он наблюдал за ними тоже в стиле Джона Апдайка: они в ускоренном темпе поглощали покрытые листьями салата горы дешёвой еды, в основном из ГМО-сои, расплачиваясь впоследствии за вечный фастфуд ожирением или диабетом. Сделав очередной глоток воды – обязательно со льдом, – впивались взглядом в свои гаджеты, иногда с остервенением, не стесняясь, через губу восклицали «Фак!» и растворялись в сутолоке Лексингтон. Да, это не Парк-авеню с неторопливыми солидными прохожими.

Само понятие «сытая бедность» в обиход Подлевского ввёл Бен Гурвин, предупредивший:

– Не советую пробовать фритюр с аппетитными запахами. Кипящее масло положено сливать через восемнадцать часов, но азиаты, которые держат бизнес, гоняют его в десять раз дольше – проверками выявлено. А потом смазывают отходами поддоны под пиццу. Идеальный канцероген! – Засмеялся. – Фритюр не для белых джентльменов в пробковых шлемах. Помнишь Киплинга? Он для сытых бедных, пребывающих в социальном ничтожестве. Это неисцелимая американская хворь. В Америке есть всё, но не для всех.

Бен, которого Аркадий запросто звал Беней, по его словам, всё же глядел на здешнюю жизнь как бы со стороны. А на недоумённый вопрос Подлевского ответил:

– Понимаешь, гражданство они мне дали, а в нацию не приняли. Остаюсь иммигрантом, это неискоренимо. Возможно, только мои внуки станут стопроцентными американцами, да и то если повезёт. Всюду нетворкинг, как называют здесь блатарей, сплошь кумовство, без рекомендательных писем – ни шагу вверх. Отсюда и синдром отложенной жизни: сперва накопи, а потом уж семья, дети…

Затем почему-то мелькнули перед глазами антигламурники в драных джинсах, с косяками в одежде. Таких и у нас полно, но в Штатах одежда – это же манифест. Брендомания с переплатой за фирменный ярлык – уже архаика, тирания моды рухнула, шмотки всех этих Луи Витонов, Бриони, Дольче – Габбанов – примитивный признак богатства, и эпатаж рваной моды в стиле «гранж» стал протестом против роскоши. А вот простые, даже простецкие, повседневные одеяния – символ суперуспеха. Гейтс, дальтоник Цукерберг, Абрамович – на людях, а уж перед фотокамерой нарочито, они теперь в рядовых футболках. По одёжке и встречают и провожают, но теперь это маркёр иного свойства.

Подлевский часто вспоминал Америку и наяву, пытаясь наложить её свежие реалии на российскую сумятицу – ради предвидения своих жизненных шансов. Штаты всегда впереди, они задают тон, он считал, что их вчера становится нашим сегодня, а их сегодня станет нашим завтра. Скоро на пенсию там выкатится многочисленное поколение бэби-бумеров, рождённых сразу после войны, и культ молодости, взлелеянный на их запросах, уступает место новому жизнеукладу – культу зрелости. Окрепла экономика долголетия. Несмотря на пришествие цифровых времён и буйство айтишников, контрольный пакет национального богатства да и политического веса – Трамп, Байден, Клинтоны – в руках пожилых. Сразу сравнил: ведь и наша артель долгожителей во власти уже перешагивает пенсионный возраст, даже новый; догоняет брежневских старцев. Но в Америке поколенческий сдвиг менталитета уже бьёт в глаза. «Как ни странно, – улыбнулся своим мыслям Аркадий, – это доказала паническая вирусная атака, когда через драки за туалетную бумагу мощно заявила о себе цивилизация комфорта, для которой пипифакс – чуть ли не родовой признак».

Но чем дальше по дням отодвигалась Америка, тем мучительнее становились думы Подлевского о новых российских реалиях. Он сделал несколько телефонных звонков, чтобы известить о своём возвращении и прощупать настроение старых знакомых, чьи взгляды хорошо знал и разделял. Их невнятное бормотание, а порой тоскливый гундёж по части послевирусных перспектив не источали оптимизма, и сквозь словесный туман проглядывало, что неясности связаны не с экономическим спадом, а с какими-то другими опасениями, о которых незачем извещать дистанционно. «Куда подевались прежние остроумцы-балабольщики с их весёлыми перебранками? Раньше эта публика была в телефонных разговорах куда откровеннее», – сделал для себя вывод Аркадий.

И конечно, он почти не выключал телевизор, никогда раньше не уделял ему так много внимания. Не только по причине вынужденного безделья – он впервые сидел перед телеэкраном больше, чем у компьютерного монитора. Логика была простая, ясная: сперва понять, какие сдвиги произошли в официальном и публичном эфире, а потом сопоставить их с настроениями сетевого народа.

А сдвиги, сразу убедился Аркадий, грандиозные. Вернее, сдвиг был один, но зато главный, решающий. Подлевский увидел на экране нового Путина. Нового! Другой стиль речи, другой тембр голоса, даже посадка перед телекамерой иная. Вдобавок работает «с листа», без репетиций и подстрочников. Аркадию, который отсутствовал в России несколько месяцев, эти перемены бросились в глаза сразу, и они настораживали. Но больше всего поражало, что теперь Путин напрямую обращался к народу, чего раньше никогда не случалось. Нет, однажды, кажется, всё-таки было нечто подобное, но разовое, сугубо ситуативное – когда террористы захватили заложников на Дубровке.

Конечно, сейчас ситуация требует прямого разговора с людьми. Но Путин, которого Подлевский привык видеть по телику лишь на совещаниях и раз в год – на братаниях с прессой, когда вопросы задают только лакеи власти, с каждым карантинным днём всё более «входит во вкус», утверждаясь в новом лидерском облике, в новом качестве. «Ему отчаянно повезло, – с нарастающей тревогой думал Аркадий. – Успел обнулиться до вирусной катастрофы! Да как бы своими неуёмными речами грудь не надсадил». Под завязку нагруженный за океаном тамошней жаждой демонизировать Россию, он понимал, что для Путина, как, впрочем, и для Трампа, битва с эпидемией стала политической схваткой с о-очень большим призом на кону: у Трампа – второе президентство, у Путина – взлёт авторитета, делающий излишним плебисцит по обнулению президентских сроков. Погано, с издёвкой усмехнулся: «Не плебисцит, а плейбойсцит, торжество национальной шизофрении».

В Штатах его постепенно увлекла наивная простота американцев, их национальный эгоизм: русские не похожи на амеров, и само по себе это – непорядок; надо исправить, подогнать их под наши лучшие в мире стандарты. Никакой щепетильности: если эти в общем-то неплохие, но слабые разумом чудаки упрямятся, строптивятся, – их можно и напалмом выжечь, чтобы не мешали глобальной гармонии. Не раз он слышал нелепый, но вполне искренний, вовсе не злобный, а скорее недоумённый вопрос: «Кончайте вы со своей кремлёвской дурью. У вас что, нет никого лучше Путина?» Общаясь в мидл-среде, Аркадий быстро ухватил, что её философия исчерпывается элементарной формулой «Пять долларов лучше, чем три доллара». Апофеоз прагматизма! Но на нём основана вся архитектура американской жизни с её мечтой о земном парадизе. Отсюда и потрясающее обилие превосходных степеней в речах и твитах Трампа, немыслимых для российской публичной политики.

Те, с кем он общался в Нью-Йорке, были свято убеждены, что все беды России и все неприятности, которые она доставляет Америке, идут лично от «вождя вождей». Против диктатуры Путина демократический Запад поистине с религиозным рвением объявил чуть ли не крестовый поход – сразу после Крыма. И, сжав зубы, ждал 2024 года, когда ночной хоккеист покинет Кремль. Аркадий помнил впечатляющую откровенность Джимми Блэкстоуна, который по простоте нравов не стеснялся разглагольствовать наотмашь и с ленивой усмешкой говорил:

– Двадцать четвёртый год – это точка «сброса» путинской России. Мы уже перекупили вашу элиту. Сказано: где сокровища, там и сердце ваше.

Через американскую оптику Россия виделась ослабевшим, увядающим монстром на краю обрыва, куда должна рухнуть, разбившись вдребезги, с уходом Путина. И вдруг… Несомненно, обнуление президентских сроков ошарашило Америку, стало для неё психологическим нокдауном. Но не нокаутом! В последний месяц своей «стажировки» Подлевский отчётливо почувствовал, что знакомая ему Омерика – когда речь шла о величии этой страны, её название звучало в нём именно так, Омерика, – не угомонилась, не сдалась, а наоборот, ожесточилась в своём неприятии Путина и начала подготовку к решительному бою с ним.

Конечно, в нью-йоркском кругу любителей полосатых цветных носков, где вращался Подлевский, не звучали прямые угрозы, хотя речь о «разводках по Шарпу» иногда заходила, как и намёки на то, что пора стравить «путинских» и «ельцинских». Но, как говорится, умному и намёка хватит. В карантинном заточении он снова и снова анализировал речетерапию таких, как Блэкстоун, свои американские наблюдения, и его острый сухопарый ум каждый раз подавал сигналы о том, что под покровом антивирусной горячки началась подготовка к решающей геополитической битве: Штаты намерены сыграть в России по-крупному и избавиться от Путина до финальной схватки с Китаем за мировое лидерство. Чтобы потом, подобно Ватикану, утвердить своё слово «Всегда, всем и повсюду».