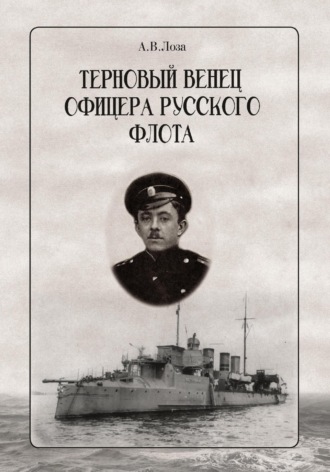

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Петроград Председателю Государственной Думы

Обе телеграммы Вашего Превосходительства получил и донес об этом через Ставку Государю Императору. Указанные в телеграммах Ваши намерения считаю достойными и правильными. Полагаю, что лучшим доказательством их будет срочная доставка на заводы листовой стали для мин заграждения, в коих ощущается острая нужда, доставка в Ревель на первое время ста тысяч пудов хлеба, непрерывный подвоз угля в количестве 30 000 тонн в месяц для действия заводов и восстановления железнодорожного сообщения для срочной доставки в Гельсингфорс новобранцев флота из Петрограда и Кронштадта.

Ваши телеграммы будут объявлены мной в подчиненных мне частях 2 марта 1917 года.

Командующий флотом балтийского моря Непенин Верно: Начальник Штаба Контр-адмирал Григоров

Организатор и в недавнем прошлом начальник разведки флота, всеведущий и проницательный адмирал А.И.Непенин, был жестоко и нагло спровоцирован политическими заговорщиками из Государственной Думы. Положение в стране вовсе не было таким безнадежным, как обрисовывал в своей телеграмме М.В.Родзянко. После посылки телеграммы в Москву, адмирал А.И.Непенин немедленно собрал у себя, на штабном судне «Кречет», совещание флагманов. Все флагманы поддержали решение А.И.Непенина, кроме адмирала Михаила Коронатовича Бахирева. Известны слова, сказанные адмиралом Бахиревым адмиралу Непенину: «Сегодня потребуют передачи власти наследнику цесаревичу, завтра этим уже не удовлетворятся, потребуют республики, а послезавтра приведут Россию к гибели». Какие пророческие слова!

Своим приказом № 258 от 2 марта 1917 года командующий флотом объявил флоту и подчиненным частям приказ поддерживать Временный Комитет Государственной Думы:

ТЕЛЕГРАММА

Командующего флотом Балтийского моря начальникам отдельных частей

17 час. 00 мин № 258 2 марта 1917 года

Приказываю поддерживать Исполнительный Комитет Государственной Думы, о чем донес в Ставку для доклада Государю императору. Это же приказываю объявить населению и рабочим.

Вице-адмирал Непенин

Все время, пока Гельсингфорс находился в изолированном положении, командующий флотом, получая известия, немедленно все их сообщал по кораблям, чтобы команды не могли заподозрить его в замалчивании событий, происходящих в Петрограде.

В это же время «самотеком» на кораблях начали организовываться матросские комитеты. Свидетель происходивших событий, капитан 1 ранга Б.Дудоров впоследствии писал, как на штабном судне «Кречет» прошел прием командующим флотом адмиралом А.И.Непениным первой матросской депутации, собранной по кораблям после смены власти в Петрограде: «Никто из делегатов не только не высказывал враждебных чувств к нему (Непенину), – вспоминал Дудоров, – ни по адресу своих командиров и офицеров, но даже не упомянул “пищу” – обычный объект претензий в бунтарские дни 1905—1906 годов». Депутация заявила такие требования (к примеру, разрешить курить на улице и носить калоши), которые, как сказал комфлотом, “легко устроить”».

Утром 3 марта 1917 года в Гельсингфорсе в штабе флота была получена телеграмма с текстом Манифеста об отречении государя императора Николая II.

Запись в Историческом журнале Минной дивизии за 3 марта 1917 года:

5 час. 30 мин. Получен по Служебной связи текст Высочайшего Манифеста об отречении Государя Императора Николая II за себя и Наследника Цесаревича в пользу Вели кого Князя Михаила Александровича.

8 час. 45 мин. Адмирал вернулся с «Кречета» Высочайший Манифест об отречении пока не объявлять командам…

Инженер-механик Н.Кадесников – мичман Российского императорского флота, в своей работе «Краткий очерк Белой борьбы под Андреевским флагом на суше, морях, озерах и реках России в 1917— 1922 годах», об этом событии писал следующее: «Около 12 ночи на 3 марта 1917 года в Пскове Государь Император Всероссийский Николай II Александрович вручил делегатам Государственной Думы Гучкову и Шульгину и командующему Северным фронтом генералу Рузскому два экземпляра манифеста об отречении от престола за себя и за сына и передачи наследия великому князю Михаилу Александровичу. Зная настроения, царящее в Совете рабочих и солдатских депутатов, и непримиримую позицию министра юстиции Временного правительства А.Керенского, великий князь Михаил Александрович, переговорив с председателем Государственной Думы М.Родзянко, заявил о своем решении отречься, что и было обнародовано в тот же день».

О том, как приняли в Гельсингфорсе команды кораблей в этот день известие об отречении царя, капитан 2 ранга Г.К.Граф вспоминал:

«В 5 вечера я съехал с корабля. В городе все было спокойно, и жизнь текла своим привычным порядком. Встречные матросы отдавали аккуратно честь и имели свой обычный подтянутый вид.

К 7 часам я вернулся на миноносец, так как командующий флотом требовал, что бы все офицеры и команды с 7 часов вечера находились бы на кораблях. В 8 часов вечера, ввиду начавших циркулировать в городе тревожных слухов о получении телеграммы об отречении государя, командир решил объявить ее команде. Акт об отречении наша команда приняла спокойно».

Мичман Б.Садовинский, узнав от командира об отречении царя и прослушав зачитываемый команде «Расторопного» Манифест, держался спокойно. Он никогда не был ярым монархистом, но как у кадрового флотского офицера, офицера «до мозга-костей», его первой мыслью было:

Я присягал царю, как быть с присягой? – в памяти Бруно всплыли слова Присяги, которые он запомнил на всю жизнь:

«Я, …. обещаю и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Николаю II Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссийского Престола НАСЛЕДНИКУ, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к

Высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может…».

Как быть со службой?…. Кому служить? Временному комитету Государственной Думы?… Господину Родзянко и компании?… Формально, после отречения монарха, офицер не должен вступать в конфликт со своей совестью – он может служить у кого угодно и под каким угодно знаменем. Но это формально. А по совести? Долг, честь, присяга – это ведь не пустые для него, мичмана Садовинского, слова!

Государя императора Бруно Садовинский видел близко несколько раз. Невольно нахлынули воспоминания. Бруно вспомнил свой выпуск из Морского корпуса – позже его назовут «Царским выпуском». Государь произвел их из корабельных гардемарин и поздравил мичманами в Александровском дворце Царского Села 30 июля 1915 года.

В сознании мичмана Садовинского, воспитанного на традициях Сумского кадетского корпуса и Морского его императорского высочества наследника цесаревича корпуса, государь, государство и Россия сливались в одно понятие – Отечество, Родина.

Особенно врезалась Бруно в память обыкновенная плетеная бельевая корзина, наполненная мичманскими погонами, из которой дежурный флаг-офицер по знаку морского министра доставал золотые офицерские погоны и передавал гардемарину, возле которого останавливался государь. Простая корзина, но сколько было в этой простоте: и гордость за доверие государя, и гордость за первое офицерское звание, и желание служить и отдать, если придется, жизнь за царя и Отечество.

Он помнил, как они обнимались с Жоркой Сарновичем и Андреем Холодным, друзьями по корпусу, и, казалось, радости их не было предела. От избытка чувств, они крепко сжимали друг друга в объятиях. Как будто, это было вчера!

Очевидец этих событий писал: «30 июля 1915 года государь принял участие в выпуске корабельных гардемарин в офицеры. На день рождения наследника цесаревича он пожелал лично произвести в мичманы гардемарин в Царском Селе. С утра Царскосельский вокзал заполнили белые матросские фуражки. По прибытии на вокзал корабельные гардемарины и корпусное начальство, разместившись в экипажах и линейках, направились к дворцу.

Прибыв на место, приглашенные прошли по аллеям и быстро выстроились по старшинству развернутым фронтом на площадке перед Александровским дворцом, в ожидании прибытия государя и его свиты с литургии, проходившей в Феодоровском «царском» соборе.

Отчетливо прозвучали слова команды – приближался император. Он шествовал с наследником цесаревичем, сопровождаемый дежурным флигель-адьютантом и морским министром, адмиралом Иваном Константиновичем Григоровичем. Чуть поодаль за ними двигалась свита.

Начиная с правофлангового, старшего по выпуску, государь неторопливо обходил фронт, но более продолжительно задерживался лишь возле первого и последнего по выпуску, а так же гардемарин, имевших медали или фамилии которых были знакомы ему лично.

Наследник безмолвно сопровождал державного отца, внимательно всматриваясь в его движения и вслушиваясь в возникавший разговор. Временами государь бросал поощрительные взгляды в сторону сына, улыбаясь, подбадривал его. За государем несли обыкновенную корзину с мичманскими погонами и приказами о производстве.

Обратившись ко всему выпуску, император сказал короткую, но запомнившуюся всем речь: “Выпуская вас сегодня во флот офицерами, напоминаю вам, да вы и сами это знаете, что выходите на службу в исключительно серьезное время, переживаемое нашей дорогой Родиной… Верьте, как бы ни были тяжелы времена, которые переживает наша Родина, она все-таки остается могучей, нераздельной, великой, как мы привыкли любить ее с детства. Веруйте в Бога и в тяжелые минуты прибегайте к Нему с молитвой перед боем и трудным походом. Относитесь с уважением к вашему начальству, будьте хорошими товарищами между собой, к какому бы роду службы вы не принадлежали, и относитесь отечески строго к подчиненным вам командам, служа им во всем примером… Призываю на вас благословление Божие, поздравляю с производством в мичманы“.

…Завершив обход, государь и наследник удалились. Еще несколько секунд стоял молчаливо застывший фронт произведенных мичманов, а затем словно электрический ток пронзил всех, и молодых людей охватило ликование и радость. Смеясь и поздравляя друг друга, участники государева выпуска, ставшим, как оказалось последним, вбежали в просторный вестибюль дворца, и дворцовые лакеи, заранее предупрежденные, помогли им переменить гардемаринские погоны на мичманские.

Затем молодые мичмана поднялись на второй этаж, в залитый летним солнцем Александровский зал, где для них был сервирован от имени императора завтрак.

По окончании церемонии молодые мичмана строем выходили через другой подъезд, где их ждали несколько фрейлин государыни с ее личным благословлением – иконками Святого Георгия Победоносца в серебряных окладах на лиловом шнуре, и лично выведенными на оборотной стороне императрицей словами “Спаси и Сохрани!”.

Разместившись по экипажам, морские офицеры отправились назад, на вокзал, а оттуда первым поездом в Петроград. А еще через день поезда уносили молодых офицеров к местам их новой службы, на флоты, для участия в продолжавшейся Великой войне».

После выпуска, молодой мичман Б.А.Садовинский прибыл в Морской Корпус для дальнейшего прохождения службы офицером-воспитателем в 4-ую кадетскую роту.

После опубликования Манифеста с текстом отречения императора Николая II, 4 марта 1917 года, все российские газеты радостно сообщали: «Свершилось. Великая Русская Революция произошла. Мгновенно, почти бескровно, проведенная гениально».

Из Временного комитета распущенной Николаем II еще до своего отречения Государственной Думы, 4 марта 1917 года было создано Временное правительство во главе с князем Г.Е.Львовым. А.Ф.Керенский вошел в него министром юстиции…

В этот день в Гельсингфорсе по требованию судовых комитетов должен был состояться митинг на Вокзальной площади. Во избежание эксцессов, командующий флотом вице-адмирал А.И.Непенин издал приказ, разрешивший неограниченный сход матросов на берег. Более того, офицерам также рекомендовалось принять в митинге участие. Запись за 4 марта 1917 года в Историческом журнале Минной дивизии:

2 час. 40 мин.

8 час. 03 мин.

11 час.

13 час.

Команда (Кречета) собралась в палубе и Начальник Дивизии с офицерами прочел текст воззвания депутата Керенского об отречении Государя Императора за себя и Наследника Цесаревича в пользу Великого Князя Михаила Александровича и отречение этого в пользу народа.

Провозглашено «Ура» новой Свободной России. Офицеры освобождены из под ареста.

Вся команда ушла на демонстрацию. Команда вернулась.

Команда с офицерами ушла в город встречать депутатов Родичева и Скобелева. Комфлота разрешил участие в демонстрациях г.г. офицерам и команде и приказал первым быть с красными бантами и без оружия.

В первые дни после объявления приказа о «равноправии» и «свободе» всех чинов армии и флота, матросы все чаще заводили с офицерами разговоры, которые невозможны были прежде. Революционная заваруха в Петрограде, плоды «агитации» в экипажах, делали матросов все смелее в своих высказываниях.

Воспоминания об одном таком разговоре с матросом приводит в статье «Начало конца», напечатанной в «Морском сборнике» № 4, IV выпуска, в 1921 году в Бизерте офицер Российского императорского флота Б.А.Лазаревский:

«Д-да-а… Попили они нашей кровушки.

Кто “они”, – спрашивал я.

Да вот эти великие князья да министры, что с нами плавали…

Как же они пили вашу кровь?

Да так, что и днем и ночью вахта и вахта…

Так ведь вахта на всех кораблях…

Воно на всех, но только у нас жара немыслимая в кочегарке…

Ну хорошо, – перебивал я, – а все-таки кто же вашу кровь пил?

Кто? Вот постойте вахту в кочегарке, а тогда спросите… Ну, одним словом, надоел этот режим… Теперь социализм будет, равенство, никто ни на ком не поедет верхом…».

Скоро, совсем скоро от злобных разговоров матросы, подстрекаемые провокаторами, перейдут к действиям, вымещая свое накопившееся недовольство и злобу на своих же командирах…

События в Петрограде чередовались с калейдоскопической быстротой, словно какой-то невидимый кукловод дергал за веревочки и приводил в действие привязанные к ним фигуры.

Мичман Бруно Садовинский – человек с четким, точным в расчетах артиллерийским умом и развитым логическим мышлением. Его математического склада ум требовал ответа на один простой, но существенный вопрос:

Почему все так быстро произошло?

Этот вопрос не давал ему покоя… В кают-компании, на столе Бруно разложил лиcт бумаги, начертил на нем горизонтальную ось, отметил черточками дни недели и на прямой отложил точками последние события по дням и часам. Точки легли кучно, как на мишени отличного стрелка.

До 26 февраля все было спокойно, – рассуждал мичман, – далее: 27 февраля поползли первые слухи о забастовках в Питере. 28 февраля сообщается о создании Временного комитета Государственной Думы. 28 февраля сообщается об образовании в Петрограде Совет рабочих и солдатских депутатов. Сообщают, что бастуют до четверти миллиона человек, в основном на военных и оборонных заводах… 1 марта в газетах печатается «Приказ № 1». Его зачитали в ротах и на кораблях. Приказ дикий – это же развал армии, развал флота! 2 марта своей телеграммой командующий флотом Балтийского моря вице-адмирал А.И.Непенин объявил о поддержке Временного комитета Государственной Думы. 3 марта (утром) в Штабе флота была получена телеграмма с текстом Манифеста об отречении государя императора Николая II. 4 марта сообщается о создании Временного Правительства на основе Временного комитета.

Получалось так, – продолжал рассуждения Садовинский, – что

«Приказ № 1» готовился от имени Временного правительства, которого еще не было. Оно еще не было сформировано. Если бы царь не отрекся, такой приказ во время военных действий – это преступление, а преступление карается каторгой! Значит, те, кто готовил этот приказ, знали, что царское отречение будет, или им было уже все равно, будет оно или нет, ибо они действовали по какому-то своему плану. Или, может быть, Николай II и не отрекался, а за него было написано, также заранее, отречение?

Но, может это вовсе не план, а какие-то случайные события? – Голова у него шла кругом!

Это были не случайные события… Но почему? – спрашивал он себя.

Ситуация на Балтике и на Черном море в пользу России: новые дредноуты, эсминцы, подводные лодки, новые мощные береговые батареи, – рассуждал Садовинский. – Армия планировала крупное наступление весной. Русская армия сильна как никогда: фронт стабилизировался вдали от жизненных центров, запас снарядов на одно орудие – 4000 штук против 1000 в начале войны, об этом рассказывал командир. События сгруппировались и спрессовались в несколько дней: между концом февраля и началом марта.

Почему именно сейчас, а не в мае или июне, Бруно знал, об этом говорилось во флотской среде: в марте—апреле планировалось наступление Черноморского флота с высадкой десанта на Босфоре… Победа на Босфоре, а за ней разгром Австро-Венгрии и в итоге – победа России над Германией в этой войне. Победа ценой огромных жертв, рек пролитой крови, но Победа!

Актом своего отречения, Николай II освободил армию и флот от присяги на верность государю и государству. Этим самым отречение царя выбило стержень русской армии.

«Приказ № 1» разрушил цементирующий армию состав: единоначалие, субординацию: подчинение младшего старшему, отличие по погонам начальника от подчиненного. Страшное разрушение…

Садовинский уже мог сформулировать, что произошло, но звучало это столь фантастически, нелепо, дико, что поверить себе Бруно не хотел. Человек военный, он не мог не понять, что случайности нет, все спланировано… Но кем? Это преступление… Страна воюет… Куда смотрят контрразведка и полиция?

Мичман Б.Садовинский сразу не вспомнил или может быть просто не знал, что Гельсингфорс подчинялся финской юрисдикции и был вне компетенции Охранного отделения и армейской контрразведки.

Это предательство! – считал мичман.

Нет, это заговор, – говорили ему упрямые факты.

4 марта 1917 года все газеты столицы и крупных городов империи одновременно опубликовали Манифест об отречении императора Николая II от престола в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича.

Оригинала Манифеста, однако, никто не видел вплоть до… 1928 года, когда его обнаружили в архиве Академии наук в Ленинграде. Это был небольшой листок бумаги с набранным на пишущей машинке текстом, где подпись Николая II была сделана карандашом. Историки были удивлены, что в манифесте отсутствовал титул императора и личная императорская печать. Удивляла и карандашная подпись под таким историческим документом – документом государственной важности. По действующему тогда в России закону император вообще не мог отречься. Николай II прекрасно знал, что его брат Михаил, женившись на дважды разведенной Н.Вульферт, по российскому законодательству лишался права на престол даже в случае смерти Николая II. Находясь в здравом уме, Николай II никогда бы добровольно не передал престол в такие руки. На манифесте есть еще и подпись графа Фредерикса, и тоже сделанная карандашом и обведенная пером. Историки допускают, что манифест был подготовлен заранее и передан в нужное время в печать, а государь его даже не видел. Значит, все-таки заговор?

Продолжая рассуждать дальше о том, что «чаша терпения рабочих переполнилась», «стихийное движение народных масс привело к забастовкам», мичман Садовинский задавал себе простые вопросы:

Если у рабочих не было денег на хлеб, то откуда у них деньги на материю, краски для лозунгов и флагов? Откуда у их семей деньги на еду во время забастовок? Кто-то должен давать деньги на организацию манифестаций и забастовок?…. Почему в первую очередь были организованы забастовки именно на военных заводах?… Это не случайность… нет! Это удар – спланированный и беспощадный, как в боксе, – подумал Бруно. – Удар в «поддых» воюющей России. Но от кого? Германцы, – те сами еще не оправились от натиска русской армии в 1916 году, им не до этого. Тогда кто? Кому не выгодна победа России на Балканах и в проливах Босфор и Дарданеллы исторически? И тут его осенило: Британия – извечный противник России на Средиземном море и Ближнем востоке…

Но ведь мы союзники, – голова у Бруно опять пошла кругом.

Мичман повалился на диван.

Да, черт возьми, какая разница «кто» за всем этим стоит. Главное, «что делать» ему – младшему офицеру флота? Идет война. Нет, предателем он не будет! Ни за что! Но ведь он не один. На флоте сотни и тысячи офицеров. Надо ориентироваться на действия командующего флотом адмирала Непенина, – решил для себя мичман.

В ночь с 3 на 4 марта 1917 года на военно-морской базе в Гельсинг-

форсе вспыхнул жестокий бунт. В Историческом журнале Минной дивизии за 3 марта 1917 года о событиях этих суток записано следующее:

3 час. 45 мин. Принята открытая Радио из Кронштадта. Со всеми фортами, со всеми морскими командами и судами, рабочие и население единодушно и восторженно приветствует состав Нового Правительства избранного в строгом согласии с рабочими депутатами.

Вечером, 3 марта на линкоре «Андрей Первозванный» и линкоре

«Император Павел I» начались беспорядки. На линкорах были убитые и раненые. Исторический журнал Минной дивизии 3 марта 1917 года:

час. 00 мин. Адмирал сообщил, что на «Андрее Первозванном» и

«Павле I» и «Славе» команда стреляла по офицерам. Убила контр-адмирала Небольсина и несколько офицеров и с выстрелами идет толпой по льду на город.

час. 30 мин. Зажгли топовые красные огни в знак присоединения к новому правительству.

Капитан 1 ранга Г.О.Гадд, командир линкора «Андрей Первозванный», благодаря личной смелости и личному мужеству спасший жизнь своих офицеров и сам чудом оставшийся в живых, в последствии рассказывал о начале бунта:

«Около 8 часов вечера старший офицер доложил, что в команде заметно сильное волнение. …Мне сообщили, что убит вахтенный начальник, а далее сообщили, что убит адмирал. Потом я встретил несколько кондукторов, кричавших, что “команда разобрала винтовки и стреляет”…

Я вбежал в кают-компанию и приказал офицерам взять револьверы и держаться вместе около меня… Офицеры разделились на две группы, и каждая охраняла свой выход в коридор, решившись, если не отбиться, то, во всяком случае, дорого продать свою жизнь… Скоро был ранен в грудь и живот мичман Т.Т.Воробьев и убит один из вестовых.

….Через некоторое время я предложил офицерам выйти наверх к команде и попробовать ее образумить… Я шел впереди.

Вбежав в толпу, я вскочил на возвышение и, пользуясь общим замешательством, обратился к ней с речью: «Матросы, я ваш командир… Я перед вами один, и вам ничего не стоит меня убить, но выслушайте меня и скажите: чего вы хотите, почему напали на своих офицеров?

…Рядом со мной оказался какой-то рабочий, очевидно агитатор, который перебил меня и стал кричать: “Кровопийцы, вы нашу кровь пили, мы вам покажем…” …Вдруг к нашей толпе стали подходить несколько каких-то матросов, крича: “Разойдись, мы его возьмем на штыки”. Но в этот момент произошло то, чего я никак не мог ожидать. От толпы, окружавшей меня, отделилось человек пятьдесят и пошло навстречу убийцам: “Не дадим нашего командира в обиду!”

Позже из разговоров с офицерами мне удалось выяснить обстановку, при которой был убит адмирал Небольсин. Оказывается, он сошел с корабля на лед, но не успел еще пройти его, как по нему была открыта стрельба. Тогда он сейчас же направился обратно к кораблю и, когда всходил по сходне, в него было сделано в упор два выстрела, и он упал замертво.

Что касается вахтенного начальника лейтенанта Г.А.Бубнова, то он был убит во время того, как хотел заставить караул повиноваться себе. Для этого он схватил винтовку у одного из матросов, но в этот же момент был застрелен кем-то с кормового мостика».

На линкоре «Император Павел I» бунт начали с того, что на палубе был поднят на штыки штурманский офицер лейтенант В.К.Ланге якобы за то, что числился агентом охранного отделения. В действительности, конечно, ничего подобного не было.

В 1936 году в Копенгагене вышла книга «Размышления о характерах людей, прошедших революцию и войны» бывшего гельсингфорского жандармского офицера (криминал-полицая), вначале российской жандармерии, а затем финской криминальной полиции, Урхо Лиссанина. По информации Урхо Лиссанена в Гельсингфорсе германская агентура (или какая-то иная?) распространяла «вымышленные списки офицеров, состоявших на службе в охранном отделении». Далее Урхо Лиссанин пишет: «Командование отпускало матросов на митинги, а там они слышали это вранье… И верили тому, чего не могло быть в принципе».

Действительно, в 1914—1917 годах Финляндия оказалась на перекрестке военно-стратегических интересов России и Германии. Гельсингфорс был наводнен шпионами как воюющих, так и дружественных России держав. Содействовали шпионажу и молодые шведоязычные финские интеллигенты – крайние националисты, входящие в движение «активистов», связывавшие надежду на независимость Финляндии с победой Германии. Главная база российского флота, Гельсингфорс, был финским городом и поэтому не входил в зону ответственности российского Охранного отделения и армейской контрразведки. Граница между Финляндией и Швецией была символической, что позволяло резидентам и «агитаторам» всех мастей прибывать в Гельсингфорс практически свободно.

Кроме лейтенанта В.К.Ланге в эту ночь на линкоре «Император Павел I» погиб и лейтенант Н.Н.Савинский – он был убит ударом кувалды по затылку. Его убил подкравшийся сзади матрос-кочегар Руденок, из крестьян Полтавской губернии. Этой же кувалдой Руденок убил мичмана Шуманского и мичмана Булича.

Так пролилась первая офицерская кровь в главной базе российского флота в Гельсингфорсе.

Чуть позже, 3 марта в 21 ч 15 мин, на эскадренном миноносце 5-го дивизиона «Уссуриец» подстрекаемые «агитаторами» взбунтовавшиеся матросы убили командира миноносца капитана 2 ранга М.М.Поливанова и старшего судового механика корабля инженер-механика старшего лейтенанта А.Н.Плешкова. На стоявшем рядом миноносце

«Гайдамак» услышали выстрелы, и командир «Гайдамака» послал на

«Уссуриец» для выяснения причин выстрелов мичмана Биттенбендера. На палубе «Уссурийца» мичмана встретили выстрелами. Сражен-

ный несколькими пулями из наганов, раненный мичман, истекая кровью, пополз по палубе «Уссурийца», где его, уже умирающего, подобрали матросы со стоящего соседним корпусом миноносца «Всадник». Экипажи «Гайдамака» и «Всадника» в расправах над офицерами не участвовали.

3 марта в вахтенном журнале эскадренного миноносца «Уссуриец» в числе других событий, появилась запись:

21:15. Убиты командир и инженер-механик. Отопление производится с берега.

Такая запись в вахтенном журнале корабля, даже без упоминания фамилий погибших офицеров, является непререкаемым документом для расследования убийства при любой власти.

На следующий день, 4 марта 1917 толпа «революционеров», зная, что команды миноносцев ушли в город на митинг, явилась к бортам миноносцев с требованиями выдачи для расправы офицеров. Вахтенные матросы на миноносцах 9-го дивизиона дали отпор толпе «революционеров», и, разозленная, она двинулась к месту стоянки миноносцев 5-го дивизиона.

Крайним стоял эскадренный миноносец «Эмир Бухарский». Случайно, или по «революционному» небрежению, или по сговору с преступниками, теперь это уже не установить, у трапа эсминца вахтенного матроса не оказалось. Отлично ориентируясь во внутренних помещениях корабля, убийцы в считанные минуты добрались до каюткомпании.

Было время обеда. В кают-компании собрались старший офицер миноносца старший лейтенант Г.Ф.Варзар, лейтенант Н.Лауданский и лейтенант Г.Л.Нейберг. Офицеры были расстреляны в упор. Столкнувшийся с убийцами, офицерский вестовой, несший в кают-компанию вторые блюда, поднял тревогу, но убийцы скрылись.

За 4 марта 1917 года в вахтенном журнале эсминца «Финн» сделана лишь одна запись:

Сего числа убит на берегу в городе старший офицер миноносца лейтенант Генрих Львович Нейберг.

Лейтенант эсминца «Финн» Г.Л.Нейберг на свою погибель оказался в гостях за обедом у своих друзей-офицеров на миноносце «Эмир Бухарский».

На следующий день, после «ночи казней», через других офицеров, мичман Б.Садовинский узнал, что происходило накануне на линкорах и в Минной дивизии: рассказывали, что первой жертвой на «Андрее Первозванном» стал вахтенный офицер лейтенант Г.А.Бубнов. Он отказался дать разрешение поднять на корабле красный флаг вместо Андреевского, отказался выполнить требование матросов сдать вахту другому офицеру. Это послужило началом расправы с офицерами корабля. На трапе «Андрея Первозванного» был застрелен и сам начальник 2-й бригады линкоров контр-адмирал А.К.Небольсин

Кровавые расправы происходили и на других кораблях. В эту ночь было убито 16 офицеров, причем некоторые – с особой жестокостью.

Неожиданно для офицеров, команды кораблей, еще вчера внешне дисциплинированные, сделались силой, мало подчиняющейся Морскому уставу и корабельному распорядку. Флотские офицеры даже не успели организоваться для самозащиты, ничего не смогли они противопоставить убийствам и кровавым издевательствам и были вынуждены подчиниться ходу событий…

Стрелять в своего же матроса – это не могло уложиться в голове ни у одного русского флотского офицера, матросы же смогли переступить через это с легкостью…

Бруно кипел бешенством и злостью! После всего увиденного и услышанного, он не находил себе места. Небольшая комната, которую он снимал рядом с заводом, казалась ему клеткой…

Убить безоружного офицера на своем корабле, в собственной базе, когда идет война! Как все это могло произойти? Откуда у матросов эта звериная жестокость? За что?

Не так уж плохо, в отличие от солдат-окопников, жили матросы на кораблях. Мичман Садовинский помнил, как в один из выходов их миноносец перевозил армейский десант.

Хорошо живете моряки, – говорили солдаты, с удивлением оглядывая крытые пробкой и крашенные светлой краской корабельные переборки и чистый кубрик.

Тогда почему море крови? Откуда садистская, нелюдская злоба, издевательства над раненными офицерами, мародерство, грабежи трупов убитых офицеров? На душе было муторно – до рвоты. Хотелось мстить, мстить и мстить… Но кому? – Всем! Всей этой толпе в матросских бушлатах…