Александр Витальевич Лоза

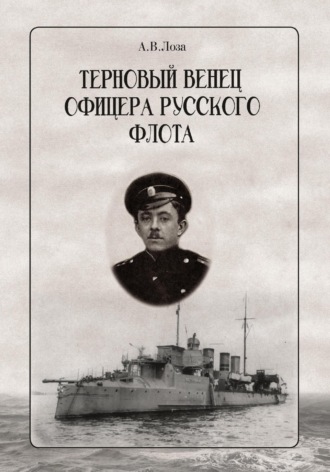

Терновый венец офицера русского флота

Даже после того как миновала германская угроза – после подписания Брестского мирного договора, В.И.Ленин и Л.Д.Троцкий в страхе перед растущим на Дону освободительным Белым движением, продолжали взывать о помощи к Англии, США, Франции.

В военном архиве Франции сохранилась телеграмма военного атташе в России генерала Лаверна Верховному главнокомандующему Антанты маршалу Фошу, переданная 23 марта 1918 года из Москвы, через Мурманск. Телеграмма гласила: «Троцкий собрал представителей Франции, США, Великобритании, Италии, что бы просить об организации военной помощи (все обещали помочь). Троцкий обратился ко мне с просьбой возглавить эту работу».

Р.Ключник в книге «Террор после 1917» пишет: «Это большой миф, большая Ложь целенаправленно выдуманная и внедренная в советские книги и учебники идеологами из Политбюро… – что Антанта напала на Советскую Россию, и что Антанта организовала Белое движение. Совсем наоборот – Антанта, союзники пришли на помощь большевикам, а потом стали грабить российскую территорию, и играть в свои мудреные политические игры, в том числе и с большевиками. Как отметил А.И.Солженицын – союзники, Антанта в Мурманске и Архангельске захватили военные склады с огромным запасом оружия, и, что бы это оружие не досталось русским сопротивленцам – часть оружия вывезли, а часть утопили в море».

Чуть позже, знаменитый Ллойд Джордж открыто заявил в английском парламенте: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину являются тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

В соответствие с просьбами Советского правительства отряд английских морских пехотинцев в количестве 150 человек с двумя орудиями высадился в Мурманске 6 марта 1918 года с английского линейного корабля «Глори», 7 марта на Мурманский рейд прибыл с пополнением английский крейсер «Кохрейн», 18 марта на рейде Мурманска появился французский крейсер «Адмираль Об».

С апреля по май 1918 года посреди непролазной тайги возникло два участка Северного фронта: «железнодорожный» – вдоль железнодорожного полотна трассы Вологда – Архангельск, и «водный» или Двинский – по реке Двине. На Двинском фронте было сосредоточено до 2000 англичан.

3 мая 1918 года белофинские войска приблизились к Печенге. По поручению Мурманского совета отряд красноармейцев и 144 морских пехотинца с «Глори» были доставлены на крейсере «Кохрейн» в Варангер-фьерд. В боях 10—12 мая красноармейцам и английским морским пехотинцам удалось отбросить и рассеять белофиннов.

Обстановка на Севере осложнилась еще и тем, что 16 мая германская подводная лодка обстреляла пароход в Вайда-Губе. Вот текст телеграммы об этом происшествии от 17 мая 1918 года, высланная из Александровска в Москву:

Сегодня, шестнадцатого в восемь утра к Вайда-Губе подошла германская подводная лодка. Без предупреждения начала расстреливать стоявший на рейде пароход мурманского общества «Федор Чижов», возвратившийся из Варде в Мурманск с русскими эмигрантами и грузом сельди.

Бот Центросоюза № 5 и бот колониста Михаила Субботина начали спасать экипаж и пассажиров. Немцы начали стрелять в спасавшихся и попавшей в бот Центросоюза гранатой вся его команда была убита. Бот, груженный тюленьим салом, сгорел. Известно убитых десять, есть раненные и умирающие. Госпитальное судно вышло в Вайда-Губу.

В аналогичной по содержанию телеграмме направленной начальнику Генерального Морского штаба капитану 1 ранга Е.А.Беренсу, уже ставший наркомом по военным и морским делам Л.Д.Троцкий указал: «Г.В.Чичерину с просьбой заявить формальный протест и путем радио довести до всех о провокационных действиях немецких военачальников…». Пока новый нарком по иностранным делам Г.В.Чичерин готовил протест, германская подводная лодка потопила гидрографическое судно «Харитон Лаптев» и русский промысловый парусник.

После этих событий наркому иностранных дел из секретариата В.И.Ленина была переслана телеграмма, присланная комиссаром продовольственного отдела Архангельского Губернского Исполкома: «В связи с потоплением промысловых судов подводными лодками, создалось крайне грозное, безвыходное положение с продовольствием… Потопление судов помимо остановки движения грозит потерею имеющегося незначительного каботажного флота, без которого невозможна перевозка хлеба во избежание голодной смерти ряда уездов. Для поддержания промыслов… необходимы самые срочные меры охраны мурманского побережья…».

Председатель Архангельского губисполкома С.К.Попов напрямую писал Г.В.Чичерину: «Мы стоим перед фактом занятия Белого моря и северных портов германскими подводными лодками. Англичане… просят Совет народных комиссаров дать им тральщики, дабы обезопасить северные воды от немецких подводных лодок… Я – враг всех империалистов, но при сложившейся у нас политической конъюнктуре, когда наглости германских империалистов нет конца, когда германский кулак простирается на Мурман, у нас только два выбора – или лавировать с этим наглым кулаком, или лавировать с корректными английскими империалистами».

На это обращение Г.В.Чичерин телеграфировал С.К.Попову в Архангельск (копия А.М.Юрьеву в Мурманск): « Германское правительство заявило, что нет сомнения в свободе русского торгового мореплавания в случае ухода англичан и их союзников с мурманского побережья и прилегающего моря…».

25 мая в Мурманске ошвартовался американский крейсер «Олимпия», на котором прибыл британский генерал-майор Ф.Пуль, принявший командование над всеми военнослужащими союзников на Севере. В начале июня Верховный Военный Совет стран Антанты принял решение – ввести дополнительный контингент войск. В середине июня в Мурманске высадилось еще 1,5 тысячи британских и 100 американских солдат.

6 июля 1918 года большевистский Мурманский крайсовет подписал соглашение с представителями Великобритании, США и Франции о «совместных действиях» «в деле обороны Мурманского края от держав германской коалиции» и образовании для того «главного командования союзными и русскими вооруженными силами». При этом «вся власть во внутреннем управлении» оставалась за Мурманским крайсоветом, возглавляемым А.М.Юрьевым.

Мурманск, по-существу, превратился в военно-морскую базу кораблей Великобритании, США и Франции.

Британские базы в Мурманске, а позже и в Архангельске, обеспечивали присутствие англо-американских войск на Севере в период 1915—1919 годов.

В районе губы Териберская английские тральщики, траля германские мины, отвечали за безопасность переходов в Архангельск английских транспортов. Командирам английских кораблей были прекрасно известны глубины, места якорных стоянок и чувствовали они себя на Севере, в этих местах, почти хозяевами… Эти базы просуществовали до 1919 года.

Но земли Русского Севера предоставлялись большевиками под иностранные военные базы не только в те годы. Есть подтверждения, что и в советское время в 1939—1940 годах на Севере, в районе губы Большая Западная Лица, с согласия советского правительства, была создана и действовала гитлеровская военно-морская база «Базис Норд».

В настоящее время в губе Большая Западная Лица располагается база подводных лодок Северного флота. После ее строительства, в 1960-е годы, следы немецкой «Базис Норд» были практически полностью уничтожены, особенно в районе губы Андреева, расположенной на западном берегу Большой Западной Лицы. Построенные здесь хранилища для отработанного ядерного топлива «Специализированной береговой базы», скрыли все внешние признаки германской базы. Но некоторые крупные объекты немецкой «Базис Норд» остались видны до сих пор.

В 1973 году я служил в губе Андреева в Западной Лице, и своими глазами видел взлетно-посадочную полосу заброшенного аэродрома, на западном берегу губы Большая Западная Лица. Взлетно-посадочная полоса была построена недалеко от старой дороги на Титовку. Это гигантское, длиной до полутора километров, вырубленное в скалах и направленное в сторону выхода из губы, сооружение, напоминающее вытянутую трапецию, при осмотре его с сопок противоположного, восточного берега, производило сильное впечатление.

Поражало то, какой огромный объем земляных работ и скальных выработок необходимо было произвести, что бы построить такое сооружение, в совершенно диком краю, среди сопок и прибрежных скал.

На самом аэродроме, в те годы, я видел уложенные металлические плитки специального покрытия взлетно-посадочной полосы. На взлетно-посадочной полосе были видны дренажные конструкции, поперечные осушители, а дренажные канавы были заполнены щебнем. При этом растительный грунт у поверхности был покрыт значительным слоем речного песка.

Рядом с полосой, в то время, сохранились остатки смотрового колодца с бетонной перегородкой, отверстия которой были закрыты металлическими шиберами. Поблизости были вкопаны в землю цистерны для хранения жидких нефтепродуктов. Все сооружение, при его огромных размерах, и отдельные его сохранившиеся части, несли следы очень аккуратной и обстоятельной работы и не были похожи на временные сооружения. Кроме следов аэродрома, в районе южной оконечности губы Нерпичья, в 1973 году были видны два мощных специальных кольца вмурованных в скалу, очевидно для швартовки каких-то плавучих средств. Были в этом районе остатки и других сооружений: причальных стенок, фундаментов домов и контрольно-пропускных пунктов.

Известно, что в довоенные годы в этой части Кольского полуострова, советские строители никаких крупных объектов не возводили. Все это является доказательством возможности существования на советском севере германской базы «Базис Норд». Нетрудно понять, что

«Базис Норд» позволяла немцам иметь прямой выход в Баренцево море, а оттуда в Северную Атлантику или в Северный Ледовитый океан, обеспечивая действия германских линкоров и подводных лодок в оперативной зоне английских ВМС в Северной Атлантике в ходе Второй Мировой войны.

30 июня 1918 года М.ур.ма.нс.ки.й С. ов. ет. п.ри.нял решение о разрыве отношений с Москвой. Глава Мурманского Крайсовета А.М.Юрьев перестал подчиняться Правительству в Москве.

В большевистском же Архангельске весной 1918 года внешне все оставалась спокойным. В своих воспоминаниях о прибытии в мае 1918 года в Архангельск, когда город был еще во власти большевиков, мичман Георгий Павлович Серков, в то время недоучившийся кадет разогнанного большевиками Морского училища, пишет:

«В апреле или мае 1918 года, окончив пятую роту Морского Корпуса, ввиду наступившего голода и мальчишеской любви к авантюрам (мне было тогда 17 лет), я отбыл в Архангельск совместно с четырьмя кадетами своей роты (Борисов, Карпинский, Пышнов и Шеметкин). В том же поезде ехали кадеты 4-ой роты.

В Архангельске наши группы соединились и вместе явились в Штаб, где были весьма скверно приняты. Часть была зачислена на суда морского ведомства (“Горислава”, “Таймыр” и т. д.), а остальные были направлены в «Службу-Лед», где и смогли переночевать в каком-то брошенном помещении… На другой день мы были расписаны по ледоколам. Я с Пеленкиным, Карпинским, Пышновым и Лаврецким были назначены на ледокол “Илья Муромец”, другие на “Пожарский”.

Следующая партия, приехавшая на несколько дней позже нас, была назначена на «Канаду» (Казанский, Кислицын и Былим-Колосовский) Отношение команды, несмотря на большевицкое время, было хорошее. Служба заключалась в несении вахты в пять смен, причем первое время не самостоятельно, а со старыми матросами».

Но спокойствие в Архангельске было только внешнее. В городе активно формировались подпольные офицерские организации с целью свержения на Севере власти большевиков.

Ведущая роль в организации белых сил на Севере принадлежала капитану 2 ранга Г.Е.Чаплину, члену руководства одной из офицерских организаций в Петрограде. В конце мая 1918 года во главе 20 офицеров он выехал в Вологду, а затем в Архангельск, где по соглашению с союзниками, под видом английского офицера, приступил к подготовке антибольшевистского переворота. Из офицерства в Архангельске ему сразу же удалось привлечь к подпольной работе младших офицеров, состоявших на службе у красных, и вскоре организация под наименованием «Союз возрождения России» насчитывала около 300 человек.

Практически все, служившие в то время у красных, старшие офицеры: командующий флотом контр-адмирал Н.Э.Викорст, начальник штаба красных войск в Архангельске полковник Н.Д.Потапов, начальник оперативного отделения полковник князь А.А.Мурузи и другие, не были вовлечены в переворот, хотя и были настроены антибольшевистски.

В ночь с 1 на 2 августа 1918 года «Союз возрождения России» силами до 500 человек сверг большевистскую власть в Архангельске, а на следующий день в городе высадились союзные войска.

В Архангельске, к моменту переворота, кроме упомянутых ранее воинских частей, находилась автомобильная рота, два саперных взвода, артиллерийский дивизион.

В городе действовали Артиллерийская школа, Телеграфно-телефонная школа службы связи войск, Архангельская пулеметная школа и размещались Архангелогородский запасный стрелковый полк, Архангельская местная бригада, Национальное ополчение, 1-й автомобильный дивизион, Северный драгунский дивизион, батальон Шенкурских партизан, Мурманский авиадивизион, 1-, 2-, 3-, 4-й артиллерийские дивизионы, отдельные траншейная мортирная, тяжелая и легкая полевые батареи, 1-, 2-, 3-я инженерные роты, отдельный рабочий батальон, 1-, 2-я железнодорожные роты.

Северный фронт белых включал Мурманский и Архангельский фронты. Архангельский фронт в конце 1918 года состоял из нескольких направлений: долина реки Онеги, железная дорога на Вологду, долина рек Емцы и Средь-Мехреньги, Шенкурск, долина реки Двина, долина реки Пинеги, долина Мезени.

В оперативном отношении войска делились на имевшие свои штабы районы: Мурманский, Архангельский, Железнодорожный, Двинский, Онежский, Печорский, Пинежский и Мезенский.

Флотилия Северного Ледовитого океана организационно вошла в состав войск Северной Области вместе с различными службами Белого моря: Службой маяков и лоций, Службой связи, Гидрографической экспедицией, Охраной водного района, управлением Архангельского военного порта. Позже были сформированы Онежская, Северо-Двинская и Печорская речные флотилии.

Морские офицеры привлекались и для пополнения фронтового командного состава. Флотские офицеры служили на бронепоездах «Адмирал Колчак» и «Адмирал Непенин», ими были также укомплектованы Архангельская отдельная флотская рота и 1-й Морской стрелковый батальон.

Трудами и усилиями флотских офицеров ФСЛО постепенно возрождалась. Организовывалась служба, налаживался быт офицеров и нижних чинов, приводилась в порядок материальная часть.

18 августа 1918 года в Архангельске капитан 2 ранга А.Д.Кира-Динжан собрал более 40 кадет и гардемарин, оказавшихся волею судьбы на Севере, и возобновил обучение, возрождая Морской корпус на Севере. Позднее, капитан 2 ранга А.Д.Кира-Динжан представил генералу Е.К.Миллеру список для производства в мичманы, успешно окончивших курс.

Цвет офицерства Северной области составляла небольшая группа кадровых офицеров армии и флота. Высокая оценка северного офицерства была дана одним из руководителей гражданских властей на Севере в те годы Б.Соколовым: «В большей своей части оно было не только весьма высокого качества, не только превосходило офицерство Сибирской и Юго-Западной армий, но и отличалось от офицерства добровольческих частей. Оно было не только храбро, оно было разумно и интеллигентно».

Наступил 1919 год. В морозный день 13 января в Архангельск на ледоколе «Канада» прибыл генерал-лейтенант Е.К.Миллер. Несмотря на сильный мороз, его встречали с духовым оркестром. Высшие чины Северной Области лично прибыли приветствовать Е.К.Миллера.

Еще находясь в Париже, генерал получил телеграмму от Временного Правительства Северной Области, с предложением возглавить борьбу с большевиками на Севере России.

Новому генерал-губернатору предстояло управлять огромной территорией, равной средней европейской стране, территорией бородатых мужчин, страной унтов и меховых костюмов, пурги и снега, оленьих упряжек, морозов и героизма, олицетворяющего повседневную жизнь жителей Севера.

В годы Первой мировой войны генерал Е.К.Миллер воевал на Северо-Западном фронте в должности начальника штаба армии.

«По характеру своему Миллер был человеком мягким, интеллигентным, совершенно не военным. Он даже к солдатам, арестованным за мародерство, обращался на “вы”. В армии такие люди работают в основном в штабах. Лобовые атаки, призванные опрокинуть противника, перекусить ему горло – не для них. Это люди другого склада». Таким описывает человека, возглавившего борьбу с большевиками на Севере, писатель В.Поволяев в историческом романе «Северный крест».

Академию генерального штаба Е.К.Миллер окончил в 1892 году. Через два года он был назначен на должность военного атташе в Бельгии и Голландии, затем исполнял должность военного агента в Италии и через семь лет возвратился в Россию.

В течение полутора лет полковник Е.К.Миллер командовал гусарским полком, после чего несколько месяцев – кавалерийской дивизией. В 1909 году Е.К.Миллер получил звание генерал-майора. Через год его назначили начальником Николаевского кавалерийского училища.

Как необыкновенно иногда происходит пересечение времен и судеб людских. В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади сохранилась церковь Спаса Нерукотворного Образа (Конюшенная), где отпевали скончавшегося после дуэли А.С.Пушкина. Бывая в ней, я разговорился с одним из служителей и, коснувшись, судеб офицеров дореволюционной Российской армии, назвал мичмана Садовинского, который служил в белых войсках на Севере под началом генерала Е.К.Миллера.

При упоминании фамилии Миллера у меня спросили, известно ли мне, что супруга Миллера Наталья Николаевна Шипова была родственницей Натальи Гончаровой – жены поэта. Я не мог и предположить, что, исследуя судьбу офицера российского флота Б.Садовинского, прикоснусь и к истории семьи Пушкиных.

Оказывается, молодым корнетом лейб-гвардии гусарского его величества полка Евгений Карлович Миллер женился на красивейшей девушке Наташе Шиповой, внучке Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Как пишет В.Поволяев: «Мать Наташина Софья Петровна была родной дочерью Натальи Николаевны от второго брака. Внучка унаследовала красоту и обаяние бабушки. Впрочем, не только это, но и недюжинный ум, способность разрешать конфликты самые неразрешимые, умение быть настоящей хозяйкой дома и защищать интересы мужа. Это была редкостная женщина».

Удивительны порой узоры человеческих судеб…

По прибытию на Север генерал-лейтенант Е.К.Миллер был назначен генерал-губернатором Северной Области и главнокомандующим Северной Добровольческой армии.

До него командовали войсками капитан 2 ранга Г.Е.Чаплин и полковник Б.А.Дудоров, помощниками у них были генерал-майор С.Н.Самарин, контр-адмирал Н.Э.Викорст, генерал-майор В.В.Марушевский, Обязанности начальника штаба выполняли подполковник В.Н.Маслов, подполковник В.А.Жилинский, генерал-лейтенант М.Ф.Квецинский. В этот период начальником снабжения и военных сообщений Северной Области был генерал-лейтенант П.М.Баранов, начальником отдела военных сообщений фронта – генерал-майор Е.Ю.Беем, начальником офицерских школ, национального ополчения, снабжения и железнодорожных сообщений – генерал от инфантерии С.С.Савич, начальником национального ополчения – генерал-лейтенант Ваденшерн, военным прокурором – полковник С.Ц.Добровольский. Морское ведомство во главе с командующим морскими силами и главным командиром портов Ледовитого океана подчинялось главнокомандующему на правах Морского министерства. Флотом командовал контр-адмирал Н.Э.Викорст, затем – контр-адмирал Л.Л.Иванов.

Начальником штаба был капитан 1-го ранга В.Н.Медведев.

Несмотря на тяжелые зимние условия, Северный фронт активно вел боевые действия с красными. Участник Белой борьбы на Севере в 1919 году мичман (тогда кадет) Георгий Павлович Серков в своих воспоминаниях писал:

«Вернувшись из Мурманска в январе 1919 года я явился к адъютанту Архангельского флотского полуэкипажа мичману Воскресенскому, и был назначен на эск. мин. “Бесстрашный”, командир – лейтенант Витте. Белые армии продвигались вперед, и было как-то стыдно сидеть в безопасности в тылу, когда другие рисковали своей жизнью за освобождение России от коммунизма».

На начало 1919 года мичман Б.-С.А.Садовинский числился на Флотилии Северного Ледовитого океана в Архангельском флотском полуэкипаже.

Изучение чужой судьбы, отстоящей от исследователя, даже на небольшом, по историческим меркам, отрезке времени в 80—90 лет, напоминает чтение книги по азбуке слепых, когда пальцы чувствуют только выпуклые части текста. По этим выпуклостям – то есть по отрывочным сохранившимся документам, бегло касаясь лишь выступающих частей рельефа, открывалась передо мною служба и жизнь Бруно Садовинского на Севере в 1919 году.

К сожалению, вершин этих очень мало. Всего лишь насколько архивных документов, а точнее шесть архивных номеров: две записи в Журнале исходящих бумаг за 1919 год командования Морскими Силами Правительства Северной Области, два приказа – русским войскам Северной области генерал-лейтенанта Марушевского и командира Отдельной Архангельской флотской роты, два списка – господ офицеров ФСЛО и офицеров Отдельной Архангельской флотской роты, в которых упоминается фамилия Садовинского, и несколько строк в воспоминаниях мичмана, а в 1919 году кадета Г.П.Серкова, воевавшего на Севере вместе с Садовинским, написанных им позже, в эмиграции.

К счастью, это вершины – ключевые, позволяющие бегло, пунктиром, но воспроизвести основные этапы службы Б.-С.А.Садовинского на ФСЛО. Первая, из них – служба в десантной роте Архангельского флотского полуэкипажа командиром пулеметной команды, вторая – приказ о награждении орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость», позволяют судить о героизме, проявленном Садовинским в боях с большевиками. Третья вершина – присвоение звания лейтенант и четвертая – служба в Отдельной Архангельской флотской роте, позволяют судить о его ответственном отношении к службе и порученному делу.

Весь 1919 год проходил на Севере в жестоких боях с красными на всех фронтах. Белые войска теснили большевиков по всем направлениям, и мичман, а затем лейтенант Садовинский находился на переднем крае этой борьбы. Подаренный Ириной образок оберегал его жизнь! Бог хранил его в тяжелых боях!

Прослеживая судьбы офицеров Российского императорского флота, мичмана Б.Садовинского, воевавшего в 1919 году в белой армии, и его сослуживца по эсминцу «Расторопный» в предреволюционные годы, мичмана А.Перротте, воевавшего на стороне красных, я вновь и вновь обращался в РГАВМФ.

Передо мной лежал вахтенный журнал эскадренного миноносца

«Расторопный» за 1919 год. В отличие от вахтенных журналов «Расторопного» за 1916 год, заполненных уже ставшим знакомым и привычным мне, четким почерком мичмана Садовинского, этот вахтенный журнал был написан другим человеком, другим почерком, и плавал

«Расторопный» уже не на Балтике, а на Каспии, под другим, красным флагом.

Эскадренный миноносец «Расторопный» перешел на Каспий в составе отряда эсминцев вместе с «Деятельным» и «Дельным», по приказанию большевистского правительства.

Еще в августе 1918 года отряд начал готовиться к переходу по Волге на Каспийское море. Как писал исследователь истории проектирования, постройки и службы миноносцев проекта 1904 года типа «Деятельный», к которому относится и «Расторопный», Н.Н.Афонин: «В августе для отправки на Волгу начал готовиться отряд эскадренных миноносцев, в который вошли “Деятельный”, “Дельный” и “Расторопный”. После приема в Кронштадте запасов и шкиперского имущества, миноносцы перешли в Петроград и стали у Адмиралтейского завода, где с них сняли мачты, орудия, торпедные аппараты с торпедами, шлюпки, уголь, и другие грузы. Затем с помощью плавкрана приподнималась корма миноносца, снимались винты, которые грузились на баржи, где уже находилось снятое с миноносцев имущество.

В ночь на 22 сентября 1918 года эсминцы покинули Петроград на буксире и часть пути до Шлиссельбурга прошли пришвартованные борт о борт, преодолев Ивановские пороги под двойной тягой. После непродолжительной стоянки в Рыбинске отряд… на 2-й день пути прибыл в Нижний Новгород.

17 октября пришли баржи со всем снаряжением и запасами. До 24 октября моряки и рабочие Сормовского завода под руководством прибывшего из Петрограда корабельного инженера Н.А.Олигера устанавливали вооружение и оборудование, грузили боезапас, провиант и топливо; для установки гребных винтов миноносцы заходили в док. Тогда же на кораблях установили по три дополнительные пулеметные стойки на каждый борт, и теперь все шесть пулеметов могли действовать с одного борта».

Эскадренный миноносец «Расторопный» входил в состав дивизиона миноносцев Астрахано-Каспийской военной флотилии красных. В зиму 1918/1919 годов миноносец «Расторопный» находился в ремонте на швартовых у завода Нобель а Астрахани.

Вахтенный журнал э/м «Расторопный» 1919 г.

Род плавания Внутренний в военное время в составе дивизиона э/м Астрахано-Каспийской военной флотилии под начальством мор. в. фл. Михаила Николаевича Попова под командой мор. в. фл. Александра Александровича Перротте.

1 января 1919 г.

1 января 1919 г. Астрахань.

На швартовых у завода Нобель. Производится зимний ремонт

Командовал эскадренным миноносцем «Расторопный» РабочееКрестьянского Красного Флота бывший мичман, моряк военного флота А.А.Перротте.

Даже по стилю и форме заполнения Вахтенного журнала видно, что школа и выучка Российского императорского флота не прошли даром, и Рабоче-Крестьянский Красный Флот держался в 1919 году не на рабочих и крестьянах, а на знаниях, опыте и умении бывших офицеров царского флота, перешедших, по той или иной причине, на службу к большевикам.

Хотя снежные метели временами еще пуржили и снег лежал плотным покровом, но в воздухе Архангельска уже запахло весной… Мичман, а тогда кадет, Георгий Павлович Серков вспоминал:

Афонин Н.Н. «Невки». Эскадренные миноносцы типа «Буйный и его модификации.

«Весной ожидалось формирование речной флотилии. Я решил поступать в класс мотористов при Архангельском флотском полуэкипаже. Но командир полуэкипажа назначил меня вместе с кадетами моей роты Казанским, Кислициным, Пышновым и Былим-Колосовским в класс пулеметчиков. По окончании его был зачислен в пулеметную команду (командир – мичман Садовинский) десантной роты Архангельского флотского полуэкипажа (командир – лейтенант Вейсенгоф)». Архангельская пулеметная школа, готовившая пулеметчиков для всей Северной армии, упоминается и в работе С.Л.Федосеева «Пулеметы Русской армии в бою»:

«Свои подразделения для подготовки пулеметных команд имели и белые армии – на 1919 год можно упомянуть Архангельскую пулеметную школу Северной армии…»

Создание пулеметных школ было связано с тем, что специфика работы пулеметчиков, с одной стороны, и нехватка материальной части и опытных инструкторов с другой, заставляли специально готовить личный состав для укомплектования пулеметных команд. Создавались «команды Кольта», «команды Максима», «команды Виккерса», которые назывались по типу пулемета, обращаться с которым обучали пулеметчиков.

Бои Первой мировой войны показали, что пулемет был «королем» всего поля боя. Гражданская война внесла свои коррективы в использование пулеметов: в ходе ее маневренных операций в наступательных боях станковые пулеметы старались вливать в пехотные цепи, а подвижные пулеметы (на тачанках, подводах) держать в резерве.

В обороне пулеметы часто ставили в первую линию для сдерживания наступления противника фронтальным и перекрестным фланговым огнем. При позиционных операциях пулеметы располагались в основном в первой линии окопов, но ставили их также в глубине обороны на возвышенностях с таким расчетом, что бы обстреливать атакующих фланговым и перекрестным огнем.

Пулеметами вооружались катера и корабли «белых» и «красных» флотилий, воевавших на реках и озерах.

В Северной Армии в 1919 году на вооружении состояли в основном станковые пулеметы «Максим», «Кольт» М1895/1914,

«Шварцлозе» М/07, «Виккерс» и ручные пулеметы «Льюис», «Шош»,

«Гочкис».

В классе пулеметчиков в Архангельской пулеметной школе обучение начинали с изучения устройства пулеметов, действий пулеметной команды по подготовке пулемета к стрельбе, открытию и прекращению огня, видов пулеметного огня и действий пулеметчиков в бою. Кроме этого изучали разборку, сборку и чистку пулемета.

Проводились тренировки по стрельбе из пулеметов на станке Соколова и на треножнике «Виккерс».

Мичман Б.Садовинский, при проведении практических занятий с нижними чинами своей пулеметной команды, считал необходимым на всех повторительных занятиях, еще и еще раз проходить устройство пулеметов и подготовку к стрельбе. Его опыт офицера-воспитателя в Морском корпусе подсказывал ему, что нужно действовать именно так. Отработанные до автоматизма действия пулеметчиков по устранению появившихся задержек стрельбы в боевых условиях, напоминал мичман, спасут не одну жизнь.

– Пулемет «Максим» образца 1910 года, – повторял он, – имеет следующие основные части: ствол, раму с механизмом запирания, барабан, рукоятки и цепочки, замок (затвор) с ударным механизмом, боевую личинку, замочные и подъемные рычаги, спусковую тягу, короб с откидной крышкой, задвижку затыльника, затыльник с рукоятками управления, спусковой рычаг и предохранитель, возвратную пружину с коробкой (кожухом), приемник с механизмом подачи ленты, кожух ствола с пароотводной и гильзоотводной трубкой, наливным и сливным отверстиями, надульник и прицельное приспособление

Командуя пулеметной командой морской десантной роты 4-го Северного стрелкового полка мичман Б.-С.А.Садовинский регулярно проверял знания материальной части пулемета и действия пулеметной прислуги нижними чинами своей команды, особенно молодыми, недавно окончившими пулеметную школу.

Из пулеметной школы в начале февраля 1919 года в его пулеметную команду были назначены кадеты Серков, Казанский, Кислицин, Пышнов и Былим-Колосовский.

Мичман Садовинский называл кадет не иначе как «господа гардемарины», считая, что свою гардемаринскую практику они уже с лихвой отплавали на ледоколах и судах флотилии.

Гардемарин Серков, доложите по номерам состав «Боевой части» пулеметной прислуги.

Прислуга каждого пулемета, господин мичман, состоит из «Боевой части» – собственно расчета пулемета, который составляет унтер-офицер и номера: номер первый – наводчик, номер второй – помощник наводчика, номера третий и пятый – подносчики патронов. На позиции номер первый должен располагаться за пулеметом, номер второй – справа от пулемета для подачи ленты, номера третий и пятый – позади них, а унтер-офицер с биноклем – по обстановке, и если есть еще и дальномерщик, то он должен располагаться по указанию командира. Доклад закончил.