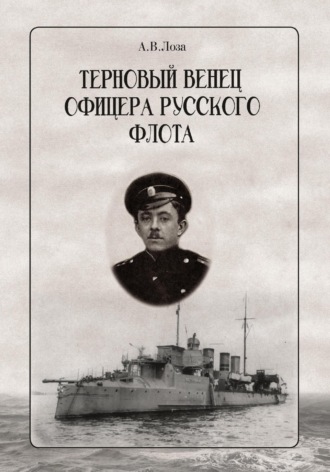

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Без шинели, в одном кителе он выскочил в колодец двора, на снег. В вышине холодно сияли звезды. Знакомые штурманскому взгляду созвездия, созвездия зимы 1917 года, были на местах.

Нет, небо не обрушилось и не опрокинулось! В течение нескольких последующих дней разъяренные, сбившиеся в банды матросы, темные личности-подстрекатели и провокаторы, которых советские историки называли скромно «агитаторы», дезертиры-солдаты, городская чернь и уголовники, выпущенные на свободу амнистией Временного правительства, были хозяевами на военно-морской базе в Гельсингфорсе.

Миноносец «Расторопный» ремонтировался на территории завода «Сокол». И хотя в казарме «Сернес», где жил экипаж, не удалось избежать выступлений горлопанов-провокаторов в матросских шинелях, кровавых расправ над своими офицерами матросы «Расторопного» не допустили. На корабле смутьянов хватало, но у команды не было и мыслей глумиться над своими офицерами. И командир, старший лейтенант А.И.Балас, и мичман Б.А.Садовинский, и мичман Воронин, и инженер-механик Н.Т.Гуляев – все эти офицеры были людьми требовательными к службе, но без издевательской жилки.

Издевательств со стороны офицеров над нижними чинами на миноносцах, да и во всей Минной дивизии, в годы войны вообще не было. Люди и воевали и жили бок о бок, и умирали, если такой была их общая судьба, вместе.

Слава богу, оружие и весь боезапас сданы на склады арсенала,– думал в эти часы мичман Садовинский.

Матросы на «Расторопном» быстро вспомнили, что еще в 1907 году, во время спуска корабля на воду, рабочие судостроительного завода подняли на нем красный флаг. Миноносец «Расторопный» стоился на Невском судостроительном заводе в период после первой русской революции 1905 года, поэтому, когда 9 мая 1907 года миноносец торжественно спускали со стапеля, мастеровые завода подняли на нем красный флаг.

Непостижимым образом на миноносце знали эту историю, и в феврале 1917 года, в разговорах, матросы «Расторопного» гордились тем, что их миноносец первым поднял красный флаг революции, еще 10 лет назад – в 1907 году!

Действительно, в 1907 году газета «Русское слово» за 9 мая писала:

Сегодня на Невском судостроительном заводе были спущены два эскадренных миноносца – «Деятельный» и «Расторопный». При спуске произошел маленький инцидент: рабочие прикрепили к миноносцам красные флаги с соответствующими подписями. Как только начальство заметило «преступные» флаги, они немедленно были сняты.

В экипаже «Расторопного», как и на других кораблях Минной дивизии, был выбран матросский комитет, из самых говорливых, который почти беспрерывно заседал в одной из комнат казармы «Сернес»… 4 марта после 14 ч по кораблям, стоящим в Гельсингфорсе, разнеслась ужасная весть – убит командующий флотом адмирал А.И.Непенин. О.Г.Гончаренко в книге «Последние битвы Императорского флота» пишет:

«4 марта 1917 года во время стихийных матросских выступлений в Гельсингфорсе, последний командующий Флотом Балтийского моря вице-адмирал Андриан Иванович Непенин был арестован по приказу “матросского комитета” за отказ сдать дела без соответствующего приказа Временного правительства. Когда вооруженные матросы под командой какого-то маловыразительного на вид представителя “народной власти” выводили арестованного ими адмирала с территории Военного порта, из толпы грянул выстрел.

Пуля попала Непенину в голову. Конвоиры его на миг остановились, опешив, но потом равнодушно двинулись прочь от лежащего на мостовой адмирала. В одну секунду Балтийский флот оказался обезглавленным».

По другим данным, 4 марта, днем вооруженные матросы сняли командующего флотом А.И.Непенина и его флаг-офицера со штабного судна «Кречет» и под конвоем повели на митинг по случаю приезда в Гельсингфорс членов Временного правительства. На выходе, в воротах Военного порта, вице-адмирал А.И.Непенин был убит выстрелом в спину из толпы. Позднее эту «революционную заслугу» приписал себе бывший унтер-офицер Береговой минной роты Петр Грудачев. В «Анкете моряков-участников революции и Гражданской войны», хранящейся в ЦВММ, он подробно описал, как стрелял в спину командующего вместе с тремя другими матросами. Об этом же П.Грудачев писал и в своих мемуарах «Багряным путем Гражданской».

Убийца вице-адмирала А.И.Непенина не знал, конечно, что накануне, на совещании штаба Андриан Иванович, по словам очевидца, пророчески произнес: «Если так пойдет дальше, флот в море не выйдет. Сейчас, потому что нас держит лед, а завтра – потому что нас всех перебьют».

Об обстоятельствах этого чудовищного убийства капитан 2 ранга Г.К.Граф писал следующее: «В 3 часа дня разнеслась весть, что в 1 час 20 минут в воротах Свеаборгского порта предательски, в спину, убит шедший на Вокзальную площадь командующий флотом вице-адмирал А.И.Непенин. Убийство адмирала Непенина произошло при следующих обстоятельствах: адмирал Непенин в сопровождении своего флаг-офицера лейтенанта П.И.Тирбаха сошел на берег. Едва только адмирал стал выходить из ворот порта, сзади него раздался выстрел. То убийца в матросской форме совершил свое злое дело. Адмирал упал, но и тогда в него было сделано еще несколько выстрелов из винтовок и револьверов. Флаг-офицер в момент первого выстрела был насильно оттащен своими матросами-доброжелателями в сторону и этим спасен. Этот случай определенно показывает, что тут преследовалась цель убить именно адмирала Непенина, вне связи с убийствами офицеров вообще».

Сохранились свидетельства лейтенанта Таранцева, жившего в тот период в Гельсингфорсе на улице, ведущей от порта в город. Эта улица построена в два уровня, из которых верхний расположен на 5—6 м выше нижнего. Около половины первого к нему вбежал вестовой и закричал: «Ваше благородие, там внизу, на улице убивают командующего флотом!». Лейтенант Таранцев бросился вниз, и глазам его предстала следующая картина: «Группа людей стояла у перил улицы и смотрела вниз, где на снегу, лицом вверх лежал адмирал Непенин, а стоявшая от него в 10 шагах группа матросов стреляля в него из наганов. Увидев стоящую над ними и глядящую на происходящее публику, один из матросов направил на них наган и закричал: “Расходитесь, а то будем по вас стрелять!”. Люди шарахнулись от них… Тело адмирала пролежало в снегу до трех часов дня, когда к месту убийства подъехал грузовик. Соскочившие с него матросы бросили тело на платформу и увезли в покойницкую Клинической больницы Гельсингфорского Университета, куда свозились трупы всех убитых офицеров».

Не только офицеры флота – очевидцы этих кровавых дней, документально засвидетельствовали все происходящее в Гельсингфорсе. Об этом свои воспоминания оставили и матросы, пришедшие во власть благодаря февральским событиям 1917 года. Так, дослужившийся в советское время до должности коменданта Московского Кремля матрос с крейсера «Диана» П.Д.Мальков в «Записках коменданта Московского Кремля» о событиях февраля 1917 года в Гельсингфорсе, пишет следующее:

«…В конце февраля 1917 года по боевым кораблям, сосредоточившимся в Гельсингфорсе, поползли слухи о революционных выступлениях питерских рабочих и солдат, о волнениях в Кронштадте, в Ревеле. …Толчком к взрыву послужил приказ командующего флотом Балтийского моря адмирала Непенина, в котором сообщалось об отречении Николая II от престола и переходе власти в руки Временного комитета Государственной думы. Ненавистный адмирал заявлял, что в Ревеле, мол, начались беспорядки, но он, командующий, “со всем вверенным ему флотом откровенно примыкает к Временному правительству” и в Гельсингфорсе не допустит никакого нарушения порядка, никаких демонстраций и манифестаций. Приказ Непенина зачитали на кораблях 3 марта, и в тот же вечер поднялся весь флот, стоявший в Гельсингфорсе.

Застрельщиками выступили матросы “Андрея Первозванного”. Поздним вечером на клотике броненосца ярко засияла красная лампа. Восставший корабль просемафорил всей эскадре: “Расправляйтесь с неугодными офицерами. У нас офицеры арестованы”. 4 марта утром “Андрей Первозванный” поднял сигнал: “Выслать по два делегата от каждого судна на берег”

. Это было первое собрание делегатов всех судов. На собрании был создан Совет депутатов. В тот же день на судах были избраны судовые комитеты. Делегаты с судов рассказывали на собрании о зверствах отдельных офицеров, ярых приверженцев самодержавия, об издевательствах которые они чинили над матросами. Наиболее злостные из них по приговору команд были расстреляны. Приговор привели в исполнение прямо на льду, возле транспорта “Рига”. С “Дианы” были расстреляны двое: старший офицер и старший штурман, сущие изверги, яростно ненавидимые всей командой».

Прервем столь гладкие, без подробностей, воспоминания матроса П.Малькова с крейсера «Диана». Видимо, за прошедшие годы подробности стерлись у него в памяти, и предоставим слово еще одному очевидцу: «В тот же вечер начала вести себя крайне вызывающе команда на крейсере “Диана”… Старший офицер капитан 2 ранга Б.Н.Рыбкин и штурман были арестованы. К вечеру они узнали, что их якобы решено отвести на гауптвахту и потом судить… С караулом в три или четыре человека их вывели на лед, и повели по направлению к городу.

…Конвой по отношению к ним вел себя очень грубо. Когда их группа уже была на порядочном расстоянии от корабля, они увидели, что им навстречу идут несколько человек в матросской форме и зимних шапках без ленточек, вооруженные винтовками. Поравнявшись с арестованными офицерами, они прогнали конвой, а сами в упор дали несколько залпов по несчастным офицерам. Те сейчас же упали, обливаясь кровью, так как в них попало сразу по нескольку пуль. Штурман, хотя и был ранен, но не сразу потерял сознание. Он видел, как убийцы подошли к капитану 2 ранга Рыбкину. Тот лежал без движения, но еще хрипел; тогда они стали его добивать прикладами и еще несколько раз в него выстрелили. Только убедившись окончательно, что он мертв, подошли к штурману. Тот притворился мертвым, и они несколько раз ударив его прикладами, ушли».

Матрос П.Мальков не мог знать, что расстрелянный штурман с крейсера «Диана» выжил. Этой же ночью его случайно обнаружил финский мальчик, оттащил в сторону от протоптанной дороги, побежал за извозчиком и на санях привез в частную лечебницу в Гельсингфорс. Через месяц, несмотря на три сквозных пулевых ранения, штурман поправился и смог уехать из Финляндии за границу.

Его воспоминания и записал капитан 2 ранга Г.К.Граф, и впоследствие издал их. Как видим, никакого суда и следствия над офицерами не было. Люди-звери в матросской форме просто убили офицеров и все.

Но вернемся к воспоминаниям матроса с крейсера «Диана» П.Малькова. Далее он пишет: «Лютой ненавистью ненавидели матросы своего командующего флотом адмирала Непенина, прославившегося своей жестокостью и бесчеловечным отношением с матросами».

Когда же успел прославиться своей жестокостью и бесчеловечным отношением к матросам адмирал А.И.Непенин, если командующим флотом он был назначен всего за пять месяцев до февральских событий, в сентябре 1916 года. Тысячи матросов его просто в глаза не видели, что бы ненавидеть лютой ненавистью. Они просто не успели. А.И.Непенин – тот самый адмирал, который распорядился организовывать катки, матросские лыжные и хоккейные команды, открывать на кораблях библиотеки и кинозалы для нижних чинов. Питание матросов при нем было куда лучше, чем в армии или у мастеровых Петрограда.

Лукавит матрос с «Дианы» П.Мальков, насчет лютой ненависти матросов, лукавит – для оправдания убийства.

Далее он пишет: «Когда утром 4 марта Непенин отправился в сопровождении своего флаг-офицера лейтенанта Бенклевского в город, на берегу их встретила толпа матросов и портовых рабочих. Из толпы загремел выстрел, и ненавистный адмирал рухнул на лед».

Бывший матрос Балтийского флота не стесняясь, а может быть до конца не понимая или делая вид, что не понимает, признается в своей книге, что без суда и следствия, по прихоти команд, в Гельсингфорсе, во время войны с Германией, в собственной главной базе флота, в 1917 году расстреливались русские офицеры и адмиралы.

В официальном документе – Флагманском Историческом журнале Минной дивизии Балтийского моря, хранящемся в РГАВМФ, за 4 марта 1917 года, сделана следующая запись:

Гельсингфорс 4 марта, суббота.

13 час. 40 мин. Убит Комфлота, вице-адмирал Андриан Иванович Непенин.

Лейтенант Римский-Корсаков

Балтийский флот за два дня кровавой бойни 3—4 марта 1917 года потерял офицеров и адмиралов больше чем во всех морских сражениях Великой войны.

В кровавой вакханалии этих дней мичману Б.Садовинскому повезло, он уцелел.

– Бог миловал, – думал он, целуя образок, подаренный ему Ириной. В эти дни офицеров в Гельсингфорсе избивали сотнями… На мичмана Садовинского напали на окраине недалеко от завода. Темнело. Заводской сторож открыл ему калитку, мичман вышел из проходной завода, свернул на узкую боковой улочку и пошел по ней… Набросились подло, толпой… Крепкий, с юности занимающийся боксом, за все годы службы, ни разу не поднявший руку на матроса, Бруно дал сильнейший отпор, но нападающих было много. Тяжелая матросская бляха, с изображением двухглавого орла и двух скрещенных якорей, просвистела у него над ухом, и мичман понял: удар в висок, и с ним будет все кончено.

Случилось то, что крайне редко бывало в предыдущей жизни Садовинского. Глаза его стали белые от бешенства, ненависти и злобы. Что-то невидимое толкнуло его в спину, подняло с колен, оторвало от растоптанного грязного снега, вызвав прилив сил, вложенных в бешеный удар, сваливший с ног самого здоровенного из нападавших клешников.

Увидев, а скорее почувствовав бешенство мичмана, кто-то из матросиков завизжал:

Да черт с ним, с сумасшедшим! Позже добьем! Мало мы их побили вчерась! – И матросы разбежались…

Возвращаться в завод на корабль мичман не стал. Стерев кровь с лица и с костяшек пальцев снегом, засунув кровоточившие руки в карманы шинели, Бруно побрел к Ирине, огибая скопления мастеровых, матросов, каких-то личностей, сбивавшихся в кучи и толпы, на улицах Гельсингфорса.

Что с тобой? – воскликнула Ирина, увидев разбитые в кровь лицо и руки Бруно, как только он переступил порог квартиры.

Идем, я промою и перевяжу, – заволновалась она. Бруно не стал сопротивляться…

Бунтовали матросы не только на кораблях, но и в береговых крепостях. 5 марта 1917 года взбунтовавшиеся матросы расстреляли коменданта Свеаборгской крепости генерал-лейтенанта по Адмиралтейству Вениамина Николаевича Протопопова. Как пишет очевидец:

«5 марта, на территории военного порта в Свеаборге был убит командир порта генерал-лейтенант флота В.Н.Протопопов – и тоже выстрелом в спину. А заодно – и оказавшийся рядом поручик корпуса корабельных инженеров Л.Г.Кириллов».

Отец Ирины, офицер-артиллерист, служивший в Свеаборге, пропал без вести во время разгула распоясавшейся черни и матросов в Свеаборгской крепости. Скорее всего, он погиб, а тело его восставшие матросы сбросили под лед…

От этого известия Ирина была в шоке. Мать ее находилась в Петрограде и, еще не знала о случившемся.

Это убьет ее, – твердила Ирина, – Это убьет ее!… В тяжком горе и трауре Ирина покинула Гельсингфорс и уехала к матери в Петроград.

В один из дней конца ноября, я стоял на открытой палубе парома, шедшего от пирса Торговой площади Хельсинки в крепость Свеаборг. Дул сильный северо-западный ветер, шел дождь вперемешку со снегом, заряд за зарядом. Море цвета свинца сливалось с таким же небом, и, казалось, скалистые острова висят в этой мгле между небом и водой. Острова, на которых расположена крепость Свеаборг, имеют еще одно название – «Волчьи шхеры». Вот в «Волчьих шхерах», на неприступных скалах и возникла в XVIII веке эта крепость.

В Первую мировую войну крепость Свеаборг входила в состав флангово-шхерной позиции крепости Петра Великого и использовалась как база русского минного флота. Здесь располагались доки, арсеналы, матросская школа, флотские казармы, военные склады. К 1917 году население островов насчитывало до 1500 человек, не считая гарнизона крепости.

Ступив на гранитные плиты Свеаборга, и пройдя через арку в средней части длинного одноэтажного здания, строгой «гарнизонной» архитектуры, сразу попадаешь на русскую улицу, которая напоминает о «русском времени» Свеаборга. Деревянный квартал с купеческими домами и домами, где жили семейные офицеры. Деревянные дома выкрашены в разные цвета. Рядом с «Синим домом» до сих пор стоит «Малинник» – так назывался дом, где находились квартиры молодых холостых офицеров. Вот здесь, на этих патриархальных улицах Свеаборга, и происходили трагические события «революции» февраля— апреля 1917 года, вызвавшие бунт матросов, убийства ими своих же офицеров…

Неожиданно, из-за сетки дождя со снегом, вынырнул строй матросов в черных бушлатах, брюках-клеш и черных бескозырках, и мне, на мгновение, показалось, что это матросы, того, недоброй памяти,

1917 года. Строй приблизился и стало ясно, что это финские моряки из Морской академии спешат строем на паром, в увольнение в Хельсинки. Морская форма действительно очень похожа. Даже маленькие бескозырки, без пружин, напоминают балтийскую моду начала прошлого века. Наваждение исчезло. Это вновь морских судеб таинственная вязь связала место, людей и события….

Видя, зная, что творилось и творится в Гельсингфорсе, в Свеаборге в эти «революционные дни» – кровавая бойня, предательство, подлость – мичман Бруно Садовинской тяжело, всем сердцем, переживал случившееся:

Откуда в матросах эта жажда не только физического, но и морального унижения офицеров? Откуда в них эта разнузданность, садистская изобретательность не только в телесных, но в нравственных пытках, которым они подвергали арестованных офицеров.

Он чувствовал: матросы ходили как в угаре, большинство из них совершенно не понимало смысла происходящего…

Вся психология матросов в этой революционной вакханалии, – пытался рассуждать мичман Садовинский, – была какой-то варварской, ничего кроме стремления разрушить, ничего кроме стремления удовлетворить свои животные инстинкты.

В душе Бруно кипели и бушевали страсти, проходящие все ступени бешенства, негодования, чувства мести и звериной тоски. Хотелось выть! Выть от собственного бессилия, от осознания того, что всему свершившемуся нет оправдания…

Служить на флоте он будет, но никогда, никогда он не подаст руки матросу, – понимал Бруно – Все! Между ними легла смертельная, обагренная кровью погибших офицеров, пропасть.

И еще он думал, а вернее пророчески чувствовал: «Революция заслонила от него будущее, и его, и Ирины. Надвигается тьма!».

Была ли в действительности эта любовь, так внезапно нахлынувшая на двух молодых людей далекой весной 1916 года? Любовь, сопровождавшаяся грохотом корабельных орудий, воем германских авиабомб и молчаливым холодом, напичканных минами, балтийских глубин. Любовь под липами прекрасной Эспланады. Хочется верить: да, была!

Эти двое людей никогда больше не встретятся. Как сложилась судьба Ирины неизвестно. А кавалер ордена Святой Анны 4-й степени

«За храбрость», лейтенант Бруно-Станислав Адольфович Садовинский будет расстрелян в феврале 1920 года «альбатросами революции» в городишке Медвежья Гора, что на железной дороге, ведущей на Север, к Кольскому заливу в Романов-на-Мурмане.

Но они ничего не знают о своей будущей судьбе. Для них жизнь продолжается.

В РГАВМФ сохранился документ: «Список офицеров и чиновников, выбывших (курсив мой. – А.Л.) в связи с переворотом». По данным этого списка, в первые дни марта в Гельсингфорсе было убито 39 офицеров, ранено шесть, без вести пропало шесть. Четверо офицеров покончили с собой.

Как легко и беззаботно написано – выбыли, словно офицеры выбыли в отпуск или на заслуженную пенсию. Люди были подло застрелены в спину, зверски подняты на штыки или, еще полуживыми, сброшены под лед, а в списке – выбыли! В этом вся низость и подлость того, что происходило в Гельсингфорсе, да и, как потом выяснилось, во многих других приморских городах России, в феврале 1917 года. Среди погибших чинов Балтийского флота было три адмирала и генерал флота, офицеры флота, офицеры-механики, офицеры-кораблестроители, кондукторы, флотский врач и капитан военного транспорта. Все эти офицеры достойны того, что бы их помнили потомки.

Спустя несколько дней, после страшных и кровавых событий 3 – 5 марта, Гельсингфорс все еще находился под властью распоясавшихся матросов и городской черни, и в любой момент можно было ожидать новых вспышек насилия и убийств.

Позже, офицерам в Гельсингфорсе, стало известно, что «революционные» события произошли, как по команде, и в других базах Балтийского флота: в Ревеле и, особенно кровавые, в Кронштадте.

В Ревеле зимовала часть миноносцев Минной дивизии, Дивизия подводных лодок и 1-я бригада крейсеров. Это были боевые корабли, много плававшие в войну и часто бывавшие в тяжелых боевых столкновениях с германским флотом. Их матросы, под германскими снарядами и бомбами, в боях, научились понимать и ценить своих офицеров. Поэтому на кораблях, базировавшихся в Моонзунде, крупных беспорядков не было и не произошло ни одного убийства офицеров.

Спокойный ход февральских событий 1917 года на кораблях, базирующихся в Ревеле, подтверждает и сохранившееся в РГАВФМ служебное письмо от 9 марта 1917 года капитана 1 ранга М.Алеамбарова своему начальнику дивизиона капитану 1 ранга А.В.Развозову. В нем М.Алеамбаров писал:

Дорогой Александр Владимирович.

…пишу тебе возможно подробно обо всем. 6го марта команды 3-х моих миноносцев передали через офицеров, что они просят меня уйти с дивизиона… Получив это заявление, я собрал все команды для переговоров с ними и выявления, что, в сущности, за время моего пребывания на дивизионе, команда ставит мне в вину лишь такие вещи, как, например, стрижка волос под машинку, пользование вельботом, а не моторкой и т.п. В конце концов, ничего определенного, формулированного нет. В то же время говорилось, что я был чрезмерно строгий старший офицер, также заведующий отрядом новобранцев. После моего с ними разговора они кончили тем, что просили меня остаться, целовались со мной, кричали много раз «Ура», я не выдержал и даже расплакался (уже не описать того, как было выстрадано их новое решение).

Отдавая себе отчет, что перемена их взглядов не прочна, что она явилась под влиянием минуты, и всегда может от каждого неосторожного слова, вновь измениться, я решил подать тот рапорт, который посылаю одновременно с этим письмом. …В результате всего произошедшего, у меня явилось твердое убеждение в том, что оставаться на дивизионе я не могу. …Все это мне тяжело до крайности. Нервы получили сильный удар. Мне тяжело уходить, но опять повторяю – это необходимо. Кроме меня заявлены протесты против Ронненкампфа и Рюмина. Первому не доверяют из-за его фамилии, а о втором говорят: «Какой же ты командир». Ронненкампф пока лежит больной в клинике, а Рюмин подаст рапорт об отчислении. …Вот грустная исповедь…

Искренне преданный М.Алеамбаров

Из самого тона письма и из претензий матросов к капитану 1 ранга М.Алеамбарову, в общем-то бытовых, которые на службе всегда возможны, чувствуется, что провокационная «агитация», в это время, еще не разложила души матросов, еще не разбудила в них низких инстинктов развала и разрушения, и в их ряды еще не проникли наемные убийцы. Флотские офицеры, в большинстве своем, болезненно и тяжело переживали возникшее к ним недоверие своих матросов. Но трещина между мостиком и «низами» все равно уже пролегла.

То, что на боевых кораблях, находящихся на передовых позициях, а не в тыловых базах, таких как Кронштадт или Гельсингфорс, было достаточно спокойное отношение команд к произошедшим в стране событиям, подтверждало мысли мичмана Садовинского о существовании заговора.

Он рассуждал так: во фронтовых условиях передовых флотских пунктов базирования, невозможно было свободно существовать агентурам (неважно – английской или германской) и действовать по разложению команд, да и «агитаторы», то есть наемные убийцы, не могли безнаказанно туда проникнуть. Еще шла война, но Балтийский флот был обезглавлен и понес такие потери командного состава, которых не случалось ни в одном морском сражении русского флота. Для многих офицеров флота, и для мичмана Б.Садовинского в том числе, было совершенно очевидно, что все эти чудовищные эксцессы и преступления были вызваны искусственно, под влиянием агитации и провокаций среди матросов, подосланными наемными убийцами, а не были результатом плохого отношения офицеров к своим подчиненным. В Гельсингфорсе циркулировали слухи, что убийства осуществлялись по спискам, в которых были помещены все командиры, старшие офицеры и старшие специалисты.

Мичман А.А.Завьялов в своих «Воспоминаниях 1910—1917 г.г.» по поводу «списков» пишет следующее:

«По моем возвращении в Гельсингфорс мне неоднократно приходилось слышать про существование каких-то списков специалистов подлежащих уничтожению. Я серьезно к таким разговорам не относился, т. к. считал, что своя команда своих специалистов уничтожать не будет, а на берегу специалисты ничем от других офицеров не отличаются. Но я считаю весьма вероятным, что какая-то группа финляндских активистов приняла участие в убийствах офицеров, проведя это с большой осторожностью. Было убито несколько морских и сухопутных офицеров при совершенно непонятных обстоятельствах. Некоторые из убитых были уважаемы и даже любимы своими подчиненными».

В эти страшные, опасные и трудные для офицеров времена, они, офицеры, находились фактически вне закона; кто угодно мог безнаказанно убить офицера. Думая об этом, переживая это, обсуждая произошедшие трагические события, в своем офицерском, товарищеском кругу: с командиром, с мичманом Ворониным, с инженер-механиком Гуляевым, с офицерами других кораблей, Бруно Садовинский приходил к мысли, которая позже стала его твердым убеждением: эксцессы не явились результатом взрыва со стороны матросских масс против командного состава, оказывавшего, якобы сопротивление революции. Эти эксцессы не были и следствием озлобленности масс, вызванными слишком строгой дисциплиной и несправедливостями со стороны командного состава, своего рода местью. На флоте, конечно, существовала дисциплина, но она была значительно легче, чем в армии, и сам командный состав флота был в своем отношении к матросам весьма либеральным. Кроме того, понимал Б.Садовинский, большинство убитых офицеров «мордобойцами» не были, и убиты они были не своей командой. Среди них было много начальников, весьма популярных среди своих подчиненных. И еще, убийцам не удалось перебить все офицерство, по обстоятельствам от них не зависящим, в большинстве случаев – вследствие сопротивления оказанного им со стороны непосредственных подчиненных, убиваемых ими офицеров. Анализируя события произошедшего на Балтийском флоте переворота, мичман А.А.Завьялов в своих «Воспоминаниях 1910—1917 г.г.» писал следующее: « Я не был в Гельсингфорсе во время переворота в ночь на 4 марта (1917), но мне представляется, что начальство, как штаба командующего, так и других штабов, признавая революцию, не представляло себе, как и в чем должен быть организован переход к новому режиму. И этим оно поставило младший командный состав в безвыходное положение. В результате случился бунт, который вполне можно было избежать вообще, или подавить, т.к. большинство матросов все-таки оставалось верным долгу и только в пьяном виде некоторые решались помогать бунтовщикам».

Далее Завьялов пишет: «Убийство командующего флотом представляется мне несколько загадочным, так как оно было явно организовано… Очень странно, что штаб командующего не принял никаких предохранительных мер».

Таким образом, эти убийства не были случайными явлениями,– приходил к пониманию всего случившегося мичман Садовинский. – Это была кем-то хорошо организованная, оплаченная, преднамеренная диверсия по уничтожению офицеров, с целью нарушить боеспособность Балтийского флота, потому что именно офицерский состав был той силой, которой держался русский флот во время этой войны.

Все это было продолжением войны, – понимал он, – только другими методами. Но кем это было организовано? – Бруно вспомнил свои недавние рассуждения о роли Англии, в случае победы России в этой войне. Многое из того, о чем он тогда думал, получило в последующем свое документальное подтверждение.

Об английском следе в истории февральской революции, в книге

«Гибель Императорской России», изданной в 1923 году генерал П.Г.Курлов – исполнявший обязанности товарища (заместителя) министра внутренних дел России в 1916 —начале 1917 года, пишет: «Опасность общего положения усиливалась тем, что розыскные органы ежедневно (курсив мой. – А.Л.) отмечали сношения лидера кадетской партии Милюкова с английским посольством». После этих слов П.Г.Курлов делает ссылку: «К счастью документы, относящиеся до этого вопроса, сохранены моими подчиненными от революционеров, и я надеюсь, что буду иметь возможность опубликовать их при втором издании этой книги».

П.Г.Курлов упоминает того самого П.Н.Милюкова, который вошел в состав Временного комитета Государственной Думы, а затем в состав Временного Правительства. Именно Великобритания в дни Февральской революции, еще до отречения царя, во время войны, изменив своему союзническому долгу, 1 марта 1917 года официально заявила через своих послов, что «вступает в деловые сношения с Временным Исполнительным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России». Чуть позже, британский премьер-министр Ллойд Джордж, приветствуя в британском парламенте свержение Николая II, открыто признавал: «Британское правительство уверено, что эти события начинают собою новую эпоху в истории мира, являясь первой победой принципов, из-за которых нами была начата война».

Русские офицеры не забыли и не простили убийства своих товарищей. Но русское общество, новая революционная власть России не осудила и не потребовала расследования этих ужасных злодеяний. Никто не был наказан за убийства офицеров!

Временное Правительство не только не завело следствия, но, более того, военно-морской министр этого правительства А.И.Гучков, санкционировал награждение Георгиевским крестом унтер-офицера Волынского полка Т.Кирпичников за то, что он первым в феврале 1917 года, в Петрограде, убил своего безоружного батальонного командира!

Но не только награды давались за убийства своих офицеров. Давались и деньги. «Очевидцы тех событий, в том числе и в матросской среде, отмечали, что у некоторых матросов-убийц появлялись откуда-то деньги. Рассказывали, что убийца адмирала Непенина хвастался перед товарищами, что за свое дело получил 25 тысяч. Из какой кассы они были выданы? Этот вопрос остался без ответа» – пишет офицер русского флота Б.Бьеркелунд в своих воспоминаниях «Первые дни революции в Балтийском флоте», напечатанных в «Военной Были» (№ 107) в ноябре 1970 года.