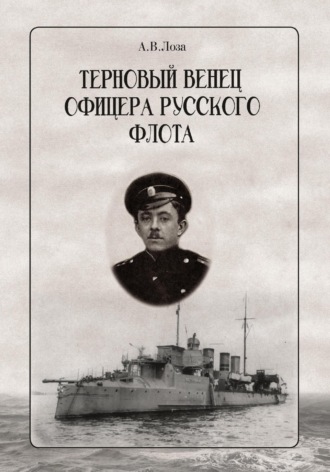

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

И я задерживаю свой взгляд на той же бронзовой табличке иконы Целителя Пантелеймона – «Сия икона сооружена усердием команды Гвардейского экипажа крейсера 1-го ранга “Рында” и привезена и освящена с Святой Афонской горы по окончании дальнего плавания в 1896 годе». Круг истории замкнулся.

Весной и летом 1918 года жизнь в Петрограде почти замерла. А.Иконников-Галицкий в «Хронике петербургских преступлений» писал об этом следующее:

«Великое народное бедствие явилось на опустевшие улицы Петрограда прозаично и обыденно: очереди за пайками, нетопленные жилища, толпы мешочников на вокзалах.

Городских жителей обуял смертный страх: не получить четвертушку хлеба и ржавую селедку по карточке. Главный враг – платяная вошь – распространитель сыпного тифа. Самые массовые преступления – подделка продовольственных карточек и подпольная торговля самогоном и спиртом, и чтобы забыться обо всех бедствиях – кокаин, морфий, гашиш».

Промышленное производство в Петрограде упало почти до нуля. По данным А.Иконникова-Галицкого продовольственные карточки в июне 1918 года в Петрограде отоваривались следующим образом:

«на месяц по жировому купону 1/ фунта масла, по мясному купону

1 фунт солонины и, по так называемому свободному купону – 1 селедка; хлебная норма – от 1/фунта до 1/фунта в день… При этом принудительному изъятию у населения подлежали все запасы, превышающие норму, а именно: хлеб, мучные изделия и мука, остатки мукомольного производства (пыль, сметки) – более 10 фунтов; мясо всех видов, солонина, сало – более 3 фунтов; жиры, масло коровье и растительное – более 2 фунтов; сахар во всех видах, крупы, молоко, чай, жировые суррогаты – более 20 фунтов; также сено, овес, комбикорма…».

В одном из своих писем из голодного Петрограда, бывший офицер флота подводник А.П.Бахтин рассказывал о катастрофическом положении в городе: «…В Петрограде сейчас вместо хлеба дают овес. Кошка стоит 17 руб. за фунт, а собачье мясо – 5 руб. за фунт».

О гибели красного Питера гневно писала Зинаида Гиппиус: «Не бывало в истории. Все аналоги – пустое. Громадный город – самоубийца. Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела… Если ночью горит электричество – значит, в этом районе обыск… Платят ровно столько, что бы умереть с голоду медленно, а не быстро…».

Антинародная политика большевиков привела к тому, что население Петрограда, составлявшее перед революцией 2 миллиона 500 тысяч человек, к концу 1920 года сократилось до 722 тысяч жителей, то есть за время революции, разрухи, голода, «красного террора» и Гражданской войны население Северной столицы сократилось более чем на 1 миллион 700 тысяч человек. Да, дорогую цену заплатил СанктПетербург —Петроград, что бы именоваться Ленинградом!

Но и советский Ленинград, не избегнул кошмарной участи красного Петрограда. Огромный город жутко умирал лютой блокадной зимой 1942 года. Сохранилось письмо от 18 февраля 1942 года бывшего мичмана русского флота Бориса Александровича Пышнова, старшего брата кадета Александра Пышнова, воевавшего на Севере в 1919 году в пулеметной команде Б.Садовинского. Борис Александрович Пышнов писал о страшном голоде в Ленинграде:

«Одно время еда составляла 125 граммов хлеба и немного воды или талого снега… столовые не действуют, а если есть, то только мутная вода с солью, но это счастливцам. Водопровод не работает, свету нет, трамвай стоит, в квартирах мороз, канализации нет…

Детей на улицах нет, ибо их не выпускают. Они исчезают, а их судьба тогда – судьба Гульки (его сварили и съели)… Если… ты упадешь, хотя бы у порога своего дома… тебя не только не поднимут, но даже не оглянутся: нет сил. Упавший – это верный покойник».

20 июня 1918 года в Петрограде был убит комиссар по делам печати, пропаганды и агитации В.Володарский. «Черный» гардемарин П.Репин писал об этом в своем дневнике: «Петроград вымирает от расстрелов и от голода, и об этом даже не дают свободно говорить – как раз на первое мая позакрывали все несоветские газеты: де, они воры – крадут народное спокойствие, сея ложь и панику. Страшная, жуткая публика обосновалась в Смольном и в Совдепах. Стоило ли удивляться тому, что в июне некий отчаянный безумец застрелил наркома печати Володарского – чем навлек еще большие бедствия на интеллигенцию, бывших офицеров, священнослужителей и прочих “недорезанных буржуев”…

Настоящая фамилия Володарского была Гольдштейн. Молодой человек ничем особенным не успел проявить себя. Он не был самостоятельным политическим лидером, не обладал реальной властью. Но именно после гибели Володарского большевистские власти объявили о начале массового террора. 26 июня 1918 года, еще до Постановления Совета Народных Комиссаров о «красном терроре», В.И.Ленин шлет телеграмму вождю петроградских большевиков Г.М.Зиновьеву:

Только что сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не лично вы, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс…

Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример которого решает.

Накануне этих событий, 14 июля 1918 года в газете «Правда» писалось о необходимости истреблять всех «гадов и паразитов». Газета писала: «Поп, офицер, банкир, фабрикант, монах, купеческий сынок – все равно. Никакой пощады».

В.И.Ленин сам пугал соратников по Центральному Комитету партии:

Я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦеКа не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы…

Большевики, с приходом к власти осенью прошлого года, сразу столкнулись с массовым сопротивлением служащих различных государственных учреждений и организаций и их нежеланием служить новым властям. Не проявили желания служить в большевистском Красном флоте и большинство молодых морских офицеров.

Этому стойкому нежеланию людей сотрудничать с новой властью, большевики быстро нашли подходящее определение – саботаж.

7 декабря 1917 года Ф.Э.Дзержинский подал в Совет Народных Комиссаров записку с предложением создать Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с саботажем (ВЧК). В этой записке он писал:

«Мы должны принять сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу формы революционной юстиции; юстиция нам сейчас не к лицу.

У нас не должно быть долгих разговоров!… Я предлагаю, я требую одного – организации революционной расправы над деятелями контрреволюции».

Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров Всероссийская Чрезвычайная Комиссия «ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения» саботажа.

Первоначально арсенал карательных средств ВЧК был следующий: лишение продуктовых карточек;

высылка за пределы Советской республики; конфискация имущества;

публикация фамилии в списках «врагов народа».

Перечень карательных мер для органа, ведущего только расследование небывалый, а лишение человека продуктовых карточек в Петрограде голодной зимой 1918 года, фактически вело к его смерти.

Петроградская ЧК была образована в дни отъезда Советского правительства из Петрограда в Москву 10—13 марта 1918 года. ВЧК во главе с Ф.Э.Дзержинским убыла в след за правительством в Москву, а в Петрограде ПетроЧК возглавил Моисей Урицкий.

Фактически начатый сразу после захвата большевиками власти и организации ВЧК, чекистский террор всей своей силой обрушился, прежде всего, на офицеров.

«Расстрельные» телеграммы рассылаемые руководителем большевиков В.И.Лениным (В.И.Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 50) по городам России напрямую свидетельствуют об этом.

Телеграмма от 9 августа 1918 года в Нижний Новгород:

Г.В.Федорову. В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять… бывших офицеров и т.п. Надо действовать вовсю: массовые обыски, расстрелы за хранение оружия, массовый вывоз… ненадежных…

Телеграмма от 9 августа 1918 года в Вологду:

Вологда. Метелеву. Необходимо оставаться в Вологде и напрячь все силы для немедленной, беспощадной расправы с белогвардейством, явно готовящим измену в Вологде.

Телеграмма от того же числа в Пензу:

Пензенскому Губисполкому. Необходимо провести беспощадн’ ый массовый террор против попов, кулаков, белогвардейцев.

Телеграмма в Саратов от 22 августа 1918 года:

22.08. Саратов. Пайкесу. Советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты.

Позже, после официального объявления большевиками «красного террора», в приказе Наркомата внутренних дел, разосланном телеграфом по всем губерниям, говорилось: «Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников.

При малейших попытках сопротивления или движения в бе’логвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные Губисполкомы должны проявить в этом направлении особую инициативу. Все означенные меры должны быть проведены незамедлительно».

А в циркулярном письме ВЧК от 17 декабря 1918 года, предписывавшем взять на учет все «буржуазное население», могущее быть заложниками, видное место занимали офицеры и их семьи.

Причем уничтожению офицеров большевиками придавалось большее значение, чем даже их использованию в целях сохранения своей собственной власти. Когда отвечавший за комплектование армии Л.Д.Троцкий в октябре 1918 года потребовал освободить всех офицеров, арестованных в качестве заложников, Центральный Комитет большевиков 25 октября отверг это требование.

Хотя террор был официально объявлен большевиками 2 сентября 1918 года, массовые расстрелы начались еще раньше. В газетах того времени очень мало сообщений, где встречались бы прямые указания на расстрелы офицеров. Абсолютное большинство газет не называли состав расстрелянных, а только писали общую цифру и общую характеристику расстрелянных, типа: «заложники», «буржуи», «контрреволюционеры», «враги пролетариата».

В это время офицеры составляли среди расстрелянных больший процент, чем в дальнейшем, ибо их арестовывали и расстреливали в первую очередь. Передовая статья газеты «Известия ВЦИК» откровенно и с гордостью писала об этом:

Со всех концов поступают сообщения о массовых арестах и расстрелах. У нас нет списка всех расстрелянных с обозначением их социального положения, чтобы составить точную статистику в этом отношении, но по тем отдельным, случайным и далеко не полным спискам, которые до нас доходят, расстреливаются преимущественно бывшие офицеры…

Представители буржуазии в штатском платье встречаются лишь в виде исключения.

В своей работе «Красный террор» историк С.П.Мельгунов пишет:

«В Петрограде с объявлением “красного террора” 2 сентября 1918 г. по официальному сообщению было расстреляно 512 человек, почти все они были офицерами. Но в это число не вошли те сотни офицеров, которых расстреляли в Кронштадте (400) и Петрограде по воле местных советов и с учетом которых число казненных достигает 1300 человек».

В этой же работе С.П.Мельгунов приводит сообщение английского священника Ломбарда лорду Керзону о положении в Петрограде:

«В последних числах августа две барки, наполненные офицерами, потоплены и трупы их были выброшены в имении одного из моих друзей, расположенном на Финском заливе; многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой».

Очевидцы этих событий вспоминали, что по кораблям Балтийского флота ходили агенты ЧК и по указанию команды выбирали офицеров, которых уводили на расстрел. Один из уцелевших офицеров позже писал:

«Когда утром я поднялся на мостик – я увидел страшное зрелище. Откуда-то возвращалась толпа матросов, несших предметы офицерской одежды и сапоги. Некоторые из них были залиты кровью. Одежду расстрелянных в минувшую ночь офицеров несли на продажу».

Маховик «Красного террора» набирал обороты по всей стране, унося тысячи и тысячи человеческих жизней…

В.Е.Шамбаров в исследовании, посвященном Белому движению

«Белогвардейщина» пишет о том, что Революция и Гражданская война в России унесли, по разным оценкам, от 14 до 15 миллионов жизней. Потери России в Первой мировой войне достигли 2 миллионов человек. Боевые потери Красной армии разные авторы оценивают от 800 тысяч до 1 миллиона убитых и раненых. Если предположить, что и со стороны белых частей потери были сопоставимы, то страна потеряла в боевых действиях в Гражданскую войну порядка 2 миллионов человек.

Остальные миллионы загубленных жизней – это жертвы голода, эпидемий тифа и других болезней, разрухи и жертвы террора. Сегодня практически невозможно установить, в каких пропорциях голод, эпидемии, разруха и террор в те годы соотносились между собой.

Да это не так и важно. Эпидемии были вызваны разрухой. Смерти от болезней наступали в результате недоедания, голода. Разруха и голод в стране были вызваны сломом большевиками хозяйственного аппарата, промышленности, транспорта и крестьянских хозяйств, исторически возникших в России, и являлись результатом большевистской национализации, политикой хлебной монополии и продразверстки. Все это иначе как террор против собственного народа не назовешь!

Адская машина «Красного террора» работала безостановочно. О механизме работы большевистского террора А.И.Солженицын писал:

«Большинство их (большевиков), стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же инструкциям, отдавали на расправу вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков (уж не считая, как прежде того все они были палачами беспартийных).

…Как мало стоит все их (большевиков) мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни. Россию, где им самим такая опасность не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 года… никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза для них. Если подробно рассмотреть всю историю посадок и процессов 1937— 1938 гг., то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но к унизительно гадким подсудимым, омерзение к душевной низости после прежней гордости и непримиримости».

В последствие, вступление в активную жизнь нового поколения, не видевшего Гражданской войны, голода и жестокостей «классового подхода» к уничтожению врагов, потребовало от партии большевиков создания новой истории – чистой, светлой и благородно-героической.

Создание новой истории требовало устранения самых активных исполнителей «Красного террора» – матроса Дыбенко, краскома Бела Куна, чекистов Лациса, Петерса, Уншлихта и других. Они и были уничтожены.

К сожалению, и мое поколение воспитывалось на этой героизации комиссаров Гражданской войны, на героической и справедливой борьбе Красной Армии «в пыльных шлемах» и ВЧК во главе с человеколюбивым Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.

. . . . . . . . . .

За время, что Садовинский находился в Петрограде, Бог отвел его от встречи с чекистами.

Перед уходом на Север Садовинский не мог не проститься со своим старым учителем. В дверях мичмана встретил пожилой офицер, в прошлом преподаватель Морского корпуса. Бруно поздоровался и вошел. Они сидели в комнате, не зажигая огня. Разговор был последним, оба понимали это и, может быть, именно поэтому говорили откровенно:

Весной прошлого года, вы Бруно этого не видели, Петроград гудел как раскаленный паровой котел: все упивались долгожданной свободой. Люди приветствовали революцию и верили, что она приведет к вершинам вечного счастья свободы. Но с приходом к власти большевиков, сразу после переворота, петроградцы, по моему, начали охладевать к революции. Они первыми поняли, что революция – это гулящая девка – вечно пьяная, немытая и бестолковая. Свобода, равенство, братство – это одно, это для толпы, а большевики – это другое. В их цинизме, беспринципности, наглости – их сила, мичман. Да, ЧК в городе зверствует. Арестовывают и расстреливают людей сотнями. Это террор Бруно. Вы же помните: «террор» – по французски «ужас». Обстановка ужаса и страха специально создается властями, чтобы парализовать у людей волю к сопротивлению. Вашу волю, Бруно, в том числе. Еще во времена Французской революции Робеспьер обосновал необходимость террора. По памяти могу и ошибиться, но, по-моему, он говорил: «В революции народному правительству присущи одновременно добродетель и террор: добродетель, без которой террор губителен и террор, без которого добродетель бессильна».

Добродетелью большевиков в Петрограде и не пахнет, – с горечью проговорил Бруно.

Учтите, мичман, террор всегда является прологом к гражданской войне. Так сказать созданием «кровавой круговой поруки» у своих сторонников и «кровавой мести» – у своих противников.

У меня, – с ожесточением проговорил Садовинский, – эти зверства большевиков вызывают только одно желание – желание бороться с ними. Парализовать наше сопротивление с помощью страха им не удастся.

Вот-вот, я об этом и говорю.

Думаете трудно будет справиться с этой большевистской швалью? – горячился Бруно. – Да кто у них есть? Их главная сила – матросы. Да видел я в Гельсингфорсе этих матросов-анархистов – пьяницы и кокаинисты. Могут убивать только толпой, да и то из-за угла… дрянь!

У них, Бруно, есть еще наемники: латыши, китайцы.

Китайцы вообще не вояки. Их большевики нанимают для расстрелов и пыток. Латышей же немного, несколько сотен.

Это так, но не забудьте Бруно, что Лев Троцкий талантливый военный организатор. Он объявит мобилизацию, за деньги наберет еще наемников из сербов, чехов, венгров, австрийцев…

Большой экспедиционный корпус англичан идет на Север. С их помощью Мурманск и Архангельск будут освобождены от большевиков, да и наши подпольные офицерские организации готовы выступить в поддержку союзников. А там развернется наступление на Петроград с Севера.

Не обольщайтесь насчет английской помощи, мичман. Британии вовсе не нужна единая и крепкая Россия. По всему миру они действуют по принципу: «Разделяй и властвуй» – помните об этом.

Я это помню, но готов принять помощь хоть дьявола, лишь бы уничтожить большевиков. Слишком много крови и страданий принесли они людям.

Хочу предостеречь вас, Бруно! То, что происходит сейчас – это стихийный, страшной силы бунт Хама. А для Хама одинаково чужды и «красные» и «белые». Потому что Хаму чужд любой порядок!

Я верю, мы наведем порядок.

Повторяю, Бруно, – для Хама чужд любой порядок! И порядок «белых» и порядок «красных».

Белая армия имеет поддержку во всех слоях населения России.

Так ли это? А миллионы крестьян, пойдут ли они за вами? Ведь армию, что «белую», что «красную», надо кормить. Хлеб, лошади, фураж… А ведь армия в своей стране кормится только тем, что удастся в лучшем случае купить, в худшем случае отнять у своих же крестьян. Да, на знамени «Белого движения» начертано «За Свободу и Россию!». За чью свободу? За чью Россию? Нет ли в этой неопределенности обреченности «белого» движения?

Я тоже чувствую это. Даже если и так! Я все равно буду драться с «красным хамом». Я знаю, я чувствую, мне суждено в этой борьбе погибнуть. Пусть. Но я буду драться до конца.

Вы, Бруно сильно изменились с гардемаринских времен.

Это происходило постепенно. Может быть, когда первая германская бомба ухнула на «Разящий», и я понял, что, если мои артиллеристы не будут стрелять метко, мы все погибнем. Может, когда пьяные матросы напали на меня в Гельсингфорсе и не убили лишь потому, что получили отпор. Не знаю… Время такое. Идет война, уже гражданская. Если не убьешь, убьют тебя. Хотя, вы правы, мы не только защищаемся. Но сейчас иначе нельзя. Либо стоять в стороне, либо драться. И уж если драться, то до конца.

Сражаясь с красным чудовищем, вы можете превратиться в белое чудовище, столь же кровавое и ужасное. Помоги вам Господь избежать этого!

Завтра я ухожу на Север, скорее всего через Финляндию… Через реку Сестру… В Райороки, оттуда в Гельсингфорс, далее на Мурман. У Чаплина каналы налажены…

Будьте осторожны, Бруно. Финнам особенно не доверяйте.

Да, я понимаю… Для меня, чем хуже погода – тем лучше… Как все сложится, пока не знаю, но это мой путь. Я принял решение, буду воевать с большевиками на Севере. Там мой командир Кира-Динжан, там мои сослуживцы по Минной дивизии. Там моя судьба. Я знаю…

Ну что же, Бруно, прощайте. Да сохранит вас Господь!

О бунте «Грядущего Хама» еще в 1906 году предупреждал русский философ и писатель Д.С.Мережковский. В своей работе «Грядущий хам», он писал:

«Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама в России – три лица.

Первое, настоящее – над нами… мертвый позитивизм казенщины…

Второе лицо прошлое – рядом с нами… мертвый позитивизм православной казенщины…

Третье лицо будущее – под нами, лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни – самое страшное из всех лиц.

Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос».

В конце июня 1918 года флотских офицеров оглушила новая неслыханная подлость большевиков. 24 июня комиссар Ф.Ф.Раскольников по приказу В.И.Ленина в Новороссийске добил артиллерией и торпедами остатки боевых кораблей Черноморского флота.

После этого, 27 июня в Новороссийск «победоносно» вошел германский линейный крейсер «Гебен». Это было полное крушение русского Черноморского флота. Историк российского флота Н.Кадесников писал:

«Высшие чины флота были раздавлены морально. Флотская молодежь кипела праведным гневом отомстить большевикам. Отныне путь в Добровольческую армию белых становился для морских офицеров делом чести. Флотская молодежь – молодые, энергичные офицеры жаждали возмездия большевикам».

Летом въезд в Петроград и выезд из города были еще больше ограничены. А.Иконников-Галицкий в «Хронике петербургских преступлений» писал об этом следующее:

«Весной 1918 года ежедневно на Москву продавалось не более 1500 билетов, на Вологду – Вятку – Пермь – 1000 билетов, на Мурманск – 300 билетов и то только по предъявлению разрешения от Центральной Коллегии по эвакуации и разгрузке Петрограда при Петросовете».

Въезд и выезд из города жестко контролировались советскими властями. Предположительно в это время мичман Б.Садовинский и покинул Петроград…

Как добирался Садовинский до Мурманска, а затем до Архангельска выяснить невозможно. Да оно и понятно, конспиративные каналы почти не оставляли документальных следов, поэтому когда и каким путем он уходил на Север неизвестно. Возможно, через Финляндию, возможно через Карелию…

Н.Кадесников в своей работе «Флот в Белой борьбе» писал: «Помимо… организованных группировок, еще задолго до восстания, в Архангельск стали стекаться через Мурманск, леса Карелии и другими путями, в порядке личной инициативы, офицеры всех родов оружия и, прежде всего, офицеры Балтийского флота и гардемарины… чтобы принять активное участие в свержении советской власти в Северной области».

Из сохранившихся воспоминаний очевидцев и участников белой борьбы, известно о нескольких основных вариантах пути переброски офицеров из Петрограда на Север. Все эти пути были нелегальные и всех их в той или иной степени использовали подпольные офицерские организации.

Первый – на лодках через Финский залив в Финляндию или в Швецию, оттуда на север Норвегии и морем до Мурманска, а оттуда морем до Архангельска.

Второй – через границу на реке Сестре в Финляндию, затем через всю страну на север Финляндии, оттуда на Мурманск и морем в Архангельск.

Третий – из Петрограда на Мурманск, по железной дороге с поддельными или полученными легально, но на подставных лиц, разрешительными документами Центральной Коллегии по эвакуации и разгрузке Петрограда при Петросовете.

Мичмана Садовинского могли переправлять на Север любым из этих путей, или иным путем. Этого уже не выяснить, но, главное, из документов хранящихся в РГАВМФ следует, что уже 5 сентября 1918 года в Архангельске мичман Б.-С.А. Садовинский заступил дежурным офицером по подразделению начальника всех формируемых команд Флотилии Северного Ледовитого Океана.

Север встретил Садовинского низким, пасмурным небом и порывистым северо-западным ветром. На темной, холодной воде Кольского залива проступали силуэты нескольких кораблей. Среди них, огромной глыбой выделялся грузный корпус линейного корабля «Чесма», чуть ближе стояла группа больших пароходов. За ними серели английские крейсера.

Обрывистый, каменистый берег Мурмана заканчивался деревянными пристанями на высоких сваях, с черными следами приливов и отливов на их боках. Вдали, справа виднелась железнодорожная станция с низеньким бревенчатым зданием вокзала.

Все, конечная станция России, – подумалось Садовинскому, – дальше поезда не идут.

Портовые строения и разбросанные то тут, то там низкие городские постройки, терялись на сером фоне моря и неба. В Мурманском порту шумно сновали грузовые машины, сгибали шеи краны, дымили, стоявшие у причалов, иностранные пароходы. Мурманск заполнили английские солдаты в белых парусиновых сапогах, с белыми ремнями и подсумками. Итальянская, французская и английская речь разбавляла эту мешанину техники, солдат и офицеров.

В дневниках гардемарина П.Репина сохранились записи о прибытии его и еще нескольких молодых «черных» гардемаринов в Мурманск:

«Из двери вагона скоро открылась панорама на пункт наших мечтаний: среди покрытых белым саваном гор темнели воды залива с плавающими льдинами, черными игрушками виднелись корабли – это был Мурманск… Несколько деревянных простых домиков кучились у берега; несколько пароходов у стенки; везде железнодорожные пути: ящики, доски, бревна в кучах и ничего похожего на город – вот что называлось Мурманском…».

Север притягивал, манил Садовинского, но и вызывал опасения…

Примет ли меня Север? Как перенесу долгие месяцы полярной ночи? – не раз задумывался еще в Петрограде Садовинский. И всё-таки не это было главным, что вызвало его тревогу по прибытию за Полярный круг.

То что он увидел и услышал в Мурманске, в первые же дни своего приезда, сильно разочаровало его. Он нигде не увидел и не почувствовал наличия прочной русской власти в городе. Засилье иностранцев неприятно поразило его.

Кто управляет иностранцами, их войсками и техникой? – задавал себе вопрос Бруно.– На каких условиях они находятся на нашем Севере? Где границы влияния иностранцев, в первую очередь англичан?

Конечно, ответить себе на эти вопросы сразу Бруно не мог, надо было пожить, осмотреться, но все это очень смахивало на оккупацию, поэтому неприятный осадок на душе остался.

К концу лета 1918 года иностранный экспедиционный корпус на Севере насчитывал более 30 тысяч человек. Из Мурманска дальнейший путь мичмана Б.Садовинского лежал в Архангельск.

В ночь с 1 на 2 августа 1918 года в Архангельске, силами подпольной офицерской организации, возглавляемой капитаном 2 ранга Г.Е.Чаплиным, произошел антибольшевистский переворот. В целях конспирации Г.Е.Чаплин действовал под именем британского офицера Томсона. Ударной силой восставших был Беломорский конный отряд, куда было навербовано много офицеров русской армии.

Н.Кадесников в работе «Флот в Белой борьбе» об этих событиях сообщает следующее:

«Мысль о создании Белого фронта на Севере появилась впервые у группы русских патриотов в Петрограде вскоре же после Октябрьского переворота. Почти одновременно с этой группой, работавшей над осуществлением своего проекта, народным социалистом Н.В.Чайковским была создана тайная организация под именем «Союз возрождения России». Руководители «Союза возрождения России» уже в Архангельске связались с капитаном 2 ранга Чаплиным и со своей стороны предложили ему принять на себя роль военного руководителя в предстоящем выступлении».

2 августа в порту Архангельска высадились британские войска. Когда по городу распространились слухи о приближении флота Антанты, по свидетельству очевидцев, практически все население города охватила радость и ликование.

Большевистское руководство Архангельска обуяла паника. Как писал в своем исследовании «Белогвардейщина», посвященном Белому движению, историк В.Е.Шамбаров:

«Комиссары ударились в панику. Отдавая беспорядочные приказы об обороне, сами бросились в бегство. Захватывали поезда, пароходы, спешно грузили их барахлом, уезжали по железной дороге и Северной Двине. Система обороны рассыпалась мгновенно… Береговые батареи острова Мудьюг палили вяло и мимо, а после ответных выстрелов эскадры быстро замолчали».

Два ледокола были посланы большевиками для затопления на фарватере реки Северной Двины, с целью заградить проход кораблей Антанты в Архангельск. 1 августа 1918 года ледокол «Святогор» и ледокол «Микула Селянинович» были затоплены в устье реки. Однако в спешке задачу не выполнили или не захотели выполнить. Ледоколы оказались на мелком месте, так что вода доходила только до настила кают, расположенных в прочном корпусе. Через несколько дней на ледоколах без особого труда откачали воду.

Приказы большевиков о затоплении судов не только выполнялись формально, но часто, не выполнялись их командами вообще. Мичман Г.П.Серков, в то время кадет, после разгона Морского училища, проходивший службу матросом на ледоколе «Илья Муромец» о событиях начала августа 1918 года вспоминает:

«…2 августа 1918 года англичане вошли в Архангельск… У нас было общее собрание, на котором постановили корабль не топить, хотя были и сторонники немедленного потопления, дабы ледокол не попал в руки англичан… С приходом «белых» и англичан… мы срочно ушли на Бакарицу, грузить осиновые бревна на выделку спичек для англичан».

Судьбы ледоколов «Святогор» и «Илья Муромец» оказались тесно связанными с событиями Первой Мировой войны и Гражданской войны на Севере России. Биография военного ледокола «Святогор» вместила в себя период острой и сложной борьбы в нашей истории.

Военные ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович» были самыми большими по размерам и мощности силовых установок и предназначались для работы в горле Белого моря на Севере. Построили их по заказу Морского министерства России в Англии.

Линейный ледокол «Святогор» был заложен 21 января 1916 года на верфи «Армстронг, Митчел энд Ко» в городе Ньюкасле. Нормальное водоизмещение составляло 8730 т, длина 98,5 м, ширина 21,6 м, осадка 7,9 м, скорость хода 15 уз, дальность плавания 6800 миль. Экипаж «Святогора» составлял 129 человек, из них восемь офицеров и два кондуктора. Вооружение «Святогора» по проекту состояло из четырех 102-мм орудий с соответствующим оборудованием для хранения боезапаса и управления стрельбой, но фактически было установлено два 102-мм и два 76-мм орудия.