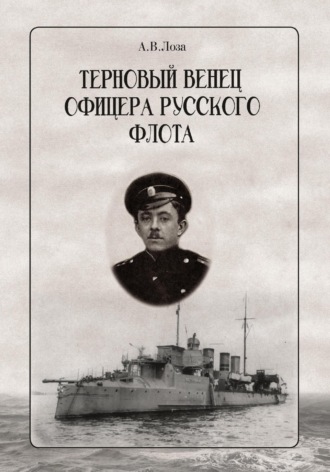

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Мягкий снежок засыпал узкие улочки Медвежьей Горы, утопавшие в снегу заборы и крыши… Пленных белых офицеров пригнали на станцию и, как скот, грузили в товарные вагоны… Слышались окрики и ругань красноармейцев из охраны…

Бруно Садовинский последний раз взглянул на деревянное здание вокзала с островерхой крышей и шпилем… Вагон дернулся и, продуваемый всеми ветрами, тронулся… Куда их везли, никто не знал, да это было и неважно… В мозгу Бруно неотступно, вместе с ударами крови, пульсировала мысль:

Нас предали! Предали все Белое дело! Предали союзники: англичане и американцы!

Но, Бруно никогда особенно на союзников не надеялся. Он видел их в деле… Север России, со всеми его богатствами, был для них не более чем лакомым куском… Предали свои же начальники: генерал Миллер, адмирал Иванов! Он не хотел в это верить, но все говорило, кричало об этом!

Почему командующий генерал Миллер с такой легкостью сдал красным занимаемые позиции? Почему не совершил организованного отступления? Почему вместе со штабом бросил свои войска? Поспешное бегство штаба – это измена, а бездействие его – преступление!

Колеса вагона стучали в такт: пре-ступ-ление, пре-ступ-ление… На мгновение мысли Бруно застопорились, как будто наскочили на стену:

Народ! Тот самый народ, ради которого они столько лет воевали и погибали, этот народ отвернулся от Белого движения и предал его! Все… Теперь все…

Ненависти в душе Бруно не было:

Преданы или не поняты – какая разница… А колеса все стучали и стучали на стыках…

После обнаружения опросного листа, начались новые поиски и новые запросы в архивы…

Теперь я знаю, что Бруно Садовинского и других пленных офицеров из Медвежьей Горы вывезли в Москву, в Кожуховский концентрационный лагерь.

Слово «концлагерь» у русского человека сразу ассоциируется с фашистскими концлагерями – Освенцимом, Майданеком, Треблинкой периода 1939—1945 годов. Однако, все началось намного раньше – с возникновения в большевистской ленинско-троцкистскойРоссии концентрационных лагерей. Первые советские концлагеря появились летом 1918 года и туда попадали те, кого миновала участь сразу быть расстрелянными ЧК в качестве заложников.

Еще в январе 1918 года, за страшные злодеяния, творимые большевиками после прихода к власти Патриарх Тихон (Белавин) предал «анафеме советскую власть». В документах Поместного Собора 1918 года изданных в Брюсселе в 1932 году, приводится послание Патриарха от 19 января 1918 года:

Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним, ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях… Все сие вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человечества с грозным словом обличения… Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что вы творите, не только жестокое дело: то поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенному в жизни будущей – загробной, и страшному проклятию в жизни настоящей, земной.

Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вам, если вы только носите еще имена христианские и хотя по рождению принадлежите к Церкви Православной.

В работе «Самая страшная русская трагедия. Правда о гражданской войне» цитируется протокол ВЦИК от 2 сентября 1918 года, который предписывал:

«Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районкам право самостоятельно расстреливать… Устроить в районах маленькие концлагеря… Принять меры, что бы трупы не попали в нежелательные руки. Ответственным товарищам ВЧК и районных ЧК присутствовать при крупных расстрелах. Поручить всем районным ЧК к следующему заседанию доставить проект решения вопроса о трупах…».

Вся страна покрылась сетью большевистских концлагерей. Концентрационные лагеря представляли собой один из важнейших механизмов чрезвычайной внесудебной репрессии в карательной политике большевиков.

Концентрационные лагеря организовывались вблизи городов, часто в монастырях, после изгнания оттуда монахов. Толстые стены, подземелья и камеры-кельи, позволяли легко организовать размещение и охрану заключенных, устраняли возможность их побега и при этом не требовали крупных затрат.

Законодательно существование концлагерей в России закрепляло постановление Президиума ВЦИК от 11 апреля 1919 года «О лагерях принудительных работ». В частности, в нем говорилось: «Во всех губернских городах должны быть открыты лагеря принудительных работ, рассчитанные не менее чем на 300 человек каждый…».

Своим появлением в большевистской России концлагеря были обязаны политике «Красного террора», которая предельно ясно отражала представления большевиков во главе с В.И.Лениным и Л.Д.Троцким о средствах и методах достижения своих политических целей путем запугивания и подавления основной массы российских граждан. Еще летом 1918 года Ленин требовал организации «террора в таких масштабах», …что бы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Они – это российская интеллигенция. 4 августа 1918 года в телеграмме Вологодскому Губвоенкому Л.Д.Троцкий указывал:

Заключение подозрительных в концентрационные лагеря есть необходимое условие успеха.

Ему вторил 9 августа 1918 года В.И.Ленин, в телеграмме «о беспощадном массовом терроре» адресованной председателю Пензенского Губкома РКП(б):

Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.

Террор был и основным методом стимулирования труда в условиях большевистской власти. Впервые в Декрете СНК от 14 марта 1919 года

«О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» для нарушителей трудовой дисциплины и лиц не выполнявших норм выработки без уважительных причин, предусматривалось наказание до шести месяцев заключения в лагере принудительных работ.

По инструкциям, в концлагеря должны были помещаться: шпионы, заложники, военнопленные, контрреволюционеры, активные белогвардейцы, дезертиры, кокаинисты, шулера, гадалки, проститутки и тунеядцы. Однако, в 1919 —1920 годы основными контингентом были белые офицеры, интеллигенция, священнослужители и заложники из горожан и крестьян.

Декрет ВЦИК от 12 апреля 1919 года «О революционных трибуналах» предоставлял трибуналам «ничем неограниченное право в определении меры репрессии».

Как писал в работе «Засекреченные трагедии советской истории» И.Н.Кузнецов: «… лагеря отличались дичайшим произволом местного начальства, как из числа заключенных, так и работников ОГПУ. Нормальными явлениями были: избиение, иногда до смерти, часто без повода; морение голодом и холодом; индивидуальное и групповое изнасилование заключенных женщин и девушек; “выставляли на комары – летом, а зимою – “обливали водой” под открытым небом и забивание насмерть пойманных беглецов и выставление трупов на несколько дней у ворот лагеря в назидание их товарищам».

Ряд этих «достижений» большевистских садистов, прочно вошел в репрессивную систему тоталитарных режимов: определение политзаключенного ниже уголовника-рецидивиста, обеспечения подневольной рабочей силой путем продления сроков приговора и многое другое, переняли у большевиков фашистские диктаторы Муссолини,

Гитлер, Франко.

Мое столкновение с бесчеловечной ленинско-сталинской системой лагерного подневольного труда было, слава Богу, коротким, но запоминающимся. Это произошло в 1957 году на Дальнем Востоке, в Советской Гавани, и мне мальчишке, крепко врезалось в память: …разбитая грунтовая дорога вдоль строящейся железнодорожной насыпи. Я с родителями и сестрой, в открытом военном «газике» едем на железнодорожный вокзал, в отпуск.

На насыпи, возвышающейся над нашей дорогой, стоят несколько вагонов-теплушек. На крышах этих вагонов – автоматчики. Вдоль насыпи – автоматчики с овчарками – охрана заключенных, которые укладывали шпалы и рельсы на насыпь.

Вдруг, один из заключенных с громкой руганью поднял двумя руками большой обломок камня с откоса насыпи и бросил в нашу машину. Шофер резко дал «газу»… Поднявшийся собачий лай, и крики охраны остались позади. Мама сильно побледнела, младшая сестра стала плакать…

Этот «стоп-кадр»: темные фигуры людей в ватниках на насыпи под конвоем собак и автоматчиков остался в памяти навсегда. Во всем этом было что-то грубое, бесчеловечное и несправедливое…

Кожуховский концлагерь, в который был заключен Садовинский, находился на станции Кожухово Московской окружной железной дороги. Концлагерь начал действовать 18 октября 1919 года. Его деревянные бараки были построены еще во время Первой мировой войны для германских военнопленных. В лагере содержались преимущественно пленные белогвардейские офицеры и сочувствующие им лица.

Заключенные размещались в деревянных бараках с двухэтажными нарами. Уборная была общая, умывальник устроен под открытым небом.

Обязанности коменданта Кожуховского концлагеря в 1919 году исполнял Зверев, впоследствии, расстрелянный своими же, в 1920 году комендантом лагеря стал товарищ Теймен.

О Кожуховском концлагере сохранилось всего несколько строк в воспоминаниях Т.Г.Куракиной (урожденной баронессы Врангель), изданных в Париже в 1923 году:

«Нас поместили вначале в Кожуховском лагере, где мы пробыли 9 дней. Лагерь был построен во время войны для германских пленных. Нас поместили всех – 200 человек мужчин и женщин – в один общий деревянный барак с двухэтажными нарами… Кормили нас отвратительно – простыми словами, голодом морили. В день выдавали нам по 3/ фунта скверного черного хлеба; обед в 12 часов состоял из бурды с замершим картофелем или с гнилой капустой… Вечером на ужин – то же самое».

Сохранилась информация по применению в качестве рабочей силы и заключенных Кожуховского концлагеря. В московской газете «Большой город» за 25 июля 2003 года приводится текст записки коменданта Кожуховского концлагеря товарища Теймена завхозу московского Малого театра товарищу Пронину, который запрашивал живую силу для хозяйственных работ в театре. Записка датирована 9 июля 1920 года (орфография подлинника сохранена):Что касается к рабочим так сожалению не могу вам послать потому что настоящее время в лагере находятся только потслетственные и на внешние работы не годные.

Как только прибудут такой элемент кого можно послать так в первую очередь прошу позвонить по телефону № 47-64 или 3-59-80.

Кожуховский концлагерь не был в то время чем-то необычным. В самом центре Москвы только в 1919 году размещались: Ивановский лагерь особого назначения, Ордынский концлагерь – женское отделение Ивановского концлагеря, Андронниковский (Андроньевский) концлагерь, Ново-Песковский лагерь, Покровский или Семеновский лагерь, концлагерь Московской городской ЧК, Новоспасский концлагерь и Кожуховский концлагерь.

Московскому управлению мест заключения в это время были подчинены следующие загородные концлагеря – Звенигородский лагерь, Молотовский концлагерь и другие. Ивановский особый концентрационный лагерь принудительного труда располагался в Ивановском монастыре, Андроньевский концлагерь – в здании Андроньевского монастыря.

Более подробной информации о Кожуховском концлагере мне найти не удалось. Это и понятно, информация о преступлениях ленинско-троцкистской тоталитарной системы особенно тщательно охранялась, поскольку эта информация угрожала самому существованию социалистической системы.

Рассказать о ней правду, значило бы признать, что советское государство уничтожило миллионы своих невинных граждан. Именно в Советской России в 1917—1920 годах, в период правления Ленина и Троцкого, насилие приобрело новое качество. Оно стало основным средством для решения социальных проблем в стране. И в том, что произошло, виноваты не какие-то оккупанты, творившие беззакония на чужой для них территории, а свои же русские люди, в своей же стране против своих же граждан!

Все ужасы большевистских концлагерей только на начальном этапе совершали наемники, китайцы и латыши, затем это творили сами сотрудники системы ВЧК-ОГПУ. Как писал И.Н.Кузнецов в «Засекреченных трагедиях советской истории», именно «Дзержинский взломал общественную преисподнюю, впустив в ВЧК армию патологических и уголовных субъектов. Он прекрасно понимал жуткую силу своей армии…

… Дзержинский уже с 1918 года стремительно раскинул по необъятной России кровавую сеть чрезвычаек: губернские, уездные, городские, волостные, сельские, транспортные, фронтовые, железнодорожные, фабричные, прибавив к ним военно-революционные трибуналы, особые отделы, чрезвычайные штабы и карательные отряды. Из взломанного социального подвала в эту сеть хлынула армия чудовищ садизма».

Вдумайтесь: в концлагерях томились учителя и священники, врачи и монахи, инженеры и адвокаты, офицеры и рабочие, интеллигенты и крестьяне, мужчины, женщины, дети… Все они, без исключения, подвергались бесчеловечной, садистской системе издевательств только потому, что были заключенными…

Бруно Садовинский прошел все круги этого ада – ада большевистского концлагеря! Это был его терновый венец, обагренный кровью венец мученика большевистского концентрационного лагеря. После всего ими перенесенного, живые узники завидовали мертвым товарищам, сразу же расстрелянным в феврале 1920 года в Медвежьей Горе…

Расстрелы в 1920 году происходили по всей Москве – в подвалах тюрем, монастырей, превращенных в концлагеря, в храмах, где следы этих расправ обнаруживаются в последние годы в ходе реставрационных работ, во дворах, в парках, на всех городских кладбищах.

По воспоминаниям коменданта Московского Кремля, бывшего матроса Балтийского флота с крейсера «Диана» П.Д.Малькова, расстрелы в 1919 году происходили и в самом Московском Кремле, в полуподвальных помещениях Большого Московского дворца, средь бела дня, под гул заведенных во дворе грузовиков.

Считались «расстрельными» Спасо-Андронниковский, Ивановский, Новоспасский и многие другие монастыри…

Мало кто выживал в советских концлагерях. Как писал С.В.Волков:

«Те же, кому пришлось принять мученический венец, естественно, свидетельств не оставили».

Большевистский конвейер смерти работал бесперебойно. В сборнике свидетельств о фактах расстрелов в Москве в 1918—1922 г.г.

«Красный террор в Москве» помещены выдержки из нелегального бюллетеня № 4 от апреля 1919 года левых социалистов, еще недавно бывших соратниками большевиков, а затем оказавшихся в застенках ЧК, но избежавших расстрелов:

«Каждую ночь, редко когда с перерывом, водили и водят смертников “отправлять в Иркутск”. Это ходкое словечко у современной опричнины… Есть специальная комната, где раздевают, до нижнего белья и потом раздетых… ведут по снежному двору, в задний конец, к штабелям дров и там убивают в затылок из нагана.

Снег во дворе весь красный и бурый. Все забрызгано кругом кровью. Устроили снеготалку, благо дров много, жгут их на дворе и улице в кострах полсаженями. Снеготалка дала жуткие кровавые ручьи. Ручей крови перелился через двор и пошел на улицу, перетек в соседние места. Спешно стали закрывать следы. Открыли какой-то люк и туда спускают этот талый страшный снег, живую кровь только что живших людей».

В Государственном архиве Архангельской области в документах объединенного фонда Архангельской губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и политического отдела при Архгубисполкоме была обнаружена регистрационная личная карточка, где значилась фамилия Садовинского:

Садовинский Бруно Адольф (так в документе. – А.Л.), рождения 30 января 1894 года, уроженец местечка Славута Заславского уезда Волынской губернии, ни в какой партии не состоящий… награжден орденом Св. Анны 4 степени.

Дата записи на карточке отсутствует, но само наличие записи означает, что Садовинский был в Архангельске уже после того, как его взяли в плен в Медвежьей Горе, и после того, как Архангельск стал красным.

Попасть в феврале 1920 года в Архангельск Садовинский не мог. По железной дороге в Мурманск пленных могли перевезти, но из Мурманска попасть в Архангельск морем не представлялось возможным: Белое море еще долго оставалось скованным льдом.

Вероятнее всего, из Медвежьей Горы пленных офицеров повезли в Москву и разослали по лагерям. Б.Садовинский попал в Кожуховский концлагерь.

Косвенно это подтверждали и некоторые историки. Как писал доктор исторических наук С.В.Волков в предисловии к книге «Красный террор в Москве»: «Весной 1920 г. в Москву были вывезены тысячи чинов белых армий (в основном офицеров…), взятых в плен зимой 1919/20 г. в Сибири, при крушении белого фронта на Севере и в апреле на Черноморском побережье; отсюда они частично рассылались по другим лагерям…, а частью вывозились на расстрел на Север».

Возможно, и Садовинского вывезли из Москвы в Архангельск вместе с другими пленнымим офицерами, поэтому его фамилия и значилась в спискахи Архангельского ГубЧеКа.

Сохранились воспоминания Я.И.Лапина, который с 29 апреля 1920 года находился в заключении в Архангельской тюрьме. Он вспоминал:

«…я был арестован, послан в Вологодскую тюрьму, а с 29/IV-20 года сидел уже в Архангельской тюрьме. Трое судей под председательством председателя Арх. Губчеки – бывшего матроса – заседала в одной из комнат тюремной больницы. Результат суда-допроса сказался 15/V. С утра вся тюрьма переполошилась, все притихли, стали говорить шепотком. И приползли откуда-то зловещие слухи, что в этот день будут расстреливать. С двух часов стали вызывать из камер по двум спискам и непременно с вещами, а затем вызывали и по третьему списку. по третьему – 28 чел. – препроводили в подвальную камеру. Во

втором часу ночи эту третью группу расстреляли “на мхах” – недалеко от тюрьмы».

Так как в Архангельском архиве никаких других документов Губернской ЧК, связанных с Садовинским, больше не обнаружено, можно предположить, что по вывозу на Север Бруно-Станислава Адольфовича Садовинского сразу и расстреляли.

Север не отпускал Садовинского. Если и было суждено ему погибнуть, то погибнуть на Севере.

… Звука расстрельного выстрела Бруно не слышал – работал мотор грузовика… В глазах его будто ярко вспыхнуло солнце на стеклах маячного фонаря, так ярко, что больно было смотреть… Море, синее море простиралось до самого горизонта… Он видел его сверху, видел легкое волнение на его поверхности… Откуда-то ему слышались корабельные склянки, медленно и заунывно переходящие в заупокойный колокольный звон…

Когда расстреляли офицера Российского флота лейтенанта Бруно Станислава Адольфовича Садовинского или он погиб при иных обстоятельствах? Документов, подтверждающих этот расстрел, как и тысячи и тысячи других расстрелов нет, и, наверное, они никогда не будут найдены…

Места захоронений жертв большевистских концлагерей тоже не обозначены на картах… Где его могила? Неизвестно, где захоронен лейтенант Садовинский, да и есть ли у него могила вообще. Может быть, это просто заброшенная землей яма с десятками скорчившихся тел его сокамерников… Нет могилы… Как нет могил у тысяч и тысяч замученных в советских концлагерях при «ленинско-троцкистском» терроре, еще задолго до террора «сталинского»…

Годы работы в архивах по возвращению из небытия событий жизни и службы офицера русского флота Садовинского, привели меня к переоценке ряда событий Первой мировой войны, Февральского и Октябрьского переворотов, Гражданской войны, к осмыслению того, как важно знать подлинную историю своей страны, своего рода, своей семьи. Наверно, все эти годы я неосознанно шел к пониманию этого, потому, что неожиданно в памяти всплыло событие, произошедшее много-много лет назад.

Школьником, я обнаружил на дне сундука в квартире дедушки и бабушки в украинском городке Кременчуг, армейский футляр из потертой коричневой кожи. Отщелкнув кнопку замка, я увидел полевой бинокль, сверкнувший мне в глаза оптикой своих линз. Я знал, что дедушка, Карп Игнатьевич никогда не служил, поэтому спросил: «Чей это бинокль?» Мне не ответили, бинокль отобрали (больше я его никогда не видел) и попросили молчать. Шел 1958 год…

В семейных разговорах глухо упоминали, что будто бы у деда был старший брат – офицер Белой армии и что он погиб молодым не то в 1919, не то в 1920 году. Почему все это не вспоминалось десятки лет, а вот сейчас припомнилось? Не знаю…

Наудачу я сделал запрос в Российский государственный военно-исторический архив и вскоре получил ответ. Раскрыв конверт я увидел «Послужной список» прапорщика Лоза Николая, датированный 1917 годом. Внизу собственной рукой Николая Игнатьевича было написано: «Читал 2 февраля 1917 года прапорщик Николай Лоза». До февральской революции оставалось 25 дней! Читаю дальше: «родился в 1896 году, казак Полтавской губернии. Войну встретил солдатом 17-й автомобильной роты 7 сентября 1915 года».

В графе «Бытность в походах и делах против неприятия» записано:

«Был в походах против Турции в 1916 году». В графе «Холост или женат», стояло: «Холост».

После окончания Душетской школы прапорщиков молодой офицер Н.И.Лоза получил назначение в Московский военный округ.

Приказом по Кавказскому военному округу за № 40 произведен в прапорщики и назначен в распоряжение Начальника Штаба Московского Военного Округа.

Подлинный подписал: Начальник Школы полковник Чеботаев

3 февраля 1917 г.

Я словно окунулся во времена Первой мировой войны. Человек, о котором за 60 лет моей жизни я ничего не слышал, о котором в семье было запрещено вспоминать и говорить, словно возник из забвения.

Вся вина его была лишь в том, что он воевал с врагами России и остался верен присяге. И как не судеб таинственной вязью можно объяснить почти мистические совпадения в судьбах двух молодых русских офицеров – Бруно Садовинского и Николая Лозы.

Они, практически ровесники, оба младшие офицеры, оба воевали на фронтах Великой войны, оба с Украины: Бруно – уроженец Волынской губернии, Николай – Полтавской, почти земляки, оба не успели обзавестись семьями, воюя всю свою молодость, и оба погибли за Белое дело, оставшись навечно молодыми офицерами Русской армии.

Какие они были разные: Садовинский – дворянин, Лоза – из казаков. Бруно окончил привилегированный Морской корпус, Николай – Душетскую школу прапорщиков. Но оба носили офицерские погоны, одинаково понимали офицерскую честь и не изменили присяге на верность Родине, России…

Поразительно! Восстанавливая по крупицам трагическую судьбу Бруно Садовинского, я невольно, в общих чертах прочел и трагическую судьбу брата своего деда Николая Лозы.

Я глубоко благодарен Бруно-Станиславу Адольфовичу Садовинскому, Николаю Игнатьевичу Лозе и всем тем русским людям, которые сохранили верность своим идеалам, в страшное для страны время.

Возможно, что страна, в которой мы сейчас живем и является той страной и тем миром, за который сражались Белые армии, воевали и погибли лейтенант Бруно Садовинский, прапорщик Николай Лоза, тысячи и тысячи других офицеров…

Часто историки обвиняют Белых в том, что у них не было мощной объединительной политической идеи. Был один лозунг – «За единую и неделимую Россию!» Но этот призыв сам по себе настолько емкий и всеобъемлющий, что при условии единства народа, независимо от национальности и вероисповедания – единый народ, единая Россия под этим лозунгом могли решить любые по масштабам задачи государственного и национального строительства.

А условие неделимости России в существовавших тогда границах отметало все сепаратистские настроения местных «вождей» и давало возможность централизованного управления государством в части: финансов, ресурсов, политики внутренней и внешней, армии и флота.

Границы сегодняшней России практически совпадают с границами России периода расцвета Белого движения.

Царизм рухнул, империя развалилась, но Белые, за исключением горстки ярых монархистов, и не планировали возвращения монархии, как они не планировали и возрождения империи.

Их лозунг – «За… неделимую Россию!». Неделимая Россия, оставшаяся после падения империи – это есть практически территория сегодняшней России, разделение которой дальше – гибель. Белые понимали это, как понимают и нынешние руководители страны…

Белые боролись против обобществлениявесго и вся, боролись за главенство в жизни частной собственности, за собственность на землю, за собственность на жилье, за собственность, в широком смысле, от владения небольшим участком земли до владения заводами и фабриками. За собственность мыслей, рассуждений, за свой внутренний собственный мир человека. Это имеется сейчас в России.

Белые боролись за Учредительное собрание, за представительство широких слоев населения в решении государственных вопросов, и сейчас Россия имеет Государственную Думу. Лучше она или хуже, но она есть.

Белые армии воевали под российским государственным флагом – бело-сине-красным, но этот флаг-триколор сейчас, в современной России, является государственным. Белые флотилии сражались под Андреевским флагом, и этот флаг развевается на гафелях боевых кораблей Российского Военно-Морского флота сегодня…

Белые воины воевали в погонах, как символе дисциплины, а не анархии.

Погоны и сегодня на плечах офицеров армии и флота нашей страны.

Мичман П.Репин, покидая Россию в 1920 году, писал:

«Те идеалы и заветы отцов, которыми нас воспитали наши старшие соратники – идеалы значения военной службы, значения Андреевского флага, как символа величия и чести Русского флота, мы должны бережно сохранять и беречь и передать их нашим детям. Мы должны стать настоящим звеном между офицерами Бизертской русской эскадры и будущими офицерами национального русского флота. Спущенный Андреевский флаг мы должны как знаменщики спрятать у себя на груди и когда вернемся – передать его флоту. В это мы верим, как верим, и не только верим, а убеждены, что гроза, разразившаяся над Родиной, пройдет, и тогда-то мы и должны будем, вернувшись, дать свой отчет о «долгом заграничном плавании».

И Андреевский флаг вернулся! Вернулся из «долгого заграничного плавания».

Умерев тогда, в 1920-х годах, Белое движение проросло в современной России. Проросло в сознании части нынешней молодежи любовью к своей стране, к отрицанию безумной мировой революции, «земшарной республики» и мирового интернационализма.

Вопреки всему, еще в Советском Союзе начал складываться культ белогвардейцев. Белые казаки в «Тихом Доне» М.И.Шолохова оказывались симпатичнее и человечнее большевиков. Марширующий на пулеметы офицерский строй из известного фильма, стал символом самоубийственного героизма белых офицеров. Роман Алексея Толстого «Хождение по мукам» читали, чтобы что-то узнать о героизме белых в Ледяном походе генерала Л.Г.Корнилова.

Многим из числа современной молодежи оказалась близка Белая идея, и она запела песни Белой армии, защищавшей уютный, неповторимый интеллигентный мир русской культуры, и городской и деревенской. В современной России изданы произведения белых офицеров – серия книг «Белогвардейский роман».

В последние годы возвратились в родную русскую землю останки видных руководителей Белого движения. Вернулся и прах последнего морского министра России адмирала И.К.Григоровича.

Возвращаются в страну внуки людей, покинувших Россию с началом революции и Гражданской войны. Они, воспитанные своими родителями в любви к той, дореволюционной России, возвращаются.

Как ни странно это звучит, но для вооруженных сил Советской России именно Белая армия осталась моральным и эстетическим идеалом. Буквально спустя два десятка лет, после описываемых в этой книге событий, Красная армия стала шаг за шагом «белеть». Сначала, в 1942 году, вернулось гордое слово «офицер», хотя большевики во главе с Троцким и Лениным, в свое время, сделали все возможное, чтобы стереть его из памяти народа. Следом вернулись золотые офицерские погоны.

Сегодня перестали кичиться родственниками служившими при советской власти в ЧК—ОГПУ—НКВД, и подлость Павлика Морозова уже не пример нынешним детям…

Так кто же победил, в конечном итоге, в кровавой и жестокой Гражданской войне? История сама расставила все на свои места…