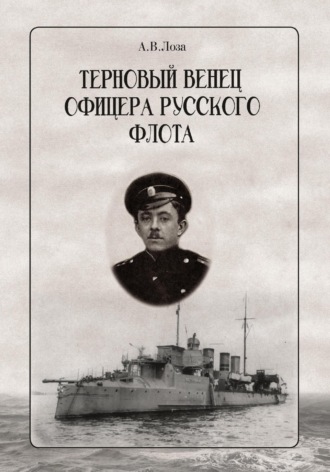

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Как, почему командование флотом допустило то, что случилось во время февральской революции в базах Балтийского флота в Гельсингфорсе, Кронштадте, Петрограде? Этот вопрос задавали себе и офицеры, пережившие эти трагические события, и задаем себе мы, спустя 90 лет.

Пытаясь ответить на эти вопросы, мичман А.А.Завьялов впоследствии писал: «Как-то много, много времени спустя, уже за границей, я встретил одного из своих бывших начальников и спросил его, как он и другие начальники допустили то, что случилось в так называемую революцию. На это он мне ответил: “Мы не знали, что нам делать. Ведь в Корпусе этого не проходили”».

Кто же виноват в Гельсингфорской трагедии? Даже сегодня, спустя много лет, нет однозначного ответа на этот вопрос. Архивы разведок стран, причастных к событиям февраля—марта 1917 года в России, еще не рассекречены.

Участник и свидетель тех трагических событий, чудом избежавший гибели, офицер Российского императорского флота капитан 2 ранга Г. К.Граф, отвечая на этот вопрос, пишет: «Это высказывание приписывалось одному из видных большевистских деятелей Шпицбергу “Прошло два, три дня с начала переворота, а Балтийский флот, умело руководимый своим командующим, продолжал быть спокоен. Тогда пришлось для углубления революции, пока не поздно, отделить матросов от офицеров и вырыть между ними непроходимую пропасть ненависти и недоверия. Для этого-то и был убит адмирал Непенин и другие офицеры. Образовалась пропасть, офицеры уже смотрели на матросов как на убийц, а матросы боялись мести офицеров в случае реакции”».

Так это или не так, может быть и большевик господин Шпицберг, выдавал желаемое за действительное, сейчас трудно судить. Но, оправдывая все произошедшее, газета Российской социал-демократической рабочей партии «Правда» (№ 4, 9 марта 1917 года), в редакторской статье «К ответу» призывала:

«Товарищи, нет больше царизма, нет больше жестоких и неисчислимых испытаний царского самодержавия. Рабочий класс и революционная армия вырвала из цепких когтей тюремщиков и палачей свою свободу. Подточенный и омытый народной кровью, трон низвергнут, деспотизм пал, но тиран еще на свободе. Убийца народа, обагренный еще не остывшей кровью бесчисленных жертв, на свободе со всей своей огромной сворой… Нельзя быть спокойным, пока убийца народа, оставивший за собой море страданий, еще на свободе… Еще не остыли жертвы павших в борьбе с Николаем за свободу и счастье народа. Кровь их вопиет. Можно ли забыть черноморских и кронштадтских товарищей-матросов, расстрелянных царскими наемниками? Со дна морей, куда они были брошены, взывает кровь их о мщении… Так можно ли думать, товарищи, о полной победе над кровавым самодержавием, пока вся многочисленная царская свора вместе с верховным убийцей Николаем на свободе? Настал час суда народного над ними, но прежде всего надо захватить их. Николай и его холопы должны быть немедленно и прежде всего арестованы и преданы справедливому суду народа».

Какой беспредельный цинизм! Какая наглая, подстрекательская и провокационная статья, прикрывающая революционной фразой разгул убийств и бандитизма, оправдывающая бессмысленную гибель сотен и травлю тысяч офицеров, в то время когда идет война и страна воюет с Германией. Невольно задумываешься, а не была ли эта статья, как сейчас говорят «заказной», оплаченной специальными службами иного государства…

И тут же газета «Правда» печатает призыв к «Товарищам трактирного промысла»:

Товарищи! Позорное самодержавие Николая Второго рухнуло. Переживаемый нами момент обязывает нас, как граждан свободной России, как пролетариев «Зеленой вывески», немедленно приступить к организации наших разрозненных и распыленных сил. Товарищи мы должны собраться все, служащие, занятые на предприятиях ресторанного и трактирного промысла, для обсуждения текущего момента и избрать свих представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов».

Организационная группа служащих в ресторанах и трактирах

Кровавая Гельсингфорская ночь с 3 на 4 марта 1917 года стала первой революционной трагедией России, хотя в начале марта 1917 года еще не было ни «белых» ни «красных». И, как бы ни хотели последующие советские историки, именовать февральскую революцию «бескровной», по новой терминологии «бархатной», в истории России эта революция навсегда осталась опьяняюще-кровавой и люто-злобной, ибо это она расколола русское общество, и развело его по разные стороны добра и зла, войны и мира.

Гражданская война еще только предстояла, все ужасы ее были еще впереди. Россия еще не знала, что ее ожидают разорение и упадок, голод и разруха, сравнимые, разве что, с бедствием от нашествия орд Батыя.

Зима постепенно сдавала свои позиции. Несмотря на войну и революцию весна 1917 года все равно пришла в Финляндию. Гельсингфорский рейд освободился ото льда. Деревья в городских парках стояли еще почерневшие и влажные, но в воздухе уже пахло весной.

Миноносец «Расторопный» все еще находился в ремонте на заводе «Сокол». Через захламленный, заваленный мотками заржавевшей рыжей проволоки, листами железа и змеиными извивами ржавых тросов двор завода, через грязь и красно-коричневые, настоенные ржавчиной лужи, мичман Садовинский медленно пробирался к эсминцу. Некогда красавец ,«Расторопный» выглядел понуро и заброшенно… Обшарпанные борта – в подтеках ржавчины, разруха на палубе и надстройках… Ремонтирующийся на заводе корабль, всегда выглядит не «ахти», но здесь, были следы явной запущенности и наплевательства. Плоды «революционного» развала и упадка виднелись на каждом шагу: такелаж свисал бельевыми веревками, леера и стойки погнуты… На эсминце было, как-то одичало и пустынно. Благодаря «революционным» порядкам, ремонтные работы практически прекратились.

Мичман Б.Садовинский мысленно прощался со своим боевым кораблем – эскадренным миноносцем «Расторопный». Служба продолжалась, но того боевого эскадренного миноносца «Расторопный», по сути, не было. Когда миноносец выйдет из ремонта, это будет уже другой корабль, с другим экипажем, другой службой и, служба эта, возможно, уже будет под другим, красным флагом.

По-существу, мичман Садовинский прощался и со своим кораблем и со своим флотом… Душа флота умерла… Но надо было продолжать жить и служить…

Будучи в Финляндии золотой северной осенью, я забрел в Хельсинки на красивое православное кладбище и обратил внимание на то, как много там могил офицеров флота, жизни которых оборвались в первые дни марта 1917 года. В памяти как-то сразу не сложилось, что начало марта – это то, что у нас, в советской истории, принято было называть Февральской буржуазной, бескровной революцией 1917 года!

Офицеры гибли в Гельсингфорсе и в конце февраля и в первых числах марта, но еще долго разбушевавшаяся чернь, не давала семьям погибших, их достойно похоронить. Г.К.Граф со скорбью и горечью пишет в своих воспоминаниях:

«…Через некоторое время из госпиталя по телефону позвонил один наш больной офицер и передал, что к ним то и дело приносят тяжело раненных и страшно изуродованные трупы офицеров. Можно ли

представить, что переживали в эти ужасные часы родные и близкие несчастных офицеров! Ведь с флотом они были связаны самыми тесными узами, самым дорогим, что у них было в жизни: там находились их мужья, отцы, сыновья и братья…

Спустя некоторое время, из госпиталя, куда стали привозить раненных и тела убитых офицеров, некоторым семьям сообщили, что в числе привезенных находятся близкие им люди. В первые минуты несчастные женщины совершенно теряли всякую способность соображать, и, как безумные метались взад и вперед… Стоны, женские рыдания и детский плач сливались в один безудержный взрыв отчаяния. Неужели это – правда? Ведь всего несколько часов тому назад он был здесь. За что его могли убить, когда его на корабле так любили?…

Все в слезах, в чем только попало, несчастные женщины бегут туда, в госпиталь, в мертвецкую… Все-таки где-то там, в тайниках души, у них теплица маленькая надежда, что, быть может, это – не он, это – ошибка… Вот, они в мертвецкой. Боже, какой ужас!… Сколько истерзанных трупов!… Они все брошены кое-как, прямо на пол, свалены в одну общую ужасную груду. Все – знакомые лица…. Безучастно глядят остекленевшие глаза покойников. Им теперь все безразлично, они уже далеки душой от пережитых мук…

…К телам не допускают. Их стерегут какие-то человекоподобные звери. С площадной бранью они выгоняют пришедших жен и матерей, глумятся при них над мертвецами. Что делать? У кого искать помощи и защиты?… Кто отдаст им хоть эти изуродованные трупы? К новым, революционным властям, авось они растрогаются… Скорее туда! Но там их встречают только новые оскорбления и глумливый хохот. Кажется, что в лице представителей грядущего, уже недалекого Хама, смеется сам Сатана…».

На окраине Хельсинки есть небольшая православная церковь Ильи Пророка. Внутри этой церкви слева от резного иконостаса, на стене четыре серебряные пластины, образующие крест. Это – Морской Крест – памятник офицерам Российского флота, похороненным в Финляндии. На нем фамилии более ста человек. И для многих из них датой ухода из жизни стали первые дни марта 1917 года…

Слава Богу, появилась инициатива почтить память офицеров Балтийского флота, ставших жертвами Февральской революции в Гельсингфорсе. Инициативу поддержали российское посольство и финская православная церковь.

17 марта 1997 года, в день 80-летия гибели адмирала А.И.Непенина, в память погибших чинов Балтийского флота в Успенском кафедральном соборе в Хельсинки, в торце почетной алтарной части была установлена памятная доска с именами 59 погибших. Освятил мемориальную доску, специально приехавший в Хельсинки, глава финской православной церкви митрополит Гельсингфорсский Лев. Панихиду по-русски отслужил настоятель Успенского собора, глава православной общины Хельсинки протоиерей отец Вейкко. Торжественно и печально звучал под сводами собора голос протодьякона отца Михаила, сына русского эмигранта, офицера Северной армии генерала Миллера. Вместе с церковным хором в службе участвовал и протоиерей Покровского храма Московской патриархии отец Виктор.

Впервые в старинном соборе, некогда главном русском православном храме Гельсингфорса, где бывали убитые в 1917 году моряки, появилась доска с именами офицеров Российского императорского флота – людей чести и долга, которыми можно и нужно гордиться.

Несмотря на все вышесказанное, современному читателю достаточно трудно понять, почему в 1917 году немалая часть нижних чинов русского флота, в одночасье, превратилась в огромную банду убийц, грабителей, насильников и дезертиров. Писатели-маринисты в советское время пытались дать свое понимание истоков противостояния на флоте, в виде возвышенно-наивного описания двух «оборотных сторон медали» корабельной жизни, объясняющие эти трагические события.

Борис Лавренев в романе «Синее и белое» пишет о двух сторонах флотской жизни: «На одной стороне – сверкание погон, кортиков, орденов, чины, войсковые печати родовых жалованных грамот, гербовые страницы дворянских книг, успехи, волшебно смеющаяся жизнь, слава, женщины, прекрасные как цветы, утонченная романтика любовной игры; на другой – бесправие, темень, безымянность, каторжный матросский труд, кабаки, упрощенная любовь… подальше от начальственных глаз таимые черные мысли».

Как мы видим, в действительности все было намного трагичнее и сложнее. Известно, что с началом войны в 1914 году патриотический подъем в России был очень силен. Более того, показателями этого патриотического подъема стали и антинемецкие выступления на флоте, проявившиеся у нижних чинов, против офицеров, носителей немецких фамилий. В официальном отчете по Морскому ведомству о дисциплине морских команд за 1914 год, писалось следующее:

Патриотическое воодушевление, охватившее с началом войны все население империи, благодетельное влияние запрещения продажи водки, спиртных напитков и отмена выдачи командам флота чарки вина натурой еще более усилила в нижних чинах сознания святости долга и беззаветной преданности Престолу и отечеству и в результате политическая пропаганда, резкое уменьшение коей замечалось и в прошлом году – вовсе прекратилась.

Как показали прошедшие в феврале—марте 1917 года события, менее всего были подвержены «революционному» влиянию корабли и соединения, наиболее активно воевавшие на море в годы войны: соединения подводных лодок, миноносцы Минной дивизии.

С другой стороны, стоявшие в базах Балтийского моря линейные корабли, в первую очередь стали рассадником «революционных» идей различного толка: от оголтелого анархизма, до крайнего большевизма. Именно их команды оказались наиболее восприимчивы к политической пропаганде и подвержены влиянию береговых «агитаторов». Именно психология матросов, живущих в стальных городах – линкорах, крестьян одетых в морскую форму, не бывавших в море и не видевших настоящей морской службы, кроме муштры, объясняет то, с какой легкостью, они поддавались любой пропаганде.

Современник тех смутных дней, видный деятель партии эсеров В.М.Чернов, так писал об особенностях жизни матросов:

«И другая особенность – жизнь на самодовлеющих “плавучих крепостях” также наложила на матросскую среду свой отпечаток… Буйная удаль, с примесью непостоянства, беззаботная подвижность и неприкованность ни к каким прочным “устоям” и, наконец, самодовлеющее противопоставление остальному миру, при крепкой товарищеской спайке в узком кругу».

Во время бунта на линкорах в Гельсингфорсе, наибольшей жестокостью и призывами к убийствам отличались именно «вожаки» восстания – люди, с революционным, либо с уголовным прошлым, и, как правило, не имеющие отношения к действующему флоту, «отморозки», как мы сказали бы сейчас, за деньги готовые на любую подлость и преступление, были и есть в любые времена. Были они и в 1917 году, были тогда и державы готовые все это оплачивать. Именно они организовывали якобы «стихийные» матросские митинги, направляли толпу по конкретным адресам для арестов и убийств офицеров. Именно безумство вседозволенности, умело сообщенное матросской толпе этими «вожаками»-провокаторами, толкало многих матросов на преступления.

При этом, основная масса матросов не жаждала убивать своих офицеров. Многие из них оказались заложникам того шального, «революционного» времени и действовали под влиянием внешних обстоятельств и провокаторов, что ни в какой мере их не оправдывает.

Память об этих событиях глубоко врезалась в души флотских офицеров, поэтому в дальнейшем, морское командование Белых флотилий, старалось не брать матросов в свои части. Более того, если пленных красноармейцев, особенно из числа мобилизованных, белые офицеры зачисляли к себе на службу, то пленных матросов всегда ждала смерть. Так глубоко прошел «революционный» разлом, по сердцам флотских офицеров.

Появившиеся в конце февраля 1917 года на кораблях и в частях судовые комитеты и общие собрания команд, все больше входили во вкус матросского самоуправления. Они присваивали себе право объявлять доверие или недоверие своим командирам и офицерам. В команде «Расторопного» комитет выдвинул требование убрать нескольких унтер-офицеров, офицеров пока не трогали. Мичман Садовинский знал, «чистки» кают-компаний на других кораблях – в полном разгаре.

Если меня выбросят с флота, – думал мичман, – это станет трагедией моей жизни, но торговать спичками на улицу, я не пойду.

Так как в матросские комитеты выбирались, преимущественно горлопаны и крикуны, люди случайные и далеко не лучшие, то под видом демократии, на флоте процветала самая настоящая анархия.

Свидетель событий, происходивших на кораблях Минной дивизии, офицер эскадренного миноносца «Новик» мичман А.Завьялов, вспоминая «чистки» офицеров инициированные матросами, пиcал:

«На “Новике” был комендор Пашков… После революции он прямо захворал манией величия. Вот мечтал стать офицером, и хотя был малограмотен и еще меньше образован, возомнил себя самым умным на судне. Всегда и всюду старался подчеркивать свое понимание и превосходство в сравнении с массой, а на самом деле вмешивался не в свои дела и, конечно, только все путал.

Я замечал, что многие матросы потому-ли, что раньше были особенно ревностно исполнительны и может за это не пользовались расположением своих сослуживцев или по чему другому, но они точно хотели реабилитироваться в чьих-то глазах и для этого считали необходимым и достаточным списать с корабля какого-нибудь, не пользующегося общим расположением офицера. В результате “деятельности” матроса Пашкова экипаж “Новика” лишился грамотного артиллерийского офицера, а корабль выходил в море с пониженной боеготовностью.

Но, может быть, подобные выходки были следствием разлагающего влияния революционной пропаганды… Так, к моему в то время удивлению, на первом плане стояли не знания, а личные симпатии и антипатии. Так быстро падала боеспособность, уже через месяц после революции».

Из представителей этих самых судовых комитетов 5 марта 1917 года в Гельсингфорсе и был создан Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта. 10 марта 1917 года, новый командующий флотом Балтийского моря вице-адмирал А.С.Максимов, «красный командующий», как он любил сам себя называть, своим приказом № 11 объявил по флоту приказ военного и морского министра Временного правительства А.И.Гучкова:

ПРИКАЗ

Командующего флотом Балтийского моря.

Посыльное судно «Кречет» 10-го марта 1917 № 11

При сем объявляю приказ Армии и Флоту от 9 сего марта.

Вице-адмирал Максимов

Приказ Армии и Флоту

Волей народа Россия стала свободной. Для сохранения этого блага офицеры, солдаты и матросы должны тесно сплотившись отстоять возрожденную страну от врага, залившего ее кровью ее многих лучших сынов. Каждый гражданин России, желающий ей счастья и славы, должен проникнуться мыслью, что лишь в единении сила и утверждение нового строя. Призывая всех чинов Армии и Флота к его неослабной защите, выражаю уверенность, что завоеванные ими гражданские права еще больше сплотят вооруженные силы России в одно неделимое целое.

Верьте друг-другу офицеры, солдаты и матросы! Временное правительство не допустит возврата к былому. Установив начала Государственного Строя, оно призывает Вас спокойно выждать созыва Учредительного Собрания. Не слушайте смутьянов, сеющих между Вами раздор и ложные слухи. Воля народа будет исполнена свято. Опасность не миновала и враг еще может бороться. В переходные дни он возлагает надежды на Вашу неподготовленность и слабость.

Ответим ему единением. Свободная Россия должна быть сильнее низвергнутого народом строя. Высокая честь выпадает на Вашу долю офицеры, солдаты, матросы свободной России. Родина ждет от Вас мудрых решений. В Ваших руках судьба народной свободы.

Подписал: Военный и Морской Министр А.Гучков Верно: И.д. Нач. Штаба кап. 1 ранга князь Черкасский

Какой фарисейский приказ, – злился мичман Садовинский. – Пролить столько офицерской крови и после этого призывать офицеров и матросов к сплочению и единению.

7 марта 1917 года Временное Правительство установило новую форму «Присяги или клятвенного обещания на верность службы Российскому Государству для лиц христианских вероисповеданий». На флоте пошли разговоры о принятии присяги на верность Временному Правительству.

Русские воины всегда считали воинскую присягу святыней. Присяга – это клятва. Принятие присяги в Российском флоте и Российской армии в дореволюционной России являлось религиозным обрядом – обещанием перед Богом. Матрос или солдат давал присягу не только государству и народу, но и самому Богу в Кого он верил, на Кого надеялся и от Кого ждал помощи.

Нарушение присяги считалось большим грехом перед Богом и людьми. Если военнослужащий преступал клятву, то, значит, он уподоблялся Иуде Искариоту, он покинул Бога и, сам был покинут Богом, и он уже не настоящий верующий. Такая присяга имела большое значение и большую силу.

Нарушение присяги перед Богом означало отказ от заповеди Божией, призывающей «положить душу за други своя». В дореволюционной России принимал присягу не командир, а духовенство. И, только если не было соответствующего священнослужителя, то принимал присягу командир, при участии корабельного или полкового священника.

9 марта 1917 года, определением Святейшего правительствующего синода присяга была принята по духовному ведомству, о чем по всем епархиям разослали соответствующие указы.

Российское духовенство в марте 1917 года считало, что раз император Николай II отрекся от престола, а великий князь Михаил Александрович признал власть Временного Правительства, призвав граждан России повиноваться тому, то это служило достаточным основанием для принесения присяги на преданность новой власти. Проповеди и воззвания духовенства об этом печатались на страницах церковной периодической печати, начиная с апреля 1917 года.

В 10-х числах марта духовенство Русской Православной Церкви само принесло присягу Временному Правительству. Также было признано необходимым участие духовенства в церемонии принятия новой присяги.

11 марта 1917 года в Гельсингфорсе по кораблям и частям Балтийского флота была разослана Присяга на верность Временному Правительству:

Клянусь честью офицера (солдата, матроса) и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным Российскому Государству, как своему Отечеству.

Клянусь служить ему до последней капли крови, всемерно способствуя славе и процветанию Российского государства.

Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного собрания.

Возложенные на меня служебные обязанности буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительную пользу государства и не щадя жизни ради блага Отечества.

Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг офицера (солдата, матроса) и гражданина перед Отечеством.

Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером (солдатом, матросом) и не нарушать клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключении данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь.

Внимательно прочитав текст новой присяги, мичман Бруно Садовинский удивился тому, насколько Временное Правительство сохранило ее религиозный характер. Все это как-то слабо вязалось со всеми, отнюдь не христианскими, кровавыми и трагическими событиями, связанными с приходом к власти в России этого правительства.

Мичмана Б.Садовинского, как человека верующего, текст новой присяги, с клятвой перед Богом и целованием креста не смущал. Но, как офицер, сызмальства воспитанный на идее нерушимости присяги и верности царю, и в этих понятиях прошедший службу, начиная с Сумского кадетского корпуса, Морского корпуса и Балтийского флота, он не мог понять, почему так быстро духовенство Русской православной церкви официально поддержало Временное Правительство.

О том, что Бруно Садовинский был человеком верующим, следует из «Аттестации кадета Сумского кадетского корпуса Садовинского», выданной ему при окончании корпуса отделенным офицером-воспитателем подполковником Д.Н.Пограничным. В графе «Общие черты и особенности характера воспитанника…» записано: «Религиозен. Часто молится и осеняет себя православным крестом. Правдив и честен… Дурному влиянию не поддается».

Религиозное воспитание кадет в Сумском корпусе считалось важной частью воспитания будущего офицера в любви к Родине, верности государю императору, преданности армии на всю жизнь. Директор корпуса генерал лейтенант А.М.Саранчов, боевой офицер, сам был ярким примером своим воспитанникам. Его педагогическая система работала настолько слаженно, что даже революция не помешала функционированию Сумского корпуса еще целый год, пока большевики не захватили город Сумы. Именно вера, мужество и смелость, воспитанная офицерами-педагогами генерала А.М.Саранчова в мальчишках-кадетах, позволили им спасти знамя своего корпуса. Спасенное знамя, единственное из знамен всех российских кадетских корпусов, стало символом веры, доблести и чести Сумских кадет. И не судьба ли, связавшая и соединившая между собой события прошлого и настоящего, позволила именно знамени Сумского кадетского корпуса, под которым маршировал и кадет Бруно Садовинский, сохраниться до нашего времени.

Осмысливая текст новой присяги, Садовинский вновь и вновь задавал себе вопросы:

Почему духовенство Русской Православной Церкви само так быстро принесло присягу Временному Правительству? Почему было признано необходимым участие духовенства в церемонии принятия новой присяги?

Такое впечатление, – думал Садовинский, – что Синод стремился как можно быстрее закрепить завоевания этого правительства и обеспечить ему свою поддержку.

Вообще, вокруг событий февраля—марта 1917 года, постоянно звучали одни и те же вопросы: «Почему так быстро?» и «Кто подталкивает эти события? С какой целью?»

И еще, – рассуждал Бруно, – если прежней присягой на верноподданство царю, якобы ничего не значащей, после отречения Николая II, власти и Синод распоряжаются с легкостью пренебречь, то такое же легковесное отношение у матросов и офицеров может быть и к новой присяге, приносимой на верность Временному Правительству.

Так оно и случилось в дальнейшей истории России: потеряв веру и один раз став на путь клятвопреступления – нарушения единожды данной присяги, для офицеров, матросов и солдат дальше потянулась цепочка последующих, аналогичных нарушений присяги.

Сначала нарушили свою присягу «на верность службе Временному Правительству» те из офицеров, матросов и солдат, кто осенью 1917 года и весной 1918 года поддержали большевиков и стали на их сторону в Гражданской войне.

Потом нарушили свою присягу те, кто в 1991 году, в период распада СССР, присягнули на верность новым правительствам в бывших республиках СССР…

Интуитивно, мичман Б.Cадовинский чувствовал, что в новой присяге содержится какое-то внутреннее противоречие:

С одной стороны, – размышлял Бруно, – Временное Правительство обещало признать любой выбранный Учредительным собранием, образ правления страной.

С другой стороны, Временное Правительство обязывается всячески подавлять любые попытки к восстановлению монархического строя, хотя Учредительное собрание могло предложить стране и такой строй, во главе с новым монархом.

Таким образом, получалось, что офицерам, матросам и солдатам приходилось давать клятву на верность правительству, которое публично превышало свои полномочия.

На Балтийском флоте у многих текст новой присяги так же вызывал сомнения – не провокация ли это? В связи с этими вопросами 19 марта 1917 года начальнику Минной дивизии капитану 1 ранга А.В. Развозову пришла разъясняющая, относительно текста присяги, телеграмма от комфлота вице-адмирала А.С.Максимова:

Принята: 19/III в 12 час. 00 мин.

Служба связи Южного района

Балтийского моря

ТЕЛЕГРАММА

Наминдиву Посыльное судно «Кречет»

18/го марта 1971 года.

Министр юстиции Временного Правительства Керенский мне лично подтвердил что текст присяги не может вызывать сомнений.

Объявляю что вся действующая Армия, Черноморский флот принесли присягу на верность Родины и повиновению правительству которое в свою очередь также принесло присягу новому строю.

Предлагаю о вышеизложенном объявить вверенным мне частям флота и армии и продолжение приведения к присяге текст коей был объявлен моим приказом от 11/го марта сего года.

Исполнение донести.

Вице-адмирал Максимов

Не все офицеры, понимавшие необходимость перемен в стране, принимали новую присягу Временному Правительству. В начале марта на Северном фронте, среди офицеров, была распространена прокламация следующего содержания:

Для распространения среди господ офицеров 5 марта 1917 г. Действующая армия

Переворот, произведенный кучкой людей, добивавшихся власти под флагом забот о действующей армии, как теперь выяснилось, давно подготовлялся ими.

Для этой цели ими искусственно вздувались при помощи земств и городов цены на хлеб и прочие продукты; принимались все меры к расстройству транспорта, увеличению преступной спекуляции и пр. и пр. Все это творилось под флагом: «Все для армии», и «Война до полной победы»…..

Из боязни, что победа, которая предвидится летом… они воспользовались моментом и теперь, когда все войска особенно привязаны к фронту, с помощью невоюющих войск произвели переворот, прикрываясь именем Действующей армии.

Мы не знаем, под каким давлением произошло мнимое отречение нашего Монарха. Здесь возможен и подлог, и принуждение, чего можно ожидать от изменников.

К Вам, верные сыны Отечества и верные слуги Царя, обращаюсь я с этим призывом. Не присягайте никому другому. Вы, стоящие перед лицом смерти, бойтесь в эту минуту слову изменить, слову присяги, дабы не предстать перед Вечным Судьей с печатью Иуды на челе…

Чувствуется, что эта прокламация написана людьми глубоко потрясенными всем происходившим в стране, горячо любящими Россию и обладающими высокой душой. И таких людей было немало…

Духовная составляющая новой присяги, участие в ее принятии русского духовенства, как-то сглаживала сам этот факт, требование командования флота присягнуть новому правительству, принятие присяги коллективно – в строю, все-таки заставило флотских офицеров и мичмана Бруно Садовинского, в том числе, смирится в душе с новой присягой. Все офицеры и матросы эскадренного миноносца «Расторопный» приняли присягу на верность Временному Правительству.

17 марта 1917 года в Гельсингфорсе проходили торжественные похороны «жертв революции». Матросы с кораблей приняли участие в похоронах и мичман Садовинский узнал о них от своих нижних чинов.

Мичман Б.Садовинский вспомнил похороны в Моонзунде моряков с миноносца «Доброволец», героически погибших на море в войне с Германией, вспомнил, как он провожал их в последний путь, и этот фарс с похоронами «жертв революции», еще больше ожесточил его душу и сердце…

То, что это было фарсом, помогает понять и записанный Г.К.Графом случай, когда матрос с тральщика «Ретивый», ранивший своего офицера, продолжал стрелять, пока одна из пуль, рикошетировав от стальной стенки люка, не попала ему самому в живот. Сбежавшаяся команда тральщика отнесла его в госпиталь, но убийца офицера, промучившись несколько часов, умер. Матроса-убийцу причислили к «жертвам революции» и торжественно похоронили в красном гробу. С началом революционных событий в Петрограде, жизнь в Гельсингфорсе сильно переменилась. Начались перебои с хлебом, витрины магазинов, некогда блистающие красотой и разнообразием, поблекли. Город продолжало лихорадить от свершившейся «великой и бескровной революции».