Александр Витальевич Лоза

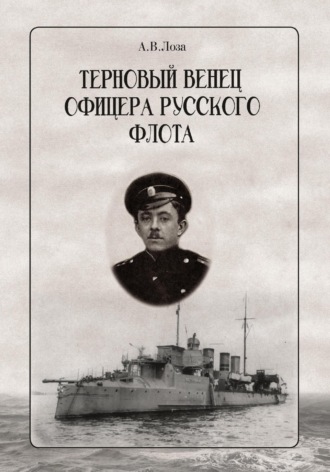

Терновый венец офицера русского флота

Подробно одиссею «Китобоя» описал замечательный флотский писатель-журналист капитан 1 ранга Н.Черкашин. Он писал: «Свою воспетую потом в стихах одиссею, “Китобой” начал 13 июня 1919 года. Командовал “Китобоем” бывший мичман императорского флота, а тогда военмор Владимир Сперанский».

Владимир Иванович Сперанский, однокашник по Морскому корпусу Бруно Адольфовича Садовинского, выпустился из корпуса в 1915 году. После октябрьского переворота остался на службе в красном Балтийском флоте. Бывший офицер без особого труда убедил команду перейти на сторону белых. «Китобой» стал флагманом речной флотилии Северо-Западной армии белых, Морским управлением которой командовал герой Порт-Артура молодой контр-адмирал В.Пилкин.

«Самый героический период жизни сторожевика был связан с его новым командиром – лейтенантом Оскаром Ферсманом, выпускником Морского корпуса 1910 года», писал Николай Черкашин. Вырвавшись из Эстонии, «Китобой» прошел через непротраленные минные заграждения Балтики и завершил переход в Копенгагене. Переход

«Китобоя» под Андреевским флагом, который он отказался спустить даже под жерлами пушек английских крейсеров, через Северное море, пролив Ла-Манш, Атлантику, Средиземное море, с заходами в Лиссабон, на Мальту, в Пирей, окончился на Черном море в Севастополе.

«Ни на одном пароходе мира не было такой кочегарной команды: швыряли уголь в топку и князь с мичманскими погонами Юрий Шаховский, и кадет Морского Корпуса барон Николай Вреден…» замечал Черкашин. После эвакуации из Крыма Белой армии «Китобой» перешел в Бизерту. «Тогда, в 1920 году, сторожевик “Китобой” был последним русским кораблем, над которым развевался Андреевский флаг в европейских водах Атлантики», заканчивал свою повесть Н.Черкашин.

Но, ничего этого не мог предвидеть мичман Б.Садовинский, глядя на проходящий мимо их эсминца сторожевик «Китобой», поэтому кроме записи в вахтенном журнале «Расторопного», эта встреча с «Китобоем» не оставила у него в памяти никаких следов.

7 сентября корабли Балтийского флота получили радио за подписью адмирала Канина, следующего содержания: «По повелению Верховного Главнокомандующего, командование Балтийским флотом сдал вице-адмиралу Непенину».

7 сентября 1916 года вице-адмирал А.И.Непенин вступил в командование Балтийским флотом. В 13 ч этого же дня стало известно, что новый командующий Балтийским флотом вышел на миноносце «Победитель» в Куйвасто для встречи с начальником Минной дивизии, штаб которого находился на эскадренном миноносце «Новик». Старший помощник «Новика» Г.К.Граф, будучи свидетелем этих событий, так описывает прибытие нового командующего на «Новик»: «Немного спустя, адмирал Непенин приехал к нам, расцеловался с начальником дивизии и командиром и пошел в каюту адмирала. Там он долго беседовал с начальником дивизии, а потом туда были приглашены командир, чины нашего штаба и флаг-капитан по оперативной части капитан 1 ранга князь Черкасский. Совещание затянулось до 10 часов вечера. Следующее утро новый командующий флотом посвятил осмотру судов, а в 9 часов мы пошли с “Победителем” к большим кораблям, стоявшим на Аренсбургском рейде, и к Церелю, для его осмотра».

7 сентября миноносец «Расторопный» находился в дежурстве в Куйвасто. Экипаж энергично готовился к неожиданному смотру кораблей новым командующим флотом, и утром следующего дня адмирал А.И.Непенин осмотрев корабли, находящиеся в Куйвасто, быстро убыл в Аренсбург.

9 сентября «Расторопный» перешел в Ревель, 10 сентября, в субботу, подошла очередь выщелачивать котел № 4. Инженер-механик миноносца мичман Гуляев дал команду кочегарному унтер-офицеру произвести выщелачивание. Кочегары положили в котел 6 пудов (98 кг) соды, налили 3 фунта (1,23 кг) керосина, наполнили котел водой и начали выщелачивать.

11—13 сентября артиллеристы миноносца проводили на полигоне учение по стрельбе из пулеметов по плавающей мине Угрюмова, пока она не затонула; израсходовали 350 штук пулеметных патронов. Перейдя с полигона, встали на якорь в Балтийском Порту.

сентября в 3 ч 5 мин снялись с якоря и пошли в Ревель. По прибытию в Ревель, ошвартовались к эскадренному миноносцу «Достойный». Приняли из Ревельского Порта 63 пуда 10 фунтов (1036,7 кг) машинного масла.

В этот день, в 15 ч 30 мин врач 9-го дивизиона коллежский асессор Н.М.Смирнов начал производить медицинский осмотр команды миноносца. По приказу командира, для проведения осмотра выделили кубрик команды. Матросы выстроились в шеренгу, брюки их были спущены, а тельняшки подняты до груди. Николай Михайлович Смирнов, проходил вдоль шеренги моряков, осматривал и ощупывал кожные покровы каждого, спрашивал, есть ли жалобы на самочувствие, и делал соответствующие записи в своем журнале.

Вообще-то болели матросы довольно редко. Добротное флотское питание, молодые организмы и профилактика делали свое дело. В основном досаждали мелкие травмы, нарывы, да близость большого портового города и доступных женщин. Поэтому, как говаривал Николай Михайлович Смирнов «профилактика, профилактика и еще раз профилактика, господа». Не обошел вниманием Н.М.Смирнов и офицеров эсминца. На момент медицинского осмотра все были, слава Богу, здоровы.

сентября эскадренный миноносец «Расторопный» поднял дежурный флаг, и вышел на Ревельский рейд. В пятницу, 16 сентября перешли в Балтийский Порт. На переходе в 15 ч 13 мин сигнальщик матрос Николай Лапин, прибывший недавно с миноносца «Туркменец Ставропольский», обнаружил плавающую мину. Мина не угрожала непосредственно миноносцу, но ее требовалось уничтожить. Вахтенный офицер мичман Б.Садовинский, похвалив Лапина, вызвал дежурный расчет артиллеристов. По мине открыли огонь из пулемета и через 6 мин она затонула.

сентября находились на якоре в Балтийском Порту; глубина 9 сажень (16,67 м), канату на клюзе – 30 сажень (55,56 м), грунт – ил.

сентября снялись с якоря и из Балтийского Порта перешли в бухту Регервик, оттуда – в Ревель. По приходу в Ревель миноносец

«Расторопный» ошвартовался у стенки порта. С транспорта «Ангара» прибыл водолаз для осмотра гребных винтов миноносца. На мачте миноносца подняли «боевой» флаг «Наш», что по своду сигналов означало: «Ведутся водолазные работы». В 17 ч 8 мин водолаз спустился под воду и через 10 мин вышел из воды. В следующие сутки водолазные работы по осмотру состояния винтов были продолжены, закончились в 11 ч 10 мин флаг «Наш» спустили. В ходе водолазных работ были выявлены вмятины и трещины в лопастях гребных винтов, требовался их срочный ремонт или замена.

20 сентября на «Расторопном» зачитали приказ командующего флотом Балтийского моря № 666, которым командующим кораблем назначался старший лейтенант А.И.Балас.

В среду, 21 сентября, снялись со швартовых в Ревеле и ушли в Гельсингфорс для ремонта гребных винтов; на переходе разошлись контркурсами с эскадренными миноносцами «Громящий» и «Эмир Бухарский».

«Бабье лето» в Гельсингфорсе вступило в свои права. Деревья покрылись золотом листвы, воздух стал прозрачен и чист, небо наполнилось голубизной.

«Расторопный» находился у причалов Гельсингфорса в течение целой недели – с 22 по 29 сентября. Мичман Садовинский встречался с Ириной, лишь только представлялась возможность. Он, как мальчишка-гардемарин, искал и находил малейшую причину освободиться от службы и сойти с корабля в город. В эти дни они много бродили по тихим скверам и паркам города, заполненных шуршащей золотой листвой, присаживаясь от усталости, то за столики уличных кафе, то на скамьи аллей, то в беседки парков. В один из выходных дней, когда Бруно рано сошел с корабля, и они, по традиции, встретились у фонтана с нимфой, Ирина, улыбнувшись, пригласила его к себе домой, на обед. Бруно непроизвольно глянул на часы и без колебаний согласился. Они миновали Торговую площадь, по мосту через канал перешли на полуостров Катайанокка, разделяющий Нора-Хамин (Северный порт) и Седра-Хамин (Южный порт), прошли по набережной, мимо закрытого, во внеурочное еще время, казино для русских морских офицеров, свернули направо в переулок и подошли к красивому жилому дому.

– Вот мы и пришли, – сказала Ирина. Они поднялись на второй этаж и остановились у двери темного дерева. Ирина достала ключ, отворила дверь и поманила за собой Бруно. В передней висело большое зеркало в старинной, золоченой раме. Фигура мичмана отразилась в нем, на мгновение, во весь рост, и Бруно улыбнулся. Он снял форменное пальто и повесил его на вешалку, рядом с флотским пальто с погонами капитана 2 ранга. Фуражку он положил на столик при зеркале. Ирина пригласила его в гостиную.

Мамочка, у нас гость! – громко произнесла она, усадила мичмана на мягкий диван и вышла в другую комнату. Бруно осмотрелся. Обстановка гостиной была приятной и уютной. Красивая, подобранная со вкусом мебель, гармонировала тканью обивки с цветом и рисунком обоев. Приятно радовало глаз присутствие только необходимых и удобных вещей, не было заметно побрякушек и ненужных безделушек. Все, что он увидел, как-то очень сочеталось с самой Ириной, и Бруно совсем не удивился этому: внутренне, он ожидал чего-то подобного.

Обед был накрыт в столовой. Родители Ирины уже расположились за овальным, сервированным красивой посудой, столом.

Здравствуйте, – произнес мичман с коротким полупоклоном. Мама с улыбкой кивнула, отец поднялся, протянул руку и поздоровался:

Прошу к столу.

Бруно извинился, попросил разрешения оставить кортик в прихожей, вновь вернулся в столовую и сел за ослепительную скатерть, заложив салфетку. Отец Ирины приподнял со стола хрустальный графинчик и вопросительно посмотрел на гостя:

Как насчет имбирной?

Не откажусь, – согласился Бруно.

Ну, за знакомство в нашем доме, Бруно Адольфович! – произнес отец Ирины. Они чокнулись и выпили. Тонко зазвенели приборы, мужчины на минуту замолчали, закусывая. Ирина, ухаживая за ними, сама разливала суп. Опять замолчали, сосредоточившись на супе.

Ириночка рассказывала мне о вас, Бруно, – проговорила мама Ирины, когда тарелки оказались пусты.

Мы очень рады, что у Ириночки появились вы….

Закончив 30 сентября ремонт винтов, эскадренный миноносец «Расторопный» получил со штабного судна «Кречет» распоряжение идти к маяку Реншер. В 10 ч 5 мин стали на якорь у маяка, в 11 ч 52 мин к борту «Расторопного» подошел миноносец «Сильный».

В 12 ч 05 мин «Сильный» отошел от борта и ушел в Гельсингфорс.

В вахтенном журнале мичман Воронин записал:

1 октября, суббота. Поркалаудский рейд. 6:00. Развели пары в котле № 1.

8:45. Ледоколы «Ермак» и «Царь Михаил Федорович» ушли в Гельсингфорс.

8:41. Эск. мин. «Меткий» прошел из Гельсингфорса. 10:20. Снялись с якоря.

12:52. С линкора «Петропавловск» ( 5-Щ) (А-Н6) 13:13. Ошвартовались в Лапвике у угольной пристани. 13:20. Загребли жар в котле № 3.

14:00. Начали погрузку угля.

14:50. Окончили погрузку угля. Приняли 18 тонн.

16:16. Эск. мин. «Сторожевой» ушел в Ганге. Под парами котел № 1.

Запись в вахтенном журнале эсминца «Расторопный» «Загребли жар в котле», требует пояснения. Корабельный паровой котел, работающий на угле, очень инерционен. Для резкого уменьшения выработки пара, на угольных миноносцах, поступали следующим образом: кочегары лопатами выгребали горящий уголь из топки парового котла на площадку перед ним, при этом резко уменьшалась его паропроизводительность, и если требовалось, котел вообще мог быть выведен из действия. Эта работа была очень тяжелая, жар от раскаленного угля жег лица матросов, пот заливал глаза, легкие обжигал раскаленный воздух. Вахты кочегаров на угольных миноносцах, считались одними из самых тяжелых.

2 октября, воскресенье, бухта Лапвик. Корабельный день по распорядку, как обычно, начался с побудки в 6 ч 30 мин. Матросы вязали пробковые койки и выносили их на палубу для проветривания. В 6 ч 55 мин команда позавтракала, в 7 ч 20 мин дудки боцманматов пропели «утреннюю приборку» по заведованиям. Воскресная приборка длилась по времени дольше и производилась тщательнее. Предстоял осмотр корабля командиром. Мичман Б.Садовинский, проверявший приборку, прошел по верхней палубе миноносца от носа в корму в сопровождении старшего боцманмата, проверяя качество приборки. Пока ничего обидного морскому глазу им замечено не было, о чем свидетельствовала полуулыбка на жестком усатом лице боцмана. Бронза сияла, надраенная матросскими руками, краска была помыта, брезент обтянут, все концы подобраны и не размочалены, а у трапа в корме лежал новенький мат.

С верхней палубы мичман спустился в низы. Здесь его встретил рапортом машинный кондуктор, и начался осмотр внутренних помещений. Носовое котельное отделение, кормовое котельное отделение, машинное отделение. По трапам вниз—вверх, вниз—вверх. Сгибаясь под нависающими паропроводами и трубопроводами, огибая маневровые клапана и штоки приводов вентиляции, мичман Б.Садовинский внимательно проверял чистоту и порядок, наведенный матросами в сложном хозяйстве инженер-механика мичмана Н.Т.Гуляева.

Мичман Садовинский не был педантом, и с белым носовым платком не лез под пайолы, но он знал совершенно достоверно, что десятки матросских глаз смотрят на него, и если сейчас он ослабит контроль, то в следующий раз, что-то может оказаться не сделанным. Такова неумолимая, железная логика флотской службы – контроль ежедневный, ежечасный, без придирок и оскорблений, но строгий и не лукавый.

Замечаний накопилось достаточно. Мичман дал время на их устранение и поднялся наверх, доложить командиру о готовности корабля к осмотру.

3 октября в 14 ч 16 мин снялись со швартовых и совместно с миноносцем «Разящий» пошли в Ганге. По прибытию стали на якорь и кормовые швартовы у стенки, команду уволили на берег. С 3 по 6 октября миноносец находился в Ганге.

октября офицеры миноносцев живо обсуждали пришедшие с Черного моря подробности боевой победы подводной лодки «Тюлень», которая под командой старшего лейтенанта М.А.Китицина в конце сентября захватила и привела в Севастополь вооруженный турецкий пароход «Родосто» водоизмещением около 3000 т. Командир «Родосто», германский офицер, и турецкая команда попали в плен.

октября 1916 года.

9:07. Снялись с якоря. Совместно с «Разящим» пошли в дозор. 17:00. Стали на якорь у входа в Нукке-Вормский фарватер.

17:06. Снялись с якоря для перемены места.

17:14. Стали на якорь. Глубина 6 сажень. Канату 25 сажень.

октября «Расторопный» вернулся из противолодочного дозора в Ганге, затем перешел в Балтийский Порт, оттуда – в Ревель, где находился до 10 октября.

октября Балтийский флот потрясла весть о гибели в Севастополе линейного корабля «Императрица Мария». Мичман Садовинский знал некоторых молодых офицеров своего выпуска, служивших на «Марии», но сведений о погибших еще не было. По Ревелю поползли слухи, что взрыв на линкоре – это диверсия германской разведки.

Линкор «Императрица Мария», на котором держал свой флаг командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В.Колчак, взорвался 7 октября 1916 года. Новейший линкор, постройки 1915 года, получил серьезные повреждения носовой части в районе 1-й башни главного калибра. В результате серии взрывов, через 56 мин после первого из них, линкор «Императрица Мария» сел носом на грунт, накренился на правый борт и перевернулся. 225 человек погибло, 85 были тяжело ранены.

Через 39 лет, так же осенью, 29 октября 1955 года, на рейде Севастопольской бухты, при столь же странных обстоятельствах, на глазах всего города, погиб флагманский корабль советского Черноморского флота – линкор «Новороссийск», бывший итальянский линкор

«Джулио Чезаре». По странному и трагическому стечению обстоятельств, линкор «Новороссийск», как и линкор «Императрица Мария», получил серьезные повреждения носовой части в районе 1-й башни главного калибра. Как потом выяснилось, площадь пробоины достигала 150 м2. Через 2 ч 45 мин после взрыва линкор перевернулся и затонул. Погибло 609 человек.

Школьниками, в 1962—1963 годах, мы ухаживали за памятниками воинской славы, в том числе за памятником на вершине холма, рядом с «Братским кладбищем» времен первой обороны 1854—1855 годов, на Северной стороне Севастополя. На постаменте, символизирующем башню корабля, стоял матрос с опущенной головой и держал в руках склоненное знамя. Надпись на памятнике была очень краткой и ничего не объясняющей: «Родина – сыновьям». Ни даты, ни наименования корабля, ни фамилий офицеров и матросов на памятнике не было. Иногда кто-то приносил цветы, или появлялись маленькие фотографии молодых матросов или офицеров, но их тотчас убирала администрация кладбища. Шепотом люди говорили, что это памятник погибшим на линкоре «Новороссийск» и, что эта трагедия подобная той, что произошла до революции с линкором «Императрица Мария». Много лет спустя, слушателем Военно-Морской Академии, я ознакомился с отчетом правительственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели линкора «Новороссийск». Как и в случае с гибелью «Императрицы Марии», формулировки причин обеих трагедий расплывчаты и двойственны: линкор «Императрица Мария» – самопроизвольное возгорание и взрыв боезапаса; линкор «Новороссийск» – взрыв боезапаса, вызванный старой миной, и там и там не исключаются возможности диверсии.

Разница была в другом: в отношении к людям, к погибшим, и к оставшимся в живых. В первом случае – похороны с воинскими почестями, достойное продолжение службы живыми, памятник, в виде Георгиевского креста, установленный на Корабельной стороне в Севастополе. Во втором – завеса секретности, замалчивание трагедии, вычеркнутые из жизни флота фамилии, невозможность собираться ветеранам «Новороссийска» открыто, под именем своего корабля.

Больно говорить, но снесенный советской властью в Севастополе в 1940-х годах, памятник офицерам и матросам, погибшим на линкоре

«Императрица Мария», до сих пор не восстановлен. Группа слушателей Военно-Морской Академии, в которой был и я, побывала в 1985 году на «закрытом» тогда форту «Красная горка», расположенном на берегу Финского залива. Там мы осмотрели 305-мм морскую железнодорожную артиллерийскую установку на транспортере ТМ-3-12, изготовленную в 1938 году, на которой был использован станок главного калибра с линкора «Императрица Мария», поднятый со дна Севастопольской бухты. Прикасаясь к стволу этого гигантского орудия, я невольно через десятилетия прикоснулся и к судьбе линкора «Императрица Мария».

Осенью 1916 года германские подводные лодки представляли основную угрозу русским кораблям и судам на Балтике, поэтому командование Балтийским флотом уделяло повышенное внимание боевой подготовке, тренировкам и выучке экипажей наших подводных лодок. 11 октября 1916 года командир миноносца «Расторопный» получил приказ обеспечить стрельбы торпедами подводных лодок «Львица» и

«Вепрь» на полигоне в районе бухты Локса. Эти подводные лодки относились к типу «Барс» и входили в состав 2-го дивизиона Дивизии подводных лодок Балтийского флота. Проведение этих стрельб объяснялись тем, что торпеды, применявшиеся на подводных лодках, были крайне несовершенны: при погружении на глубину более 15 м их кормовые части заполнялись водой и, в итоге, ни один из 50 торпедных залпов с подводных лодок за 1914 —1915 годы не увенчался успехом. Торпеды в срочном порядке дорабатывались и совершенствовались, поэтому требовались проведения испытательных и учебных стрельб с борта подлодок.

«Расторопный» должен был исполнять роль корабля-мишени, обеспечивать поиск, подъем торпед и передачу их на подводные лодки.

По плану первой стреляла подводная лодка «Львица»: находясь в надводном положении, она выпустила торпеду из носового аппарата, но та не пошла. «Расторопный», описав циркуляцию, подошел к плавающей на поверхности торпеде; с мостика дали команду спустить шлюпку. Торпеду застропили и, с помощью минной кран-балки, подняли на палубу. Миноносец, маневрируя, приближался к «Львице», для швартовки и передачи мины. С мостика мичман Садовинский внимательно наблюдал за лодкой. Подводная лодка имела характерные обводы корпуса с форштевнем, выдвинутым вперед у ватерлинии, с восемью решетчатыми торпедными аппаратами Джевецкого, развитой рубкой и двумя орудиями.

«Расторопный» все ближе и ближе подходил к борту подводной лодки. Наконец застопорили ход. Стоя на правом крыле мостика, мичман Б.Садовинский руководил швартовой командой. На мостике лодки находилось несколько человек, все в кожаных бушлатах верхней вахты. В одном из них, мичман Садовинский узнал командира «Львицы» капитана 2 ранга А.Н.Гарсоева – знаменитого на флоте офицера. Худощавое, продолговатое лицо, острый с горбинкой нос, аккуратные темные усы, четкие команды выделяли Гарсоева, и Бруно вспомнил, что в Подплаве Александра Николаевича Гарсоева «за глаза», с уважением, называли «Барсоев», за его личную смелость, жесткую хватку, требовательность в знаниях специальности и непримиримость к любому нарушению дисциплины.

В душе Бруно немного завидовал офицерам, служащим на подводных лодках. Экипажи их комплектовались исключительно из добровольцев. В Подплаве офицерами была умнейшая, отчаянная молодежь, а матросами, наоборот, степенные, пожилые, обвешанные шевронами – отменные специалисты. Рискованная служба, новейшая, не всегда отработанная техника, сама стихия подводной бездны, притягивала людей с рисковым характером, смелых и решительных, которые были близки по духу мичману Садовинскому, и к которым, как сам он считал, отчасти принадлежал и он.

Торпеду с «Расторопного» передали на подлодку, миноносец дал ход и отошел от «Львицы».

В навигационном журнале «Расторопного» за 1916 год, хранящемся в РГАВМФ, подробно описываются малоизвестные факты боевой учебы подводников, когда миноносец «Расторопный», обеспечивая стрельбы подводных лодок, выступал поочередно, то в роли кораблямишени, то в роли корабля, обеспечивающего стрельбы.

11 октября, вторник. 1916 год. 8:45. Снялись со швартовых.

9:35. П.Л. «Львица» выпустила мину, мина не пошла. 9:57. Подняли мину и передали на лодку.

10:02. Дали ход.

10:35. Подошли к П.Л. «Вепрь». Застопорили машины. 10:36. Дали ход.

10:56. Подошли к П.Л. «Львица». Застопорили машины. 10:57. Дали ход.

11:20. П.Л. «Вепрь» выпустила мину, мина прошла за кормой. 11:29. Подошли к мине, застопорили машину.

11:40. Подняли мину на палубу. 11:41. Дали ход.

11:58. Застопорили машину. П.Л. «Львица» выпустила мину, мина 0прошла за кормой.

11:59. Дали ход.

12:04. Подошли к мине, застопорили машину. 14:58. Дали ход.

15:08. П.Л. «Вепрь» выпустил мину, мина прошла за кормой. 15:13. Подошли к мине, застопорили ход.

15:55. Ошвартовались у стенки в гавани Локса, плавали 64,4 мили.

Это был последний выход в море в качестве командира подводной лодки «Львица», Александра Николаевича Гарсоева. 23 октября 1916 года капитан 2 ранга А.Н.Гарсоев покинул «Львицу», уходя к новому месту службы, передав командование лодкой Е.С.Крагельскому.

Подводная лодка «Львица» принадлежала к серии лодок проекта «Барс» – новейших подводных лодок Российского императорского флота. История проектирования и строительства крупнейшей в России серии из 24 подводных лодок этого типа, полна переплетений человеческих амбиций, страстей и интриг. Вот как описывает ее В.Ю.Грибовский:

«21 июля 1912 года и.д. начальника ГУК (Главного управления кораблестроения. – А.Л.) контр-адмирал П.П.Муравьев собрал Технический совет для выбора типа ПЛ. Технический совет выбрал для Балтийского моря ПЛ типа “Морж” конструктора И.Г.Бубнова, при условии внесения ряда изменений. Согласно решениям Технического совета, Часть подводного плавания составила технические условия, положенные в основу проектирования ПЛ.

16 июля 1912 года эти Технические условия разослали всего двум конкурентам – Балтийскому заводу и Судостроительному акционерному обществу “Ноблесснер”. Столь ограниченный выбор исполнителей в значительной степени предопределялся субъективными обстоятельствами. Создатель Судостроительного акционерного общества “Ноблесснер”, предприимчивый инженер-технолог М.С.Плотников сумел объединить усилия фирм “Л.Нобель” (дизели) и “Г.А.Лесснер” (минное вооружение), но не успел ко времени конкурса получить даже земельный участок для будущего завода. Однако М.С.Плотникову, поддержанному промышленником Э.Л.Нобелем и Учетно-ссудным банком, с помощью высокого жалованья удалось переманить с Балтийского завода заведующего отделом подводного плавания инженер-технолога Г.Г.Бубнова (брата И.Г.Бубнова), а также привлечь в качестве консультанта самого конструктора ПЛ И.Г.Бубнова. Конкурс носил чисто формальный характер, потому что судьба заказа уже была предрешена. Активность М.С.Плотникова, а возможно, и личная заинтересованность в процветании фирмы “Ноблесснер” товарища морского министра вице-адмирала М.В.Бубнова, и.д. Начальника ГУКа контр-адимирала П.П.Муравьева и его брата, привели к тому, что две трети из 18 ПЛ программы 1912 года заказали несуществующему предприятию “Ноблесснер”; второму реальному конкуренту – Балтийскому заводу – поручили строить 6 ПЛ.

Участок земли вблизи Ревеля для фирмы “Ноблесснер” приобрели только в октябре 1912 года. Строительные работы сопровождались засыпкой прилегающей части акватории и затянулись почти на 2 года. Дизели для всех ПЛ заказали заводу “Л.Нобель” в Санкт-Петербурге. Минное вооружение поставлял завод “Г.А.Лесснер”, главные электромоторы – “Сименс-Шуккерт” и “Вольта”. Аккумуляторные батареи Общество русских аккумуляторных заводов “Тюдор”.

Доверившись М.С.Плотникову в период проектирования и заказа ПЛ, руководители Морского министерства в 1913 году пошли на дальнейшие уступки фирме “Ноблесснер”. Во избежании полного «завала», корпуса первых ПЛ начали изготавливать казенный Адмиралтейский завод, ряд корабельных устройств и линии гребных валов пришлось заказать через посредничество ГУКа “Балтийскому заводу”. Собранные и совершенно готовые корпуса лодок разбирались, перевозились по железной дороге из Петрограда в Ревель, где вновь собирались на стапеле завода “Ноблесснер”.

Несмотря на спешку, испытания лодок проводились довольно обстоятельно специально назначенной комиссией Морского Генерального Штаба (МГШ) под председательством контр-адмирала П.П.Левицкого. Подводные лодки испытывались по нескольку месяцев, с привлечением офицеров и представителей Государственного контроля.

Подводная лодка «Львица» была заложена 24 июня 1914 года в Ревеле, на заводе «Ноблесснер». Она имела надводное водоизмещение 650 т, подводное – 780 т. Длина ее составляла 86 м, ширина – 4,5 м. Максимальная надводная скорость – 18 уз, подводная – 10 уз, время погружения – 120 с. Вооружение: четыре торпедных аппарата калибра 18 дюймов (457 мм) и восемь торпед, подвешенных снаружи, в торпедных аппаратах Джевецкого, два 57-мм орудия. По штату военного времени экипаж насчитывал пять офицеров и 40 нижних чинов. Офицеры размещались в отдельных каютах, матросы и мотористы на своих постоянных койках.

Спуск на воду состоялся 10 октября 1915 года. При спуске «Львицу» освятил отец Александр Бежаницкий. Зачисленная в списки Балтийского флота в сентябре 1913 года, «Львица» была передана ему 14 мая 1916 года. Ее первым командиром стал Александр Николаевич Гарсоев.

Изучая, вахтенный и навигационный журналы эскадренного миноносца «Расторопный» за осень—зиму 1916 года, и обнаружив запись о совместных действиях «Расторопного» и подводной лодки «Львица» при торпедных стрельбах 11 октябре 1916 года, я как будто увидел подводную лодку «Львица» глазами мичмана Садовинского.

И снова, в который, раз судеб морских таинственная вязь, связала происходящее в 1916 году и дальнейшую судьбу лодки «Львица» с настоящим временем, самым удивительным образом и с самой неожиданной стороны. Спустя 80 лет, имя «Львица», всплыло из небытия, после того, как командующий военно-морскими силами Швеции вицеадмирал Дик Бьерессон сообщил российскому послу в Стокгольме, что шведским минным тральщиком «Ландсорт», во время учений в Балтийском море на глубине 127 м от точки с координатами: 58о21,033’N и 19о51,902’Е, в экономических водах Швеции, обнаружена затонувшая русская подводная лодка времен Первой Мировой войны. Возможно, что это подводная лодка «Львица» или «Барс», которые, согласно опубликованным данным, погибли в мае—июне 1917 года, сообщал адмирал.

Известно, что подводная лодка «Львица» погибла в начале июня 1917 года в своем пятом боевом походе. Командовал лодкой назначенный за 10 дней до выхода в море старший лейтенант Б.Н.Воробьев.

В документах РГАВМФ об этом говорится следующее:

2-го июня в 7 час. 08 мин. подводная лодка «Львица» ушла в поход на Вест ( W-st ) на позицию № 2 в район острова Готланд и пропала без вести между 2—7 июня 1917 года при исполнении служебного долга.

В советское время подводную лодку Российского императорского флота, по понятным причинам, не искали, и о месте ее трагической гибели ничего не было известно. Прошло более 15 лет, после сообщения шведских ВМС, но окончательного ответа, где же на Балтийском дне покоится подводная лодка «Львица» и 45 российских подводников, до сих пор нет.

12 октября в 10 ч 39 мин миноносец «Расторопный» снялся со швартовых в бухте Локса, и спустя 4 ч ошвартовался у стенки в Ревельской гавани. На переходе разошлись контр-курсами с эскадренными миноносцами «Азард», «Стерегущий», «Страшный» и «Забайкалец».

После обеда начали погрузку угля, приняли 46 т. Мичман Б.Садовинский следил за погрузкой и, находясь на верхней палубе, наблюдал как, подавая резкие сигналы сиреной, пришла с моря подводная лодка «Вепрь». Вечером, в 18 ч 15 мин увольняемые на берег матросы построились на верхней палубе, получили увольнительные жетоны и после команды дежурного по кораблю подпоручика по Адмиралтейству Исаева «Вольно!», «Разойдись!» гурьбой двинулись по причальной стенке в сторону порта и города.

В четверг, 13 октября, команда миноносца была занята общекорабельными работами, когда на миноносец прибыл лейтенант Н.И.Римский-Корсаков. Мичман Воронин, поприветствовав лейтенанта у трапа, провел его к командиру, а сам сделал соответствующую запись в вахтенном журнале:

Сего числа: прибыл с линейного корабля «Севастополь» Лейтенант Николай Ильич Римский-Корсаков.

Хочу отметить, что во флотских документах той поры звание офицеров писались с прописной буквы, и после звания шла не фамилия человека, а его имя и отчество.

Лейтенант Н.И.Римский-Корсаков 6-й был выходцем из славной флотской фамилии Римских-Корсаковых. Одновременно с ним служили лейтенант Воин Петрович Римский-Корсаков 5-й, и капитан 2 ранга Сергей Петрович Римский-Корсаков 4-й.