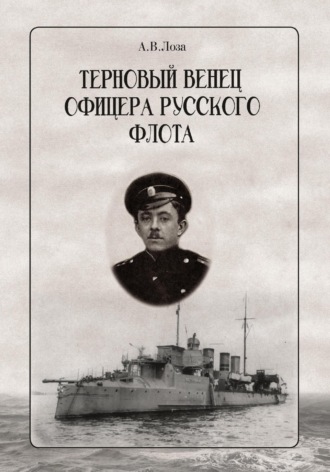

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

В начале ноября с Крайнего Севера, с полярного океана, вместе с ледяными ветрами и метелями, пришла в Архангельск зима. Это не была привычная Садовинскому мягкая финская зима. Шквалистый ветер с морозом и снегом гудел в мачтах судов, наметал сугробы вдоль домов и заносил сараи по самые крыши. В сильные морозы воздух становился розовым, мороз трещал так, что легко разваливал на части тысячелетние гранитные валуны. Зима в Архангельске не самая суровая. На Севере есть места, где стужа не позволяет даже высунуться из жилья. Вода, вылитая из котелка на снег, до земли не долетает. Вместо воды в снег падают ледышки.

В один из таких морозных ноябрьских дней, 11 ноября 1918 года, в Архангельск прибыл генерал-майор В.В.Марушевский .

Генерал Владимир Владимирович Марушевский – из дворян Петербургской губернии. Окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русскояпонской войны. В Первую мировую войну командовал 3-й особой пехотной бригадой, участвовал в боях на севере Франции. После Октябрьского переворота арестован и заключен в тюрьму «Кресты». Был амнистирован и переехал в Финляндию, а оттуда в Швецию.

Вступив в командование войсками генерал-майор В.В. Марушевский добился от правительства Северной области, путем издания ряда указов, восстановления дисциплины на точных принципах дореволюционного устава, формы прежнего образца и статуса ордена Святого Георгия. Как позднее вспоминал сам генерал Марушевский:

«Эти указы сразу же обратили ко мне симпатии родных мне офицерских кругов, униженных в своем достоинстве и не находивших себе места, не зная, что с собой делать».

Белое движение на Севере обязано своим существованием именно В.В.Марушевскому. Так считает в своей работе «Северный крест» писатель-историк В.Д.Поволяев. Он пишет:

«Когда генерал-майор Марушевский появился в Архангельске, правительство приняло его хмуро… но Марушевский атаку недоброжелателей отбил, поселился прямо в штабе, а чтобы его особенно не тревожили, выставил в окнах пулеметы. Холодные рыльца станковых “Максимов” подействовали на гражданскую власть отрезвляюще».

Правительство Северной области противилось введению в Северной армии погон. В.В.Марушевский на заседании правительства убеждал:

«…Солдаты без погон – это стадо штатских баранов, которые куда хотят, туда и идут… Солдаты без погон – это деревенские повитухи, брадобреи, мукомолы, свинопасы! Максимум, что они могут сделать – по команде сходить в нужник. А вот по части стрельбы, атак, разведки, инженерных работ они так повитухами и останутся, И таковыми они будут, пока мы в своей армии не введем погоны. Погоны – это дисциплина, форма – это долг, помноженный на честь…».

Введение погон, уставов, наград действительно мобилизовали Северную армию. Мичман Бруно Садовинский с большой душевной радостью вновь открыто надел на свою форму офицерские погоны. Он был горд, что мичманские погоны опять у него на плечах….

Да, – думал мичман Садовинский, – насколько правильным было решение уходить на Север!

Он понимал: погоны поднимают моральный дух, способствуют повышению дисциплины, и, главное, погоны делают офицера – офицером, ответственным перед нижними чинами.

Но не все офицеры приняли возвращение погон с радостью. Часть одела погоны с усталым безразличием, другие же шарахались от них, как от нечистой силы. Насколько некоторые офицеры были замордованы всем произошедшим в стране за последние полтора года, что, как вспоминал генерал В.В.Марушевский: «…другие боялись этих погон до такой степени, что мне пришлось бороться уже с помощью гауптвахты и дисциплинарных взысканий».

Служба продолжалась. В ноябре 1918 года мичман Б. Садовинский был назначен в роту миноносцев (формируемых морских команд) субалтерн-офицером.

ПРИКАЗ

Вр. Командующего Флотилией Северного Ледовитого океана От 16 ноября за № 365

Назначаются:

В роту миноносцев (формируемых морских команд )

Лейтенант Михаил ДУХОВИЧ – ротным командиром, Мичманы: Юрий ДОБРЯКОВ, Бруно САДОВИНСКИЙ, Николай СЕДЛЕЦКИЙ, Николай БЕЛЯЕВ, и Константин ГРИБОЕДОВ, Инженер-Механик Мичман Гарри ГОПП и Подпоручик по Адмиралтейству Алексей БОБРОВНИКОВ – все восемь – субалтерн-офицерами роты.

В соответствие с этим приказом был выпущен приказ начальника всех формируемых морских команд.

Приказ начальника всех формируемых морских команд на берегу от 16 ноября 1918 г. по строевой части № 365

Назначаются: В роту миноносцев (формируемых морских команд) Лейтенант Михаил Духович – ротным командиром, мичманы: Юрий Добряков, Бруно Садовинский, Николай Седлецкий, Николай беляев и Константин Грибоедов, инженер-механик лейтенант Генрих Гефнер, инженер-механик мичман Гарри Гопп и и подпоручик поАдмиралтейству Алексей Бобровиков – все восемь субалтерн-офицерами роты.

Лютый мороз обрушился неожиданно. Сковал реки, сковал корабли, сковал солдат. Фронт на Севере застыл. Запуржило. Всюду снег, снег, снег… и ветер…

В один из зимних дней в Архангельске, мичман Садовинский впервые близко увидел упряжку северных оленей. Упряжка состояла из легких нарт и четырех оленей. Олени были совсем маленькие, по пояс среднему человеку. Темная шерсть на спине и загривке и светлая, почти белая на брюхе. Недлинные, корявистые рога и распластанные, как небольшие лыжи, двойные копыта поразили Садовинского. Благодаря этим копытам олени могли бежать по глубокому снегу, почти не проваливаясь.

Олени имели спереди широкую грудь, большие черные влажные глаза с густыми ресницами. Широкие влажные ноздри были окутаны инеем… Небольшого роста, плотные лопари в меховых одеждах, стояли рядом с нартами. Нарты были наполнены кожаными мешками, полными пушнины. Рядом с лопарями суетилось несколько британских офицеров. Как знал теперь мичман Садовинский, эти люди только числились офицерами в экспедиционных войсках Великобритании, а на самом деле были представителями британских торговых фирм.

Наблюдая действия союзников – англичан, американцев, французов в Архангельске, мичман Б.Садовинский все более убеждался, что эти действия скорее похожи на разграбление очередной колонии, чем на помощь Белому движению в борьбе с большевиками. О таких действиях англичан Г.К.Граф писал:

«Кроме того, англичане усиленно занялись вывозом из Архангельска запасов пеньки, смолы, строевого леса и так далее, объясняя это погашением русского долга.

До чего дошла эксплуатация русских богатств в этом крае, показывает хотя бы тот факт, что англичане вывезли знаменитый холмогорский скот. На официальном языке это называлось покупкой, но в действительности носило характер самой грубой реквизиции: была назначена цена в 120 рублей за голову, и никто не мог уже отказаться от подобной сделки».

Садовинского возмущали непоследовательные действия союзников. Он был полон негодования. Бесконтрольное хозяйничанье англичан на Севере вызывало у флотских офицеров недоверие к «бескорыстности» их поведения. Позже, похожие мысли о целях союзников на Севере в своих воспоминаниях изложит мичман А.Гефтер находившийся в тот же период времени в Мурманске:

«С каждым днем моего пребывания на Мурмане приходится все больше убеждаться в правильности возникшего предположения о цели прибытии англичан. Они прибыли не для помощи русским, а для овладения богатым районом… Для них безразлично, кто такие русские, с которыми они имеют дело, большевики или нет, – и те и другие должны быть под эгидой английской власти…».

Не только мичманы Б.Садовинский и А.Гефтер возмущались тем, что творится вокруг в Архангельске, в Мурманске и в целом на Севере. Многие морские офицеры, энергично возмущались двуличной политикой союзников и бюрократизмом собственных военных чиновников. Н.Кадесников в исследовании «Флот в Белой борьбе» писал:

«Между тем молодые морские офицеры и гардемарины, пробравшиеся с берегов Балтийского моря в Северную область… сражались с большевиками и на сухопутном фронте… и на флотилии Ледовитого океана.

С присущей молодости пылкостью они возмущались как двойственной политикой союзников, так и излишним бюрократизмом отечественных русских военных учреждений. Это последнее обстоятельство в известной мере объясняется тем, что в начале Белого движения во главе с контр-адмиралом Викорстом в ответственных учреждениях сидели люди, служившие большевикам до самого переворота. Они сумели задержаться с благословления англичан на тех же должностях и при белых. Так же успешно они продолжали творить дело развала флотилии».

Дни становились все темнее и темнее и почти сливались с ночью. Лишь к 12 ч становилось чуть светлее от не поднимающегося над горизонтом полярного солнца.

Как-то ночью, когда Бруно возвращался после проверки несения службы караулом своей роты, темное, почти черное небо над головой неожиданно дрогнуло и заколебалось, как занавес, зелено-фиолетовым цветом. Садовинскому на мгновение показалось, что земля поехала у него под ногами. Это похоже на ситуацию, когда стоя на перроне, при начале движения поезда, кажется, что перрон уходит из-под ног.

Бруно остановился пораженный. Такого ему еще не приходилось видеть. Он стоял как вкопанный, запрокинув голову и глядя на небо широко раскрытыми глазами.

До этого он не раз видел северное сияние, но оно было слабым, состоящим из зеленоватых полос или свечения, напоминавшего легкие облака. В этот раз все было не так. Будто электрический разряд потряс небо. С одного его края в другой, мощное, как луч прожектора, со страшной быстротой стало переноситься странное трепетание. Зелено-фиолетовые широкие полосы с трепетанием, заходя одно за другое, гаснув и тут же загораясь вновь, пересекали все небо с явственным шорохом и треском.

Снег под ногами Садовинского посветлел и приобрел зеленоватый оттенок. Казалось, будто какой-то таинственный и могущественный бог Севера куролесил по всему небосводу. Сколько прошло времени, Садовинский не мог бы сказать. Минута или более… Но, вдруг, все сразу погасло и стало еще темнее. После того, как глаза привыкли к темноте, Садовинский различил огромное пространство неба, усеянного крупными яркими звездами, серебристый снег вокруг и какойто неясный туман по вершинам сопок. Б руно оглянулся. Никого вокруг не было. Только ночь и снег…

18 ноября 1918 года в Омске адмирал А.В.Колчак сверг Уфимскую директорию и объявил себя Верховным правителем России.

30 ноября 1918 года в Москве был создан Совет Рабоче-Крестьянской Обороны во главе с В.И.Лениным.

Зимой, в морозном декабре, партизаны Севера не прекращали своей борьбы против большевиков. Мичмана Садовинского удивлял и обнадеживал рост крестьянского партизанского движения против большевиков в Северном крае.

С одной стороны, откуда в этом забитом с виду крестьянстве Севера, такая сила сопротивления, – думал Садовинский. – С другой стороны, Север не знал монголо-татарского ига и всегда был вольницей русского народа…

То, что дело Белой борьбы, борьбы с большевиками которому отдавал все свои силы и он, мичман Садовинский,– понимал Бруно, – находило отклик и в сердцах русского народа Севера, поддерживалось крестьянами и не просто на словах, а с оружием в руках! Это ли не истинный патриотизм! Именно эта народная поддержка, – понимал мичман Садовинский, – делала и его службу на Флотилии Северного Ледовитого Океана осмысленной, нужной, и он отдавал все свои силы этой службе.

Но все же, оставались вопросы, на которые у Садовинского не было готовых ответов.

Ведь большевики сами в 1917 году выступали от имени рабочих и крестьян. Именно лозунги большевиков: «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим» – были главными в их агитации, – вспоминал Садовинский.

Почему же они сейчас с таким остервенением уничтожают собственных крестьян, – не понимал мичман. – В Архангельске много говорили и писали о зверствах и массовых казнях крестьян красноармейцами под командою красного комиссара Гайлита в деревнях Порецкой волости Архангельской губернии.

Ответы на эти вопросы мичман Садовинский нашел для себя в статье В.Бартенева «Партизаны и большевики», объясняющей природу, причины и характер народного партизанского движения против террора большевиков:

«Волк может надеть овечью шкуру, но никогда не перестанет быть волком, и рано или поздно проявит свою кровожадную природу… И все восстанут против него и станут его бить.

Большевики могли выступить с громкими фразами о том, что только они являются защитниками рабочих и крестьянских интересов, смогли обещать народу и мир, и хлеб. Некоторое время эти фразы и обещания могли ослепить и увлечь темную массу, которая под овечьей шкурой не видела острых когтей и зубов.

Но волк вскоре обнаружился… Отовсюду пошли известия о том, как большевики защищают крестьянские интересы! Они отбирают последний хлеб, деньги, режут скот, грабят. Были случаи, что, если надо было снять кольцо – отрубали пальцы. Они мало того убивали, они мучили и истязали свои жертвы.

Большевики обнаружили свое настоящее лицо. Они явились теми разбойниками и насильниками, каким были в сущности с самого начала. И тогда против них и стали подниматься крестьяне.

Эти партизанские отряды выступили вовсе не под влиянием агитации других политических партий… И вовсе не из каких-нибудь общих соображений национально-государственного характера, – не так воспитан был – увы! русский человек, что бы быть патриотом всей России.

Русский крестьянин – патриот своей деревни и защитник своих непосредственных реальных интересов. Он ополчился на большевиков, как ополчаются против волков и медведей, против конокрадов. Но тем хуже для партии, которая себя называла рабоче-крестьянской, что к ней относятся как к стае волков или шайке конокрадов. Большевиков теперь судят по делам их.

В.Бартенев

Еще в середине декабря в архангельских газетах «Вестник Правительства» (от 17 декабря 1918 года) и «Северное Утро» (от 19 декабря 1918 года) появились заметки о действиях против большевиков партизанского отряда крестьян Порецкой и Петровской волостей на Тарасовском фронте.

Как рассказывали прибывшие в Архангельск с фронта 9 декабря 1918 года партизаны-делегаты Денис Потехин и Егор Харитонов:

«Тарасовский партизанский отряд организован по собственной инициативе самих крестьян, мобилизовавших добровольно все свои силы мужского населения способного носить оружие (от 18 до 45 лет), крестьян убедившихся за год нахождения под игом большевиков и за два с половиной месяца царствования в местности красноармейцев, что при власти их, власти неограниченных насилий и грабежей, массового террора, крестьянству и всему честному русскому народу жить нельзя и поэтому при первой же возможности, т.е. по прибытию в Порецкую волость первых незначительных сил союзников, крестьяне решили или освободиться от насильников-большевиков, или умереть в бою с винтовкою в руках, с твердою верой в будущее торжество справедливости и правды на земле русской с непоколебимою верою в конечную победу наших союзников и над этими извергами-большевиками, попирающими все святое человечества, предавшими, очернившими и разграбившими Россию и весь русский народ».

Денис Потехин и Егор Харитонов описали один из боев их партизанского отряда по освобождению от большевиков деревни Петрушинской:

«Красноармейцы численностью до 700 человек латышей, при 2 автоматических легких пушках… 7 ноября без боя заняли деревню Петрушинскую. В ночь с 7 на 8 ноября партизаны численностью в 90 человек, при 6 русских офицерах и 2 пулеметах Льюис-Ган союзников, обошли красноармейцев в деревне Петрушинской и на рассвете атаковали противника в пять раз превосходящего силами и разбили большевиков в Петрушинской наголову, …забрали 2 пулемета Максима, весь целиком обоз, лошадей, кухни, канцелярию, много винтовок и патронов, больше 30 красноармейцев пленными, много их осталось убитыми, разбитые остатки обращены в паническое бегство, много разбежалось по лесам, где и погибли в болотах».

Кровопролитная Гражданская война в России продолжалась, но мир не рухнул – все было как всегда: 10 декабря 1918 года в Стокгольме произошло вручение Нобелевских премий лауреатам 1918 года в области физики – М.Планк, в области химии – Ф.Габер (оба – Германия)

Газета «Отечество», декабрь 1918 года.

Город Архангельск жил полнокровной жизнью некоронованной столицы Севера…

Правление Архангельского Общества Взаимного Кредита приглашало «г.г. Членов Общества на чрезвычайное общее собрание, имеющее быть 9-го января будущего года, в 1 час дня в помещении общества (дом Соловецкого подворья)».

Как всегда принимал и консультировал больных известный в Архангельске доктор Н.А.Гамалея по адресу: Банковский переулок дом 5. Прием проходил по средам и субботам с 4 до 5 часов.

19 декабря 1918 года, в Николин день, в Архангельске начал заседание Съезд Уполномоченных потребительских обществ Архангельского уезда.

Обсуждению съезда подлежат следующие вопросы:

Торговая и неторговая деятельность потребительских обществ в Архангельском уезде за 1918 год.

Реорганизация управления Союза Кооперативов…

Задачи сельско-хозяйственной кооперации в Архангельском уезде. 4). План деятельности… потребительских обществ Архангельского уезда в 1919 г.

В преддверии Рождества и Нового 1919 года в городе проходили благотворительные концерты, проводились балы, работали художественные кружки… Городские газеты писали об этом:

В зале городской думы состоится концерт-бал в пользу недостаточных учеников Ломоносовской мужской гимназии по новой интересной программе: пение: соло с аккомпаниментом рояля и скрипки, трио – пение, соло на скрипке и пр.

… Родительский комитет надеется, что отзывчивая на все хорошее публика и на этот раз не оставит своим посещением концерт, сбор с которого пойдет на удовлетворение нужд беднейших учеников, как-то: взнос за право учения, покупку обуви, одежды и даже материальной поддержки их семей».

В здании политехникума, литературно-художественным кружком

«Северный Парнас» открывается художественная студия для лиц желающих заняться по рисованию, живописи и прикладным графическим искусствам…

«Архангельский кружок помощи воинам действующей армии отправляет подарки в последних числах сего декабря Рождественские подарки на 4 фронта. Кружок надеется, что граждане г. Архангельска по примеру прошлых лет откликнутся на это хорошее дело и помогут, кто чем может, порадовать наших защитников своим вниманием…

Неужели мы допустим, чтобы русские солдаты вблизи нас были без всякого привета. Всех сочувствующих просят направлять подарки и пожертвования по следующему адресу: Политехникум-Набережная, склад кружка.

В декабре 1918 года в Архангельске в помещении Торгово-промышленных служащих на ул. Псковской, дом 39, должен был состояться бенефис актрисы Драматического театра Надежды Васильевны Дроздовой, в роли Ларисы, в драме Островского «Бесприданница».

Архангельские газеты, об этом театральном событии конца 1918 года, писали:

В Драматическом театре состоится бенефис артистки Н.В.Дроздовой. Местные театралы не могли не отметить молодую, талантливую артистку, то искренне смеющуюся, то кокетливо радостную, то тоскующую и страдающую. Таковы амплуа Н.В.Дроздовой… Г-жу Дроздову местные театралы знают как очаровательную Лизу («Горе от ума»), Олю Василькову («Светит, а не греет»), и в целом ряде других, созданных ею образов.

…Талантливая артистка выступает в роли Ларисы «Бесприданница», где артистка имеет возможность свободно развернуть свой талант и дать зрителю истинное наслаждение ее хорошо продуманной игрой.

16 декабря 1918 года газеты сообщили о завершении эвакуация германских войск из Финляндии.

19 декабря парижская газета «Матен» сообщала, что большевистские эксцессы опять возникают в России. Несколько русских офицеров бежавших из Петрограда и достигших Стокгольма, предъявили самые сильные обвинения против господства большевистского террора, который теперь возбуждает ненависть всех классов населения. 21 декабря 1918 года в Париже прозвучало заявление премьер-министра Франции Жоржа Клемансо:

План действий союзников состоит в том, чтобы осуществить одновременно экономическое окружение большевиков и организацию порядка русскими элементами.

Газеты Архангельска разместили обращение французского правительства к большевикам:

Французское правительство еще раз предостерегает большевистских бандитов, продолжающих попирать все законы и элементарные права, которыми пользуются иностранцы даже в самых отсталых и диких странах.

Это нарушение всех законов и обычаев, установленных цивилизацией, началось с самого начала большевистского режима по требованию германского правительства, имевшего право приказывать своим наймитам Ленину, Троцкому и Ко, еще до заключения позорного и «похабного» Брестского мира…

Так, еще в декабре 1917 г. немцы в Бресте своим большевистским наймитам приказали во время якобы переговоров о мире произвести обыск в румынском посольстве и арестовать румынского посланника в Петрограде г. Диаманди. Троцкий передал это приказание в Смольный…

Немцы и их наймиты, однако на этом не успокоились, и еще усилили свою наглость и цинизм по отношению к союзным дипломатам, которые в конце концов решили в феврале месяце покинуть Петроград…. В последний момент был насильственно задержат поезд итальянского посольства.

О характере и причине этого задержания дает определенные указания нижеследующий Документ. Этот документ с неопровержимой очевидностью устанавливает истинные отношения Ленина, Троцкого и Ко, к германскому штабу.

Вот этот красноречивый документ:

«G.G.S. (Г.Г. Штаб)

Section R. Nachrichten Bureau № 719

23 февраля 1918.

Господину народному комиссару по иностранным делам

Согласно личных переговоров моих с г. Председателем совета народных комиссаров, было решено задержать отъезд итальянского посольства из Петербурга, по возможности, произвести обыск посольского багажа. Об этом решении считаю долгом Вас.

Пом. начальника отделения

B. Bauer Адъютант Генрих»

Печать: Кругом – Nachrichten Bureau, а посредине – G.G.S.

На левой стороне сверху на документе имеется надпись Троцкого:

«Изв. Л.Т.».

Внизу слева же – подпись: «Вызвать Благонравова» ( тогдашний петрогр. воен. комис.).

Документ вполне ясный и определенный. Так как произвести желаемый обыск не удалось, то германо-советские власти поступили проще. Они заслали трех своих агентов и они напали на итальянского посланника у самой европейской гостиницы, где он жил и ограбили его и донесли по начальству о том, что ничего на посланнике подозрительного не нашли.

С тех пор бандиты вошли во вкус и продолжали свое германское дело вплоть до нападения на великобританское посольство и убийство морского агента Кроми, и ареста союзных подданных, которых грабят и ввергают в тюрьмы, где их жизни грозит серьезная опасность.

Словно в подтверждение слов французского правительства о бандитских и террористических действиях большевиков не только по отношению к своему народу, но и к иностранным подданным, 25 декабря 1918 года в большевистской газете «Правда» было напечатана статья заместителя председателя ВЧК М.Лациса о политике «красного террора»:

Мы уничтожаем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы ему должны предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии.

Эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого и в этом смысл и сущность «красного террора».

«Красный террор» свирепствовал на всей территории России подконтрольной большевиками. Но эта территория становилась все меньше и меньше. Белые армии теснили большевиков по всем фронтам.

Заканчивался бурный 1918 год, и у людей, на Севере, появилась надежда на будущее, на возрождение России.