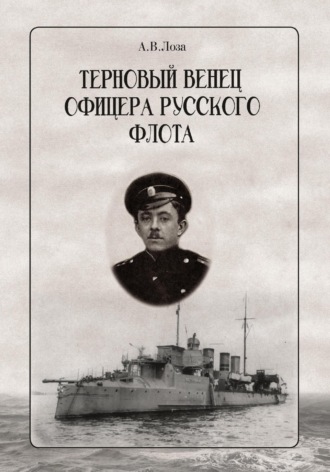

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Бруно, ответил ему Ляпидевский, – все это так, но многих людей не устраивает положение в России, они требуют реформ и преобразований.

Брось Володя, – вмешался Воронин, Где ты видишь этих многих людей? На улице или в Таврическом дворце?

Друзья, – примирительно проговорил Садовинский, поднимая стакан с коньяком, – мы живы, мы здоровы, мы еще повоюем! И, без всякого перехода – «За прекрасных дам»!

Разговор друзей затянулся до полуночи…

ноября, во вторник, команда выполняла работы по подготовке миноносца к длительному зимнему ремонту. По приказанию командира, 12 человек были отправлены для приборки в береговые казармы

«Сернес», где предстояло жить экипажу корабля до окончания ремонта. После обеда сдали на Ключевой остров: банку с запальным пироксилином, вьюшку 10 учебных капсюлей.

ноября убыл с миноносца на линкор «Севастополь» старший лейтенант Н.И.Римский-Корсаков. Расстались тепло. Не считая командира, офицеров на миноносце осталось трое: мичман М.М.Воронин, инженер-механик мичман Н.Т.Гуляев, и он, мичман Садовинский.

В этот же день на корабль прибыли с Береговой роты Минной обороны два новых матроса 2-й статьи: Степан Карташев и Михаил Кувшинов.

В субботу, 24 ноября мичман Садовинский позвонил Ирине и они договорились пойти в театр. Впервые за четыре дня после прихода эскадренного миноносца «Расторопный» в Гельсингфорс, у мичмана Садовинского появилась возможность побывать в городе и встретиться с Ириной.

Но как быть с билетами? – спросил он у Ирины. Она ответила с улыбкой, что выступит в роли кавалера и возьмет билеты в театр. Вопрос был решен. Прошло больше полутора месяцев, как Бруно не видел Ирину.

Начиная с 1 октября и до 16 ноября, эскадренный миноносец «Расторопный» постоянно находился вдали от Гельсингфорса, нес боевую службу то в Моонзунде, то в Або-Аландском архипелаге Ботнического залива, то в Финском заливе. Единственный, за это время, заход миноносца в Гельсингфорс, 21 октября, длился недолго, и у Бруно не было возможности встретиться с Ириной.

Здание Национального театра располагалось на площади за железнодорожным вокзалом. Мичман Садовинский подскочил к нему на лихаче за несколько минут до начала спектакля. Бруно раньше не бывал в этом театре. Он скользнул взглядом по фасаду здания, выполненному из гранита и песчаника, по красивым кованым фонарям, и прошел в фойе. Театральный швейцар распахнул дверь, фойе было полупустым – все уже рассаживались в зрительном зале, и Бруно сразу увидел Ирину. Ее стройную фигурку облегало длинное темное платье. Волосы были гладко уложены, яркие губы и вечерняя косметика, эффектно оттеняли лицо.

Такая барышня достойно украсит самый изысканный салон Петербурга! – неожиданно для себя, восхищенно подумал мичман. Они прошли в партер, и Бруно оглядел зал.

Театр построили в 1902 году – тихо проговорила Ирина. – Обрати внимание на модернистский стиль в архитектуре зала.

Бруно кивнул головой. Действительно, прекрасный интерьер театрального зала почти полностью состоял из плавных изогнутых линий. Они сели в кресла, и спектакль начался. Бруно искоса поглядывал на Ирину. Ее тонкий профиль и блестящие глаза притягивали его взгляд, и Бруно почти не вникал в происходящее на сцене…

Всю следующую неделю на «Расторопном» проводились общекорабельные работы по консервации не задействованного в ремонте оружия, оборудования и механизмов.

Вечерами, расположившись в кают-компании, мичманы Бруно Садовинский и Михаил Воронин беседовали, дружески обсуждая самые разные темы, в том числе и личные, душевные, но рано или поздно их разговоры возвращались к уходящему году, к походам «Расторопного», к дальнейшей собственной службе и судьбе, к происходящему в стране «бардаку», к тому, о чем не принято было рассуждать во флотской офицерской среде вслух.

Бруно говорил о том, что за весь период боевых походов торпеды ими не использовалось ни разу. Парадокс – но, миноносец «Расторопный», носитель торпедного оружия его не применял. Их миноносец служил большей частью, как артиллерийский корабль, заградитель, конвойный корабль, а торпеды отошли на второй план. Эти мысли вытекали из его собственного опыта плавания и боевых действий в этом году на эсминцах «Разящем» и «Расторопном», и заставляли мичмана Садовинского задумываться о том, что опыт этой войны должен будет обязательно сказаться на разработках, в будущем, новых типов кораблей для Балтийского флота.

Они с мичманом Ворониным, сходились на том, что год был трудным и тяжелым, но приобретенный боевой опыт, пережитые вместе опасности и трудности сплотили и сдружили их экипаж, офицеров и матросов. Внушили гордость за свой корабль, за «Расторопный» и, им хотелось в это верить, усилили веру в победу. Хотя, как помнил Садовинский, из дружеского разговора на недавней встрече с мичманом Ляпидевским, не все разделяют такую веру.

Да, третий год войны все больше давал себя знать. Усталость от беспрерывных плаваний сильно утомили личный состав миноносца; матросы иногда неделями не съезжали на берег с корабля. Весь экипаж постоянно находился в готовности в ожидании выхода в море, в постоянном напряженном ожидании боя, атак германских подлодок и аэропланов, опасности плавающих мин. Жизнь в постоянном нервном напряжении, приводила к физической и духовной усталости, как матросов, так и офицеров. Газеты изолгались, и читать их было невозможно. К этому добавлялись всевозможные слухи и домыслы: о безобразном влиянии Распутина при дворе; об изменах и предательстве в высших эшелонах власти; о забастовках и манифестациях недовольных войной рабочих, о неудачах на фронтах. Война все еще продолжалась, и ее конец казался бесконечно далеким.

Мичман Садовинский ставил задачи боцманматам, а те расставляли матросов, руководили всеми работами и докладывали мичману об исполнении. В субботу, 3 декабря команда продолжала приборку жилых помещений миноносца, а механики приступили к разборке трубопроводов в машине. Инженер-механик корабля мичман Гуляев, на несколько минут появлявшийся в кают-компании хлебнуть чаю, усталый, с красными глазами снова исчезал в машине.

В течение следующих шести дней команда проводила работы по съемке трубопроводов в машинном отделении.

7 декабря, по распоряжению командира дивизиона убыл с миноносца «Расторопный» на эскадренный миноносец «Видный», своего же 9-го дивизиона, мичман М.М.Воронин. Михаил Воронин и Бруно Садовинский за время службы на «Расторопном», по-настоящему сдружились. Бруно вспоминал, сколько ими было говорено-переговорено во время длинных ночных вахт, сколько поддержки и дружеского участия чувствовал он за эти месяцы, со стороны Михаила. Да, истинность и ценность дружбы осознается только тогда, когда расстаешься с другом.

На «Расторопном», кроме командира, из офицеров осталось двое: механик – мичман Гуляев и он, мичман Садовинский.

12 декабря команда выгружала оставшийся уголь из угольных ям миноносца, очищала трюмы, помещения кочегарки и машины. Следующие два дня работы по выгрузке угля продолжалась, выгрузили 23 т кардиффа, работало 11 человек. Последующие пять дней команда очищала и скоблила краску с переборок в жилых помещениях.

19 декабря, понедельник.

13:40. Погасили топку и прекратили пары в котле № 4. Отопление взяли с дока.

В этот день боевой корабль, эскадренный миноносец «Расторопный» окончательно превратился в плавучий дебаркадер. Однообразно и тоскливо тянулись дни декабря: прибытие на корабль, разводка матросов по работам, построение и переход в казармы на обед, опять работы, увольнение матросов на берег, контроль возвратившихся из увольнения, и опять все по заведенному кругу.

Миноносец заполонили мастеровые. Мичман Садовинский несколько раз, за истекший год, бывавший в ремонтах на разных заводах Гельсингфорса, ни разу, до последнего времени, не ловил на себе столько настороженных, «косых» взглядов рабочих, не слышал в свою спину острых, как штык словечек…

Исчезла уважительность рабочих в обращении к офицерам, которая раньше присутствовала при совместной с мастеровыми, отладке вооружения и механизмов миноносца Тесное общение матросов и заводских рабочих и раньше не укрепляло дисциплины, но сейчас приносило в казармы озлобление, направленное против царского самодержавия, против тягот войны и обнищания народа в тылу. Все это расшатывало дисциплину, рождало халатное отношение матросов к службе, приводило к попыткам уклонения от работ.

В один из дней, накануне Рождества, произошла беда. Спустившись, по вызову фельдфебеля в носовой кубрик, мичман Садовинский увидел, пытавшегося подняться с рундука, пьяного матроса.

Ты где налакался, свинья? – спросил мичман. Матрос мотал головой и пытался что-то ответить.

Его видели с мастеровым из столярки, – ответили мичману, окружавшие матросы. – Наверно политуру пили.

Отведите его в казарму – приказал мичман, – и оставьте под холодным душем. Как протрезвеет, будем разбираться и наказывать. На «Расторопном» это был первый случай. Но мичман, из разговоров с другими офицерами, слышал о подобных происшествиях все чаще и чаще.

Перед Рождеством 24 декабря, всю ночь шел сильный снегопад.

9:00. Команду развели на работы по счистке снега с палубы. Временами Бруно чувствовал, как наваливалась тяжелая, какая-то

давящая усталость. Даже он, оптимист по натуре, чувствовал, что стал уставать. Мысленно, мичман Садовинский вспоминал свой первый день прибытия на действующий флот, на миноносец «Разящий», день 16 апреля. Сколько было радости и гордости от того, что он – на боевом корабле! Ему всегда казалось, а вдруг война быстро кончится и он не успеет принять участия в боевых действиях. Но он успел. И вот уже завершается этот тяжелый военный 1916 год. Его не назовешь победным, и от этого еще тревожнее и тяжелее на сердце.

Даже Ирина – этот «свет в окошке», – думал Бруно – не приносила полного успокоения душе.

Для мичмана Бруно Адольфовича Садовинского год заканчивался с каким-то внутренним беспокойством, душевной тяжестью и тревогой о будущем, об их с Ириной будущем…

Офицер Российского императорского флота Гаральд Карлович Граф, очевидец и участник войны на Балтике, отмечая общую усталость личного состава флота, как офицеров, так и нижних чинов от войны, в конце 1916 года, писал:

«…что касается личного состава флота, то там дело обстояло хуже. Все, начиная с офицеров и кончая матросами, очень утомились за время войны. Постоянное напряжение нервов и суровые условия военного времени сделались слишком долгими и надоедливыми. Соответственно с этим стали заметно падать и нравы офицерской среды. Этому много способствовало также включение в офицерский состав большого количества сборного элемента военного времени. Среди офицерской среды стали сильно распространяться карточная игра и, вопреки всяким запрещениям, злоупотребление спиртными напитками. На этой почве создавались конфликты и манкирование службой. Такое же падение нравов было заметно и в матросской среде: всеми правдами и неправдами они старались уйти от войны и спрятаться от опасности. Среди них тоже появились карточная игра и пьянство, хотя последнее в сравнительно небольшой степени из-за дороговизны спиртных напитков.

Отношение между офицерами и матросами на кораблях, за редкими исключениями, были очень хорошими, но в воздухе уже чувствовалось, что война слишком затянулась, что она становилась не под силу русскому народу; с большим трудом он терпел все связанные с ней лишения».

В стране нарастала волна недовольства кровопролитной, непосильной и разорительной, без ясных конечных целей, затянувшейся, увязнувшей в холоде и голоде окопов войной, оторвавшей от станков, хлебных полей и привычного уклада жизни миллионы людей.0

Хотя внешне, к концу 1916 года, Российская империя являла собой мощь и силу, изнутри страна загнивала: финансы были расстроены; Ставка Верховного Главнокомандующего и правительство создали в стране фактическое двоевластие, со свойственной двоевластию неразберихой, со сбоями в работе транспорта, нарушением товарообмена внутри страны, с разросшейся коррупцией и спекуляцией.

Снабжение фронта продовольствием, фуражом, топливом шло с перебоями, а то и прекращалось вовсе. Хотя снарядов было достаточно, подвоз их, зачастую, затягивался или срывался. По городам прокатывались волны митингов и забастовок фабричных и заводских рабочих.

Зима выдалась небывало снежная. Мело, мело над всей матушкой Россией. Балтику сковало льдом, боевые корабли застыли в оцепенении в базах и гаванях в ожидании весны.

Хроника плаваний эскадренного миноносца «Расторопный» в период 25 июля —31 декабря1916 года (по вахтенным журналам корабля)

25 июля – Рогекюль, 26—31 июля—Куйвасто, 1—8 августа – Гельсингфорс, 9—11 августа – Куйвасто, 12 августа – Церель, 13 августа – Куйвасто, 14 августа – Рига—Куйвасто—Рогекюль, 15 августа – Лапвик, 16 августа – на пути из Лопвика в Рогекюль столкнулись с транспортом «Мыслете», 17 августа—1 сентября – Гельсингфорс, 2 сентября – Ревель, 3 сентября – Куйвасто, 4 сентября – остров Нюхадекарре, 5 сентября – Куйвасто, 6 сентября – Рогекюль, 7 сентября – Куйвасто, 8 сентября – Рижский залив, 9 сентября – Куйвасто, 10 —12 сентября – Ревель, 13 сентября – Балтийский порт, 14, 15 сентября – Ревель, 16 сентября – Балтийский порт, 17 сентября – Ревель, 18 сентября – Балтийский порт, 19 сентября – Гельсингфорс—Ревель, 20 сентября – Ревель, 21 сентября – Гельсингфорс, 22—29 сентября – Гельсингфорс, 30 сентября – Гельсингфорс—маяк Реншер, 1—2 октября – Лапвик, 3 октября – Гангэ, 4 октября – Балтийский порт, 5—6 октября – Гангэ, 7 октября – Балтийский порт, 8—10 октября – Ревель, 11 октября – Локса, 12 – 14 октября – Ревель, 15 октября – Локса, 16—19 октября – Ревель, 20 октября – остров Гогланд, 21 октября – Гельсингфорс, 22—23 октября – Ревель, 24 октября – Гельсингфорс – Ревель, 25 октября – Лапвик, 26 октября – Або, 27—28 октября – остров Эншер, 29 октября – остров Раумо, 30—31 октября – Або, 1—2 ноября – остров Мантюлуото, 3—4 ноября – остров Люперте, 5 —7 ноября – Раумо, 8 ноября – Балтийский порт, 9—15 ноября – Ревель, 16—17 ноября – Гельсингфорс, 18 ноября – Ревель, 19 ноября —31 декабря – Гельсингфорс.

Глава 2

Гельсингфорс. 1917 год

Быстро пролетели Рождественские и новогодние праздники. 1917 год вступил в свои права, и заявил о них крепким морозом и снегом. Зима на Балтике, как и в предыдущий год, была ранней и суровой. В отчете о деятельности флота Балтийского моря командующий флотом адмирал А.И.Непенин сообщал, что со второй половины декабря «…наступило полное затишье на театре и флот окончательно перешел на зимнее положение… Ледовый покров сковал не только берега Ботнического, Рижского и Финского заливов, но распространился по восточному побережью Балтийского моря до Данцига». Затянутый льдом Гельсингфорский залив, с впаянными в его лед дредноутами, терялся в морозной дымке. Линкоры 1-й бригады линейных кораблей флота Балтийского моря – «Гангут», «Полтава»,

«Севастополь», «Петропавловск» и часть 2-й бригады – линкоры «Андрей Первозванный» и «Император Павел I», с поднимавшимися над ними струйками белого пара и дыма, казались издали, с берега, небольшими хуторами, разбросанными то тут, то там по заснеженной равнине.

Между боевыми кораблями были протоптаны дорожки, огражденные раскрашенными столбиками, прямо как на картинах входившего в моду художника Кустодиева, изображавшего ярко и красочно, жизнь русской провинции. Кое-где виднелись еще не расчищенные, после недавнего снегопада, катки, организованные для катания нижних чинов приказом нового командующего флотом адмирала А.И.Непенина.

В январе 1917 года эскадренный миноносец «Расторопный» находился в ремонте на швартовых в заводе «Сокол», на паровом отоплении с берега. Экипаж миноносца жил в казармах Береговой роты Минной обороны «Сернес», переселившись туда с корабля в декабре прошлого года. Офицеры «Расторопного» снимали комнаты в городе, поблизости от завода.

Флотская служба требовала, чтобы команда постоянно ощущала присмотр за собой со стороны офицеров: присмотр за обмундированием матросов, их внешним видом, за порядком в казарме и на корабле, за здоровьем тела и духа. Мичман Садовинский, по должности, был ближе всех к команде. Это он, в первую очередь, воспитывал матросов, поощряя их или наказывая. Он же и награждал их, ежемесячно, жалованными государем за верную службу деньгами, которые и назывались: «жалованьем». Конечно, жалованье мог бы выдавать и фельдфебель, но матросы должны получать деньги из рук офицера и помнить об этом.

Зимние стоянки миноносцев, большую часть года проводивших в плаваниях, где дисциплина поддерживалась боевой обстановкой и военной необходимостью, были заслуженным отдыхом для экипажей, но приносили проблемы с дисциплиной нижних чинов. Для поддержания дисциплины требовалось знать, что волнует матроса, о чем он думает и что читает. Поэтому в казарме, на книжках, читаемых матросами «Расторопного», стояла подпись: «Разрешаю. Мичман Садовинский». По требованию военного времени, мичману приходилось просматривать и все письма, отсылаемые нижними чинами на родину. С некоторыми матросами мичману Садовинскому приходилось беседовать и убеждать их в том, что дисциплина нужна и на берегу:

Что из того, что корабль в ремонте, стыдно, хороший матрос, а нарушаешь, надо подтянуться.

С кого-то необходимо было жестко потребовать соблюдения дисциплины, а кого и поощрить.

В бытность командующим Минной дивизией капитана 1 ранга А.В.Колчака, миноносцы, в зависимости от ледовой обстановки, и зимой не застаивались у причалов. Иначе обстояло дело с линейными кораблями. Линкоры флота Балтийского моря мало участвовали в боевых действиях, их берегли, поэтому большую часть времени они простаивали в Гельсингфорсе, изредка выходя на артиллерийские стрельбы. Многочисленные команды дредноутов, составлявшие от 850 до 1200 человек, занимались обслуживанием заведований, проворачиванием оружия и общекорабельными работами. Поддержание дисциплины на этих кораблях всегда было «головной болью» флотского начальства, поэтому матросов не только загружали службой, но и организовывали их досуг, чтобы у нижних чинов было как можно меньше свободного времени. С этой целью в летнее время начальство всячески развивало у матросов любовь к спорту, поощряло катание под парусами, рыбную ловлю, разрешало устраивать на кораблях спектакли. Зимой, линкоровские матросы, члены лыжных и хоккейных команд кораблей, часто увольнялись в город на тренировки. Для тех же матросов, кто оставался на корабле, командование организовывало традиционные занятия: судовые библиотеки, кружки по интересам. В новогодние праздники устраивались для них елки. Кроме этого, на линкорах были оборудованы собственные кинозалы, где моряки смотрели военные хроники и развлекательные фильмы.

Один из нижних чинов линкора «Гангут», служивший на нем в начале 1917 года в Гельсингфорсе, матрос Д.И.Иванов в книге «Это было на Балтике» об этом времени вспоминает так: «…Никак не могли дождаться обеда, ведь после обеда команду отпускали до 7 вечера на прогулку. В направлении к Свеаборгу и Гельсингфорсу от каждого корабля утоптаны дорожки. По ним спешат матросы – радостные, веселые… Каждому хочется побыстрее пройти ледяное поле, побывать в городе, посмотреть, как там живут люди. На берегу возле портовых сооружений можно наблюдать интересную картину: матросы обнимались, хлопали по плечам, до боли сжимали друг другу руки… Завязывались оживленные разговоры…».

В основном, матросы с кораблей, стоящих в Гельсингфорсе, посещали парк развлечений «Брунс-парк», расположенный в 10 —15 мин ходьбы от порта. В парке можно было посидеть в кухмистерской, перекусить, поговорить со знакомыми. Хотя, с началом войны спиртные напитки и были запрещены, но в пивных торговали крепким финским пивом «кале», а из под-полы – еще и кое-чем покрепче.

При желании, можно было посетить увеселительное заведение

«Карпаты», ярко освещенное и шумное по вечерам, познакомится с девицами легкого поведения. Главное, «Брунс-парк» располагался близко от порта, и матросам можно было не боятся опоздать на корабль из увольнения.

На каждом корабле имелся приказ по строевой части, где имелся список кофеен Гельсингфорса, разрешенных для посещения нижним чинам: ул. Георгиевска д.10, ул. Софийская д.2, ул. Казарменная д.26, ул. Высокогорная д.25, Северная наб. д.4, ул. Ушонская д.29, ул. Западная Генрикская д.18…

Добротное флотское питание в 1914—1917 годы было привычно для матросов. Они отлично питались даже тогда, когда в городах начались перебои с хлебом. В день нижнему чину полагалось 307 грамм свежего или соленого мяса, от 136 до 300 грамм крупы, в зависимости от дня недели, 43 грамма сливочного масла, 170 грамм квашенной капусты или свежей (по сезону) зелени, 780 г сухарей или 1 кг 205 г хлеба, уксус, соль, чай, сахар.

Недельный рацион питания матросов на линкоре «Полтава» в июне—декабре 1916 года состоял по дням недели:

понедельник: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – щи; ужин – рисовая каша;

вторник: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – рыбно-грибной суп, гречневая каша; ужин – грибная похлебка;

среда: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – щи; ужин – суп с макаронами;

четверг: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – щи; ужин – гороховый суп;

пятница: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – грибной суп, гречневая каша; ужин – суп с макаронами;

суббота: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – щи; ужин – картофельное пюре;

воскресенье: завтрак – хлеб, масло, чай, сахар; обед – рассольник, компот из сухофруктов; ужин – густые макароны.

Хорошая пища, красивая форменная одежда и наличие сравнительно больших карманных денег, позволяли многим матросам за время службы не только получить образование и специальность, но и приобрести внешний лоск и апломб. Самыми «богатыми» из нижних чинов, были машинисты, окончившие по первому разряду курс машинной школы по классу машинных унтер-офицеров самостоятельного управления.

К маю 1917 года жалованье специалистов из нижних чинов доходило до 60 рублей, а с учетом морского довольствия и более. При экономном расходовании денег, нижний чин, после отбытия срочной службы, мог вернуться домой довольно состоятельным человеком.

Среди матросов кораблей, стоящих в Гельсингфорсе, сильно развилось франтовство, любовь к увеселениям и танцам. Они считали себя выше солдат, и всячески старались это подчеркнуть. Другое дело, что матросы линейных кораблей не имели закалки и спаянности экипажей в боевой обстановке, как говорится «не хлебнули соленой купели». Да и близость большого города, с его портовой вольницей, скоплением мастеровых судоремонтных заводов и мастерских, торговцев разного рода, отнюдь не способствовала укреплению дисциплины нижних чинов линкоров.

В холодную зиму 1916/1917 годов лед сковал все пространство Финского залива от Наргена до Поркалла-Удда. Боевые действия в этой части Балтийского моря затихли, и в Гельсингфорсе почти ничего не напоминало о войне, грохочущей на всем протяжении русско-германского фронта.

В Гельсингфорсе, в эту зиму, из состава Минной дивизии базировались: эскадренный миноносец «Новик», 2-й и часть 3-го дивизиона

– эсминцы «Десна», «Азард», «Самсон», «Летун», «Капитан Изыльметьев», в полном составе 5-й дивизион – эсминцы «Эмир Бухарский», «Финн», «Москвитянин», «Всадник», «Гайдамак», «Амурец»,

«Уссуриец», группа 6-го дивизиона —эсминцы «Туркменец-Ставропольский», «Донской Казак», «Украйна», «Войсковой», а также миноносцы 7-го, 8-го и 9-го дивизионов.

По традиции, в первых числах января нового 1917 года, на миноносцы пришел приказ начальника 9-го дивизиона о повышении в звании за усердие в службе и отличившихся в 1916 году нижних чинов экипажей миноносцев.

На эсминце «Расторопном» таких матросов было девять человек. Командир, старший лейтенант Балас приказал построить экипаж после завтрака в помещении казармы «Сернес». Он объявил о приказе начальника дивизиона. Пока командир говорил, мичман Садовинский обводил взглядом строй матросов.

Все такие разные и вместе с тем, в строю, такие единые – экипаж, – мелькнуло в мыслях Бруно. – Вот, матрос 2 статьи Петр Сиполь, толковый, грамотный матрос, – взгляд мичмана скользил дальше по матросским лицам – вот, машинист 2 статьи Ковалев, был отмечен механиком за отличную работу при аварийном ремонте лопнувшей трубы главного питания кочегарных донок в начале ноября прошлого года…

Мичман Садовинский, зачитайте приказ, – обратился к нему командир. Бруно начал зачитывать, в части касающейся матросов «Расторопного»:

ПРИКАЗ

Начальника 9-го Дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского моря

эск. мин. «Громящий» 1-го января 1917 г.

№ 1

Нижепоименованные нижние чины, по представлению командиров, производятся и повышаются в высшие статьи и звания достойные по своему поведению и усердию к службе с 1 января 1917 года.

Эскадренный миноносец «Расторопный».

Машин. 2 ст.

– “ —

Матр. 2 ст.

– “ —

Иван Алексеев КОВАЛЕВ Кирилл Степанов КОМАЕВ

Афанасий Степанов РОМАНОВ Антон Иванов ПАВЛОВСКИЙ Иван Илларионов МИХАЙЛОВ Михаил Васильев МИТЯЕВ

Илья Николаев КРЫЛОВ Петр Петров СИПОЛЬ

Адольф Госифов ОСТРОВСКИЙ

в машин. 1 статьи

– “ —

в матр. 1 статьи

– “ —

Капитан 1 ранга Ружек

После каждой прозвучавшей фамилии строй чуть слышно гудел, как бы оценивая, достоин ли названный матрос этого повышения. Поощренные матросы ходили в экипаже «Расторопного» именинниками, принимали поздравления товарищей и перешивали новые лычки…

Штаб начальника Минной обороны Балтийского моря всегда использовал зимний период для организации занятий с офицерами и нижними чинами на дивизионах и отрядах Минной обороны.

Мичман Садовинский ценил любую возможность учиться и считал важным для себя, постоянно приобретать новые знания по своей специальности, особенно у опытных дивизионных специалистов, каковыми были флагманские офицеры Минной дивизии. Текущий опыт войны флагманскими специалистами тщательно обобщался и лучшей возможности ознакомиться с этим опытом и усвоить его, чем занятия в зимний период, не было.

6 января 1917 года командир эсминца «Расторопный» старший лейтенант А.И.Балас получил циркуляр штаба Минной обороны с планами занятий офицеров и матросов по специальностям. Миноносец ремонтировался, но штаб требовал присутствия офицеров и матросов на занятиях. Командир вызвал мичмана Б.Садовинского и передал ему циркуляр штаба. Бруно стал читать:

Циркуляр № 17 от 6 января 1917 г.

Штаб по приказанию Начальника Минной Обороны, объявляет порядок и схемы повторительных занятий с офицерами и нижними чинами на Дивизионах и Отрядах Обороны, каковые Начальник Минной Обороны приказал начать с 9 января с/г.

По минному делу г. г. Офицеры

Занятия с г. г. офицерами проводятся:

а) с вахтенными начальниками 7, 8, 9 Дивизионов эскадренных миноносцев – по решению задач по минной стрельбе, по минам заграждения и противолодочным средствам.

Занятия ведутся: по минам заграждения, противолодочным средствам и минной стрельбе.

в Школе Минной Обороны (в Порту около торпедных мастерских).

Время распределяется следующим образом:

Суббота с 13 до 151/ час – Вахтенные начальники 9 и 8 Дивизионов. Занятиями руководит групповой минный офицер 9-го Дивизиона.

III. По Артиллерии г. г. Офицеры

Занятия с г. г. офицерами на приборе Длусского будут проводиться в помещении школы кондукторов на Казарменной ул. № 21.

4) группа – Вахтенные начальники 7-го и 9-го Дивизионов

вторник с 21/– 41/час. дня – 4 группа.

С 1-й, 2-й, 3-й группой будет заниматься старший лейтенант Розенталь. С 4-ой группой —лейтенант Левицкий.

Начальник Штаба капитан 1 ранга Зеленой 2

Бруно Адольфович, примите к исполнению, но не в ущерб ремонту, – откоментировал циркуляр штаба командир.

Есть! – ответил мичман.

Какое короткое и емкое слово – флотское «Есть!». Сказанное офицером или матросом, сказанное 90 лет назад или сегодня, оно одинаково исчерпывающе служит в любой ситуации. На флоте, на все дается один четкий ответ – «Есть!». И не даром гласит флотская мудрость:

«Во-время ответить “Есть!” – уже сделать пол-дела».

18 января 1917 года, во вторник, на миноносец «Расторопный», после временного прикомандирования с эскадренного миноносца

«Видный» возвратился мичман М.М.Воронин. В РГАВМФ сохранился приказ начальника 9-го Дивизиона капитана 1 ранга Ружека о переводе мичмана Воронина обратно на «Расторопный»:

ПРИКАЗ

Начальника 9-го Дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского моря

эск. мин. «Громящий» 18-го января 1917 г.

№ 15

Мичман Воронин (эск.мин. «Видный») возвращается на эскадренный миноносец «Расторопный».

Капитан 1 ранга Ружек

Встретившись, друзья Бруно и Михаил долго просидели в каюткомпании за разговорам о событиях произошедших с ними в последние два месяца…

Свидетель жизни флота в Гельсингфорсе зимой, в начале 1917 года, капитан 2 ранга Г.К.Граф вспоминал: «С января нового года начался зимний период с его обычной жизнью: отпусками, ремонтами, занятиями и тому подобными зимними развлечениями. В этом году все как-то старались бесшабашно веселиться. В последние месяцы это стало носить даже какой-то дикий отпечаток, будто людям было нечего терять впереди, и они, махнув на все рукой, торопились забыться…». 30 января 1917 года мичману Бруно Садовинскому стукнуло 23 года.

Был понедельник, стоял трескучий мороз, настроения веселиться не было никакого. Мичман Воронин оставался за командира, который по служебным делам отбыл с корабля. Инженер-механик мичман Гуляев и мичман Воронин за обедом поздравили Бруно, они немного выпили, и настроение пропало совсем.

Только после того, как команда вернулась с завода в казармы «Сернес», мичман Садовинский выбрался в город.

Ирина ждала его дома. В квартире было тихо.

Мама уехала в Петербург, – сказала Ирина, перехватив его немой вопрос, и поправилась: – В Петроград. Никак не могу привыкнуть, а папа на службе.

Когда они вошли в гостиную, Ирина заставила его стать посреди комнаты.

Я приготовила тебе подарок, – улыбнулась она. – Отвернись.

Бруно повиновался. Ирина взяла его за плечи повернула к себе и одела ему на шею тесемку с золотым образком Николая Чудотворца.

Пусть он оберегает и сохраняет тебя на этой войне, – тихо произнесла она, и в глазах ее заблестели слезы. Образок был в виде иконки, изображающей Николая Мирликийского-Чудотворца, обрамленной рушником с надписью в нижней части «Спаси и сохрани». На обороте была выгравировано: «Святителю отче Николаю моли Бога о мне». Бруно поцеловал образок и поцеловал Ирину…