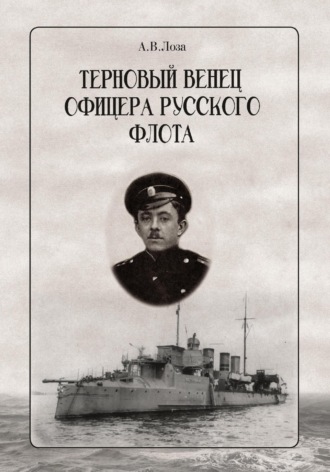

Александр Витальевич Лоза

Терновый венец офицера русского флота

Былим-Колосовский, доложите действия пулеметного расчета, при стрельбе лежа и сидя.

Для стрельбы лежа, господин мичман, ноги станка Соколова расчет подгибает назад, обойму с катком укладывает на хобот, сошник хобота упирается в грунт.

А если у расчета пулемет на станке «Виккерс»? – дополнительно спросил Былим-Колосовского мичман.

Пулемет на треножнике «Виккерс» образца 1910 года для стрельбы лежа может ставиться на ноги или катки. В первом случае передние ноги станка вытягивают вперед, а во втором – назад и привязывают к задней ноге ремнем. Доклад окончил.

Добро! – похвалил мичман.– Кто мне доложит действия пулеметного расчета на позиции и подготовке пулемета к стрельбе?

Разрешите, я, господин мичман, – вызвался кадет Кислинский. – Достигнув с пулеметом на станке Соколова позиции, помощник наводчика номер два, разворачивает пулемет за хобот в сторону цели и упирает сошником в землю, наводчик номер один, разворачивает вертлюг и устанавливает в нужное положение стол станка.

Добро! Продолжай.

Подготовка пулемета к стрельбе, сводится к следующему: наводчик принимает удобное для стрельбы положение, направляет пулемет в сторону цели и поднимает прицел.

В это время его помощник открывает пробку пароотводного отверстия, открывает крышку патронной коробки, ставит коробку правее приемника пулемета на землю и подает конец ленты наводчику, направляя ее в катушку. Наводчик пропускает наконечник ленты через окно приемника, берется правой рукой за рукоятку пулемета, посылает ее до отказа вперед и, приостановившись, протягивает ленту на один патрон, отпускает рукоятку, потом снова посылает ее до отказа вперед, тем самым, досылая первый патрон в патронник. И протягивает ленту влево еще на один патрон. Пулемет готов к стрельбе, господин мичман.

Молодец Кислинский! Хвалю. – Пышнов, доложите команды, которые должны быть поданы при открытии огня.

Господин мичман, для открытия огня унтер-офицером подаются следующие команды: «По такой-то цели» или «Вправо (влево) по такой-то цели», например, «высота прицела 14», «Целик вправо (влево) например, 3», «Наводить туда-то», «Огонь». По первым четырем командам, господин мичман, наводчик направляет пулемет в цель, устанавливает прицел и целик, наводит пулемет и докладывает «Готово». По пятой команде – поднимает большим пальцем правой руки предохранитель и нажимает большим пальцем левой руки на спусковой рычаг, открывает огонь и накладывает на спусковой рычаг большой палец правой руки.

Для стрельбы с рассеиванием, унтер-офицер перед командой

«Огонь», должен скомандовать «С рассеиванием» и указать его пределы. Для стрельбы очередями скомандовать «Очередь» или «Две (три) очереди».

Что делает помощник пулеметчика во время стрельбы? – уточнил мичман Садовинский.

Во время стрельбы, – продолжал, чуть помедлив, кадет Пышнов, – помощник пулеметчика поддерживает ленту, облегчая ее подачу в приемник и предотвращая ее скручивание. При стрельбе очередями нужное число выстрелов отслеживает по ленте помощник и останавливает наводчика, положив ему руку на плечо. Подносчики патронов подносят по две патронные коробки и убирают опорожненные ленты. Прекращение огня осуществляется по команде «Стой». Кадет Пышнов ответ закончил.

Удивительно, как судьба связывает людей: в декабре 1987 года писатель Н.А.Черкашин встречался с А.А.Пышновым. Да, да! С тем самым Пышновым, что служил когда-то в пулеметной команде мичмана Садовинского.

В это время я служил в Ленинграде. Распорядись судьба иначе, останься Садовинский в живых, и мы могли бы встретиться с Бруно-Станиславом Адольфовичем Садовинским, как встретился Н.А.Черкашин с Александром Александровичем Пышновым.

Но судьбы человеческие непредсказуемы и судеб морских таинственная вязь складывает их как стеклышки калейдоскопа, не повторяясь. Я не был знаком с А.А.Пышновым, воевавшим вместе с Садовинским на Севере в белых войсках, но я знал Андрея Леонидовича Ларионова, женой которого была племянница А.А.Пышнова, Ксения Борисовна – дочь Бориса Александровича Пышнова, жизнь которого унесла ленинградская блокада.

А.Л.Ларионов много лет служил хранителем корабельного фонда Центрального Военно-Морского музея и именно он помог мне, при исследовании судьбы Б.Садовинского, получить разрешение на работу в фондах ЦВММ.

Познакомились с Андреем Леонидовичем мы еще в 1985 году. Мне тогда поручили организовать посещение слушателями Военно-Морской Академии, офицерами нашей группы, «закрытого» фонда ЦВММ. После оформления ряда бумаг мы были допущены в святая святых музея, в модельный корабельный фонд и встретил нас там хранитель истории российского флота А.Л.Ларионов. Незаурядный человек, продолжатель старого морского рода…

Позже я узнал, что Андрей Леонидович по материнской линии приходится племянником Федору Андреевичу Матисену, командиру шхуны «Заря», на которой экспедиция Толля исследовала Север в первых арктических плаваниях прошлого века…

Вот так пересекаются и сплетаются судьбы людей, и связывает их флот….

Еще в начале 1919 года в составе Северного фронта было сформировано оперативное соединение, оборонявшее районы бассейнов рек Печоры, Мезени, Пинеги – Пинежско-Мезенский район.

Участник боев на Пинежском фронте мичман Г.П.Серков вспоминал: «Приблизительно в середине февраля 1919 года мы были отправлены на лошадях на Пинежский фронт. Воевали в глубоких снегах при сильных морозах…».

В тот год зима выдалась суровой. Мороз не отпускал. В довершение ко всему ночная тьма изматывала людей, и все с нетерпением ожидали конца полярной ночи. Наступление февраля означало, что уже скоро покажется солнце, покажется низко над горизонтом всего на несколько минут. Опустившись в конце ноября прошлого 1918 года, полярная ночь, постепенно сдавала свои права…

Бруно и еще несколько человек находились на склоне заснеженной сопки, ожидая появления солнца. К счастью, снег не шел, и небо было довольно чистым. Задолго до срока, небосвод подкрасился уже давно не виденным, немного забытым, за длинную полярную ночь, предрассветным освещением. Зеленая полоска над сопками сменилась розовой…

Краснеет! Смотрите, краснеет! – заволновались солдаты.

Становилось все светлее и светлее. Все стали считать:

Раз, два… – яркий, золотой ободок вынырнул из-за далекого горизонта и еще больше осветил небо…

Три, – не удержавшись, крикнул Бруно. И, сразу, как по волшебству, небо озарилось золотистым светом поднимавшимся все выше и выше. От стоящих на сопке людей, потянулись тени.

Ура! Тени…. – подхватил кто-то. Узкий сегмент солнца постоял немного над сопками и скрылся за их крутыми изгибами, но небо долго еще оставалось светлым.

Удивительное дело, появление солнца, поселило в душе Бруно какую-то мягкую, тихую радость…

Далее в своих записках мичман Г.П.Серков вспоминал: «…Воевали в глубоких снегах при сильных морозах до Пасхи, когда были отправлены в Холмогоры, а оттуда в Архангельск».

В 1919 году Святая Пасха праздновалась в воскресный день 7 апреля по старому летоисчислению или 20 апреля по новому стилю.

Эту Пасху мичман Садовинский встретил в приподнятом, праздничном настроении. Дышалось легко и свободно. Тяжесть, гнездившаяся в его душе все это время, отпустила, мысли были радостные. Вспоминались прежние дни, крашенные пасхальные яйца, разноцветные куличи. Вспоминалась мама в праздничном красивом платье, и накрытый в гостиной стол…

В Архангельске тоже встречали Святую Пасху. Командование приняло решение поднять дух Северной армии торжественным разговением. Были отпущены дополнительные денежные суммы на приготовление куличей, которые крестили по казармам представители Архангельского духовенства.

Из записок Г.П.Серкова следовало, что он воевал в пулеметной команде, командиром которой был мичман Б.-С.А.Садовинский, до 20 апреля 1919 года. Значит, после 20 апреля Садовинский со своими подчиненными находился уже в Архангельске. Им предстоял кратковременный отдых.

Хотя Архангельск и был тыловым городом, но гнетущее бремя непрекращающейся Гражданской войны – войны русских с русскими, психологически тяжко ощущалось и в нем.

В отводящихся с фронта на отдых и переформирование частях дисциплина падала, участились случаи пьянства не только среди нижних чинов, но и среди офицеров. Требуя повышения дисциплины, в первую очередь от офицеров, генерал-губернатор Северной Области генерал-лейтенант Е.К.Миллер издал приказ:

ПРИКАЗ № 66

25 апреля 1919 г.

За последнее время участились снова случаи злоупотребления спиртными напитками офицеров и чиновников военного и морского ведомства и появления их в нетрезвом виде на улице и иных публичных местах. Добрая слава офицеров – подвижников, отдающих свои силы на борьбу с бесчеловечным врагом, омрачается преступным легкомыслием отдельных лиц, не желающих понять, что почетное право носить офицерские погоны налагает на них священную обязанность блюсти честь погон и бережно охранять их от малейшего пятна.

Предлагаю всем офицерам и военным чиновникам проникнуться сознанием долга и тяжелой ответственностью перед Родиной за каждый проступок, влекущий уменьшение престижа офицера в глазах его подчиненных и всей массы населения, к явному ущербу обаяния молодой, еще не окрепшей, воссоздающейся русской армии. Без строгой требовательности армия не может существовать, а что бы требовать с других, нужно быть строгим к самому себе.

Всем же бессознательным и слабовольным, забывающим долг перед тяжко больной Родиной, я объявляю:

всякого офицера или военного чиновника, который с настоящего дня позволит привести себя в состояние опьянения, независимо от его чина и служебного положения, я буду представлять Временному Правительству для разжалования в рядовые и дальнейшего назначения пригодных к строевой службе – в строевые части, а непригодных к таковой – в рабочие команды. Трезвому офицеру не трудно будет уберечь от пьянства и своих солдат.

Генерального Штаба Генерал-Лейтенант МИЛЛЕР

В то время, когда мичман Б.Садовинский воевал с красными на Севере, его сослуживец, бывший мичман, военный моряк Красного флота А.Перротте готовил свой миноносец к боям с белыми на Волге и Каспии.

Из вахтенного журнала «Расторопного» за 1919 год:

марта 1919 г. Астрахань. 9:00. Аврал на палубе.

Воробьев

марта, суббота 1919 г. Астрахань. 4:00. Подошел буксир «Осетин».

4:30. Снялись со швартов и пошли на буксире к городу.

5:30. Ошвартовались правым бортом к эск. мин. «Москвитянин».

Воробьев

марта, воскресенье 1919 г. Астрахань.

9:00. Ушел отряд в 30 человек на похороны убитых во время мятежа. 12:30. Сделали салют в 21 выстрел.

14:30. Возвратился с похорон отряд.

Воробьев

30 марта, воскресенье 1919 г. Астрахань. Докование.

Воробьев

Экипаж миноносца «Расторопный» приводил корабль в порядок после зимней стоянки, заканчивал ремонт и организовывал пробу машин и механизмов.

Гражданская война, полыхала по всей стране. 7 мая 1919 года мичман Б.Садовинский получил распоряжение убыть в Холмогоры.

В Журнале исходящих бумаг командования Морскими Силами Правительства Северной области за май 1919 года сохранилась запись:

№ п/п 1480 от 7/V 1919

Мичману Садовинскому предлагается отбыть в командировку в г. Холмогоры 8/V.

Под Холмогорами проходили особо ожесточенные бои и молодой офицер, находясь на переднем крае, командуя пулеметной командой, проявил личное мужество и храбрость.

В скользком предрассветном тумане мичман Садовинский вкатил

«Шварцлозе» на пригорок, вытер пот со лба и принялся затаскивать ящик с лентами.

–Будет им равенство и братство, – цедил он сквозь зубы, – на всех патронов хватит…

Бруно вытащил из кобуры наган, проверил барабан – полон ли. Насыпал в карманы шинели горсть тупоносых револьверных патронов, тускло сверкнувших в ладони. Садовинский лежал на вершине пригорка и, щурясь, смотрел на ленту реки. Ее разрезал надвое небольшой бревенчатый мост. На той стороне редкое мелколесье, чахлые березки… Там красные…

Лед на реке сошел, но в распадках еще местами виднелся побуревший, грязный снег. Тянуло сладкой прелью… Со стороны красных началась стрельба, ухнули разрывы полевой артиллерии…

Ну, с богом! – выдохнул мичман. – Первый номер, к пулемету! – крикнул Садовинский, перекрывая грохот разрывов, и услышав в ответ, что тот ранен, сам прильнул к пулемету. «Шварцлозе» дрожал, и торопливо, пуля за пулей, изрыгал свинец и пороховую вонь…

Взошло солнце. Сугробы, развороченные артиллерийскими выстрелами, окрасились в серовато-красный цвет. В свете тусклого диска было видно, как редели наступающие цепи красных. Движение их замедлилось…

Ленту, – обернувшись, яростно закричал Садовинский. Бруно, вцепившись в бьющий замок пулемета, резал длинными очередями.

Красные остановились… Мичман понял, вернее нутром почувствовал, что сейчас самая пора подниматься в атаку.

За мной! В штыки! Кроша сапогами потемневший весенний снег, мичман рванулся вперед, оглянулся и побежал наперерез красным. За ним в штыковую атаку поднялись остальные…

За мной! Позади хрипло дышали и тяжело хлюпали сапогами… Красные цепи все ближе…

Не дожидаясь остальных, Садовинский бросился вперед. На ходу Бруно взвел курок нагана и увидел как прямо в него, нацелившись штыком в живот, летит красноармеец. Бруно выстрелил и резко увернулся в сторону… В нос ему ударил запах пороха, крови и потного тела… Красноармеец сложился пополам и штык его вонзился в землю у самых ног мичмана. Штыковая атака белых продолжалась, красные не выдержали, побежали… Мост был взят.

Да, красным крепко досталось, но и нам тоже, – думал мичман, тяжело дыша и оглядываясь. Коченеющие мертвецы своими пальцами будто сжимали красный снег… Вместе, рядом лежали и офицеры и солдаты, и бывшие чиновники и чернорабочие, и белые и красные. Лежали вперемешку, без различия в чинах и делах – смерть ни для кого не делала никакого различия.

Русские люди лежали на грязном снегу, убитые русскими же людьми…

Свои же – по своим! Эх, что за проклятие на род людской, – не выдержав, выругался Садовинский…

Мичман на собственном опыте знал, что после нескольких месяцев боев сердца у людей становятся каменными, душа черствеет или умирает вовсе. Это естественная защита человеческого мозга, чтобы не сойти с ума на войне. Но когда это происходит с миллионами людей за несколько лет – это дико! И когда еще совсем недавно это были нормальные люди, которые и не помышляли никогда, что смогут заколоть бывшего товарища или обворовать в траншее умирающего солдата – это чудовищно!

Вновь вахтенный журнал эсминца «Расторопный»:

2 апреля, среда 1919 г. Астрахань.

Окончили окраску подводной части. Производили работы по ремонту судна.

Воробьев

5 апреля, суббота 1919 г. Астрахань.

8:00. Начали приборку всей наружной части корабля.

9:15. Прибыл на поход начальник отряда миноносцев Попов. 9:30. Окончили приборку.

9:50. Снялись со швартов и пошли на пробу машин вверх по Волге. 16:55. Пришвартовались к эск. мин. «Москвитянин». За время по-

хода дали 22 узла при 305 оборотах.

Воробьев

9 мая 1919 г. Залив Тюб-Караганский.

6:02. Снялись с якоря дали полный ход, курс 360. Пошли переменными курсами

Воробьев

В период с 11 по 14 мая эсминец «Расторопный» стоял на якоре в заливе Тюб-Караганский. Экипаж миноносца «Расторопный» интенсивно учился и приводил материальную часть корабля в готовность к походам и боевым действиям на Каспии.

Слава Богу! Судьба не свела сослуживцев по миноносцу «Расторопный», бывших кадровых офицеров Российского императорского флота Бруно Садовинского и Александра Перротте в открытом бою. «Разведенные по разные стороны баррикад» и разделенные расстоянием более полутора тысяч километров, они не стреляли друг в друга…

Именно в это время, в середине мая, мичман Б.Садовинский отличился в жестоких боях с частями красных под Холмогорами. После боев, в мае 1919 года он был произведен в чин лейтенанта и продолжил службу во Флотилии Северного Ледовитого океана в Архангельске.

Точную дату присвоения Садовинскому звания лейтенанта установить не удалось, но в Журнале исходящих бумаг (апрель—июль 1919) командования Морскими Силами Правительства Северной области за май 1919 года сохранилась запись № 1912 от 23 мая 1919 года:

«КОМАНПОРУ» с предложением выдать лейтенанту Б.Садовинскому 1000 руб. авансом.

В приказе от 7 мая об убытии в командировку в Холмогоры Садовинский еще мичман, а в записи от 23 мая 1919 года Бруно СтаниславАдольфович уже лейтенант. Значит, между 7 и 23 мая 1919 года, после возвращения из командировки в Холмогоры ему был присвоен чин лейтенанта. По старой флотской традиции новое звание офицер флота обязан был «обмыть». Поэтому-то новоиспеченный лейтенант обратился к командованию с просьбой об авансе в тысячу рублей… Требуемую сумму ему выдали 23 мая 1919 года…

Семьи у Садовинского не было, а родные его находились далеко на Украине, поэтому можно предположить, что деньги ему потребовались, что бы, как водится среди флотских офицеров, «обмыть» свой новый чин с боевыми друзьями и сослуживцами.

В каком ресторане Архангельска это происходило, невозможно установить, но то, что третья звездочка на золотых погонах Бруно Садовинского была «обмыта», в этом сомнений нет.

В Российском императорском флоте первое офицерское звание – это мичман. На мичманских погонах на золотом поле с одним просветом располагались справа и слева от просвета две маленькие серебристые звездочки. Следующее звание – лейтенант: на золотом поле погона с одним просветом располагались три маленькие звездочки, две по бокам просвета, третья чуть впереди на просвете.

В 1919 году лучшим в Архангельске считался ресторан «У Лаваля». Этот ресторан всегда был пристанью и местом отдыха моряков и флотских офицеров. Как писал В.С.Пикуль в своем романе «Из тупика» о событиях 1918—1919 года в Архангельске:

«По вечерам “чистая” публика отдыхает в ресторане “У Лаваля”, который с незапамятных времен известен в Архангельске за обитель всех плавающих. …Как обычно собирались после служебного дня офицеры из штабов и управлений».

За столом в ресторане Бруно Садовинский был в форменной тужурке с погонами лейтенанта.

Слава богу! – думал Садовинский, – вот я и отмечаю присвоение звания лейтенанта по прежнему времени.

Рядом были его боевые друзья и товарищи… На столе преобладали тарелки с северной закуской: семгой, лососиной и балыком, норвежской селедкой, исландскими шпротами, рыжей семужной икрой, грибочками и огурчиками, горкой высилась нарезанная английская консервированная ветчина, на выбор были нежные телячьи котлеты под сморчковым соусом с картофелем и шпинатом, филе семги обжаренное с имбирем и кунжутом, оленина запеченная на медленном огне на гриле в коньяке, под соусом «рокфор»…

Закуски перемежались потными бутылками «белой головки» и бутылками французского красного вина, на углу стола, в ведерке со льдом, стыло шампанское… Пили за новоиспеченного лейтенанта.

Господа, – поднялся Бруно, – я хочу сказать: я пью за флот, за вас, за нашу борьбу, за смелость, за силу!

В ответ дружно звучало: Бруно, твое здоровье, друг! Офицеры засиделись в ресторане допоздна…

За прошедшие десятилетия, традиции Российского императорского флота, как ни вытравливали их политорганы советского флота, сохранились, несмотря на то, что флот перестал быть Императорским, затем перестал быть Рабочее-Крестьянским Красным флотом и стал Военно-Морским Флотом СССР.

По стечению обстоятельств, свою третью звездочку на погонах, то есть звание старшего лейтенанта, я получил в 1975 году на Северном флоте, находясь в тех же местах, что и лейтенант Садовинский, только через 56 лет, в Архангельске, точнее в нескольких километрах от него – в Северодвинске. Этот город возник рядом с Архангельском в 1940-е годы, с началом строительства крупного судостроительного завода.

«Обмывал» звездочки своего очередного звания, я, как и положено, в офицерском ресторане «Белые ночи», сокращенно на флотском жаргоне именовавшемся – «РБН». По существовавшей традиции три звездочки нового звания опускались в рюмку с «белым вином № 21», как издавно на флоте именовали 40-градусную водку. Эта рюмка выпивалась до дна, стоя.

Рядом с рестораном «Белые ночи» находилась, и до сих пор находится, горящая двумя красными огнями вешка и командиры кораблей, при заходе в порт Северодвинска, командовали: «Взять пеленг на “РБН”»! «Взят пеленг на “РБН”» столько-то градусов, докладывали штурмана… При этом у всех офицеров находящихся в центральном посту подводной лодки или на мостике корабля, заходящего в Северодвинск, невольно поднималось настроение. Каждый из них знал – в «РБН» их, офицеров, ждут.

В те годы офицерский ресторан «Белые ночи» славился не только своей кухней, но и многим другим, в том числе и тем, что одна из его стен, во всю длину зала, была выложена вырезанном в белом камне рельефом с видами русского севера, поразительно передававшем настроение летних белых ночей.

Как только офицер появлялся у дверей «РБН», швейцар расталкивал томящихся у входа гражданских, окриком: – А ну, назад! и втягивая офицера, громко произносил для окружающих: – Ваш столик заказан, товарищ офицер!

Бывало, в молодые годы, подобным образом попадал в «РБН» и я.

В 1919 году лето в Архангельске выдалось жарким. Старожилы вспоминали, что жара стояла такая, что днем на камнях можно было печь картошку.

Вообще-то лето в этих местах действительно бывает очень жарким, с ярким солнечным светом и высоким голубым небом. В эти дни кажется, что в глубоком небе белый диск солнца плавится и словно переливается. Спасение от солнца – только в тени. Это при том, что по многолетним метеорологическим наблюдениям за год в Архангельске бывает лишь от двенадцати до тридцати ясных дней. Пасмурных дней наблюдается от ста шестидесяти до двухсот пятидесяти. Этот район Севера относится к наиболее пасмурным районам страны. Но иногда, лето такое жаркое, что не укладывается ни в какие рамки метеорологических осреднений…

В один из таких, испепеляющих жарких дней лета 1975 года, я находился в Северодвинске. В те годы офицерам не разрешалось появляться в городе в форменной рубашке без галстука, с расстегнутым воротом.

Зной заливал город. Недалеко от проходной завода, в тени здания стоял ларек, в котором торговали пивом в розлив. К ларьку тянулась длинная очередь, видимо было время обеденного перерыва. Оценив хвост, я даже не подумал стать в нее, хотя было чертовски жарко и очень хотелось пить. Я шел мимо, обливаясь потом, застегнутый на все пуговицы, при галстуке и фуражке. И тут, произошло то, что помнится, как ни странно, многие годы. Один из рабочих обратился ко мне и ко всей очереди: «Товарищ старший лейтенант! Подходите без очереди. Ребята, не дадим флоту умереть от жажды!».

Все дружно рассмеялись и пропустили меня. Эта кружка пива показалась самой вкусной из когда-либо выпитых. Нигде более я не встречал такого душевного отношения к офицерам флота, как на Севере.

Лето на Севере необычно еще и тем, что солнце не заходит за горизонт. Полярный день не менее знаменит, чем полярная ночь. День, длящийся несколько месяцев, впечатляет. На юге, где день сменяется ночью, трудно себе представить, что солнце может висеть над горизонтом, не опускаясь за вершины сопок, и что, повернувшись лицом к северу, можно подставить лицо его лучам, хотя по часам уже глубокая ночь…

Впервые полярный день я увидел в 1970 году, когда курсантом СВВМИУ прибыл на Север на морскую практику. Мы расположились в здании Мурманского морского вокзала в ожидании утреннего катера в город Полярный на базу дизельных подводных лодок.

Курсанты, кто сидя, кто полулежа располагались на стульях в зале ожидания. Постепенно разговоры прекратились… Меня тоже клонило ко сну, но духота заставила покинуть зал и выйти на улицу.

Было три часа ночи, передо мной лежал пустой каменный город, над головой голубое ясное небо и солнце, отражающееся в стеклах домов. Мурманск был освещен солнцем и пуст… На улицах ни машин, ни людей, ничего кроме яркого и холодного солнца.

Умом я понимал, что сейчас три часа ночи, поэтому людей на улицах нет. Но глаза отказывались верить, что это ночь, и было довольно жутковато видеть большой каменный город, освещенный солнцем, без признаков жизни

Недолго пробыв на улице, я вернулся под крышу Морвокзала и дождался там вместе со всеми утреннего катера.

Жарким летним полярным днем 3 июня 1919 года в Архангельске высадились дополнительные британские части. В июне, Верховный правитель России адмирал А.В.Колчак назначил генерала Е.К.Миллера главнокомандующим войсками Северной Области.

В июне же, за проявленное личное мужество и храбрость в боях на Пинежском фронте Бруно-Станислав Адольфович Садовинский был награжден орденом Святой Анны 4-ой степени с надписью «За храбрость».

ПРИКАЗ

Русским войскам Северной Области

№ 257

11 июля 1919 года, гор. Архангельск.

параграф 1

При сем объявляю постановления Временного Правительства Северной Области от 18-го июня и 7-го июля сего года.

VIII

Временное Правительство Северной Области постановило:

Утвердить награждение орденом, произведенное Командующим войсками Северной Области, за боевые отличия:

Св. Анны 4-ой степени с надписью «За храбрость»:

Состоящего в распоряжении Командующего русскими войсками Пинежского района Мичмана САДОВИНСКОГО.

Заместитель Председателя Временного Правительства

Северной Области Зубов Вр. Командующий Русскими войсками Сверной Области

Полковник Данилов Управляющий делами Временного Правительства (По Наградному Отделению) Маймистов Командующий войсками Генерального Штаба Генерал-Лейтенант Марушевский

Орден Святой Анны вошел в систему наград Российской Империи еще в XVIII столетии. В 1815 году этот орден был разделен на четыре степени, при этом Аннинское оружие стало 4-ой степенью. В 1829 году, для более явного отличия Аннинского оружия от обычного, на эфесе стала добавляться надпись «За храбрость», а обычный темляк заменен орденским темляком цветов ордена Святой Анны.

Орден Святой Анны 4-ой степени давался не в качестве первой очередной награды, а исключительно, за личные боевые подвиги. Известны случаи, когда офицеры отказывались от более высоких степеней, испрашивая награждение орденом Святой Анны 4-ой степени.

Для любого офицера награждение орденом – это выражение благодарности правительства за проявленную доблесть и героизм офицера и его подчиненных по защите интересов правительства. Белое Правительство Северной Области это хорошо понимало.

Несколько иначе дело обстояло в годы моей службы, когда ратный труд флотских офицеров очень скупо отмечался правительством СССР. Среди офицеров в ходу была присказка: «Лучшее поощрение на флоте – это то, что не наказали».

Вообще, в СССР наградами за мужество и героизм, проявленные, особенно, при ликвидации аварийных ситуаций на подводных лодках или надводных кораблях, практически не награждали.

Правда, груди многих высших военноначальников трещали от обилия наград… Отношение же к офицерам корабельной службы было самое равнодушное, если не сказать, наплевательское…

Очень точно, с изрядной долей флотского юмора и иронии, писал об отношении к советским флотским офицерам в 1970-е годы А.Покровский в своем рассказе «Офицера можно» из сборника рассказов

«…Расстрелять!»:

«…Офицера можно лишить очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он служил лучше.

Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок – лучше, на неопределенный, – чтоб он все время чувствовал.

Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы; или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает…

Можно запретить ему сход на берег, если, конечно, это корабельный офицер, или объявить ему лично оргпериод…

А можно отослать его в командировку туда, где он лишится северных надбавок; а еще можно продлить ему на второй срок службу в плавсоставе или продлить ему на третий срок, или на четвертый…

Можно не дать ему какую-нибудь «характеристику» или «рекомендацию» или дать такую, что он очень долго будет отплевываться.

Можно не отпустить его в отпуск – или отпустить, но тогда когда никто из нормальных в отпуск не ходит…».

Кажется, что это все флотские шутки, но в каждой шутке, как известно, существует доля истины…

В РГАВМФ сохранился список господ офицеров числящихся во Флотилии Северного Ледовитого океана на 1919 год. Среди них и друзья лейтенанта Б.Садовинского и его товарищи по выпуску из Морского корпуса и его сослуживцы по Балтийскому флоту.

Считаю возможным привести здесь полный список господ офицеров, так как все они достойны, что бы их фамилии были опубликованы, ибо их судьбы воедино сплелись с судьбой России и воевали они, читатель, за нашу сегодняшнюю Россию, за Андреевский флаг, развевающийся сегодня на гафелях наших боевых кораблей, за золотые погоны на плечах нынешних офицеров Российского Военно-Морского флота.

СПИСОК

г.г. офицеров числящихся во Флотилии Северного Ледовитого океана 1919 г.

Контр-адмирал

–”-”-”-”-”-

Капитаны 1 ранга

Капитаны 2 ранга

ВИКОРСТ ИВАНОВ

МАКСИМОВ, СТЕН-САНЕН, АНТОНОВ, ПОЛИВАНОВ, ВИЛЬКИЦКИЙ, РУДЕНСКИЙ

НОЛЬДЕ, ЛЕВАНДА, ДЕХТЕРЕВ, КАЗМИЧЕВ, БУРАЧЕК, КАСЬКОВ, МЕССЕР, СИМОНОВ. КИРА-ДИНЖАН, МЕДВЕДЕВ, ШЕВЕЛЕВ, ТОЛБУГИН, ДАРАГАН, КОРКУНОВ, ЗИЛОВ

Старшие лейтенанты

Лейтенанты

Мичманы

ЛОБОДА, РЫБАЛТОВСКИЙ, ЛИСНЕР, ШЕВЕЛЕВ, ГУТАН, СКРЫДЛОВ, НЕУПОКОЕВ, АНЦЕВ, Фон ТРАНЗЕ, ВИТКИН,

ВЕСЕЛАГО, МАЛЬЧИКОВСКИЙ, РИЗНИЧ

СМИРНОВ, РОМАНУС, РОССОВИЙ, СЕМЕНОВ, ШИЛЬДКНЕХТ,

ЛАЗАРЕВИЧ-ШЕПЕЛЕВИЧ, КЛЮС, БОРИСОВ, ЮМАТОВ, МИЛЕВСКИЙ, ОРФЕНОВ, САХНОВСКИЙ, САДОВИНСКИЙ, ВЕЙСЕНГОФ, ВИТТЕ, РОДИОНОВ, СЕМЕНОВ, ХВИЦКИЙ, ИВАНОВ Павел, ЛИСАНЕВИЧ, АСТАФЬЕВ, КРИЧ, ПАВЛОВСКИЙ, БРОДОВСКИЙ, ДМИТРИЕВ 10-й,СОКОЛОВ, ШУЛЬГИН, КОТЛЕЦОВ, ТОМАШЕВИЧ, ШЕЛЬТИНГА, ГАМИЛЬТОН, КОВАЛЕВСКИЙ, ЗАБРЕЖИНСКИЙ-ЗАЛЕВСКИЙ, МИХАЙЛОВ, ДЕРЖАВИН, РООП, ДУХОВИЧ, СТАРК, БЕЛУХИН, ШИЛЬДЕР-ШУЛЬДНЕР, МАКСИМОВ, ФЕДОРОВ, КАЛИНИН, КОВАЦЕВСКИЙ, ХМЫЗНИКОВ, АРСКИЙ

ОКРЕНТ, КОЗЬМИН, ДИДЕНКО, ШАМАРДИН, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ВЕРДИРЕВСКИЙ, РОКАСОВСКИЙ, КОРМИЛИЦИН, Граф ГЕЙДЕН, ДОБРОМЫСЛОВ, КАРТАШЕВ, ДОБРЯКОВ, СЕДЛЕЦКИЙ, БЕЛЯЕВ, НАДГРЫЗОВСКИЙ, ДОБРОГАЕВ, ГРИБОЕДОВ, ПОДОСИННИКОВ, КРАСНОВ, МАУММСКИЙ, КАТОЛИНСКИЙ, СУШНОВ, СМИРНОВ, РАГОЛЬД, ШИСТОВСКИЙ, МЕКЕШИН, СТРАХОВСКИЙ, НАГОРСКИЙ, ВУИЧ, СОКОЛОВ, ГОРЯИНОВ, ВИНОГРАДОВ, СЕВРЮКОВ, КАСТЕРКИН, ПФЕЛИЦЕР-ФРАНК, БОГДАНОВИЧ, БОРОДАЕВСКИЙ, ЯЧИНОВСКИЙ, АННИН, ЯКОВЛЕВ, БЕЛКИН

Кто-то из этих офицеров, выполнив свой долг, дожил до глубокой старости и умер в окружении близких, кто-то погиб в бою, кого-то расстреляли в плену красные, кто-то принял мученическую смерть в большевистских концлагерях. И пуст надпись, выбитая на памятнике погибшему в штормовом море вместе с кораблем экипажу броненосной лодки «Русалка»: «Россия не забывает своих героев-мучеников» будет и их эпитафией. Вечная им память!