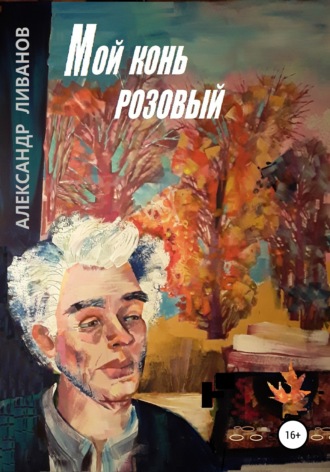

Александр Карпович Ливанов

Мой конь розовый

Образы противостояния

Видно, писателям в наше время нужно остановиться и задуматься над тем: а что же дальше?.. Уже сама огромная численность изданий (сотни и сотни миллионов) не может не обернуться эрозией духовности литературы!

И все отчаянней битвы за печать, все больше и больше рукописей. Издательства уже отказываются их принимать. Принятые ранее – рассылают авторам по почте…

Стало быть, писателям нужно отрешиться от эгоизма. Увидеть перспективу уже не через написанное – вне его, в самой терпкой яви. Надо будет учиться самоотрешенности… И исповеди, и раздумья, и сомнения… «Пройду стороной, как июньский летний дождь»…

Что ж, пишу – пока мне пишется… Но ведь не обязательно всем издаваться… Ведь в такой суете, в такой бесчестной битве за печатный станок, и слово, выходит, не может не быть не суетным не бесчестным… Буду писать, а после моей смерти, может, разберутся… А не разберутся, пусть все идет на макулатуру. Предстанут в один прекрасный день на пороге активные пионеры – звеном – с мешком – все рукописи за тридцать лет жизни унесут, получат абонемент на «Графиню де Монсоро»!..

Эквивалент. Это похуже, чем если б: «рукописи – горят»…

Пожалуй, «макулатура» самое реальное. Ведь «комиссию по литнаследию» назначают лишь тому, кто при жизни завоевал (талант? Признание читателей? Служение словом?.. Ничуть ни бывало! Сумел!.. Уж как кто… У кого звание, у кого пост, у кого пробойная сила. Кто сам работает в издательстве и утвердился самиздатом… Кто лауреат, общественный деятель – и так далее…) себе имя…

Может, наконец, пожалеть леса, которые вырубаются на бумагу? Надо отказаться – кто-то ведь должен начать! – от издательских притязаний. Не гений, не классик я – обойдется человечество без моего слова. Не буду участвовать в битве за очередь к печатному станку. Это безнравственно (другое дело, если бы – издаваться безгонорарно! Чтоб читатель мог судить – кто есть кто! Чтоб издательство просило б у меня рукопись! Потому, что безгонорарно – мало останется пишущих! Я бы остался… Ах, если бы! Не маниловская мечта – только так литература спаслась бы от вырождения!).

Может, уже сейчас надо выйти из-за стола, вылить в раковину чернила, завинтить «стило», спрятать подальше бумагу?.. Нет больше, мол, писателя! Всё передумано про себя. Ни рукописей и книг, ни шрифта, ни читателей… Зато без драк, без битв – «о душе подумаю»…

Обеспечительная система

Понаблюдав за животным миром, мы заметим одну характерную и интересную общность в строении тела, меняющуюся в развитии, и все же остающуюся постоянной, узнаваемой, точно «унификация», которая продолжена в «модификациях» и «усовершенствованиях». Так бывает с типами машин, меняющимися в марках и моделях, но «в основе» сохраняющими свой «производственный тип», который мы узнаем во всех новых марках и моделях!

Так, например, крупные млекопитающие все на четырех конечностях, передняя пара из которых лишь у людей и обезьян превращена в «специализированный орган»: руки. Или другой пример: у всех два (не три, не один!) глаза, пара ушей, один нос, но обязательно «двухноздревый» – и т.д. Даже сердце у всех, от мыши до слона, от кролика до человека: одно!

И опять аналогия с техникой. Если обратимся, скажем, к авиационным моторам, то увидим, все агрегаты в единственном числе. Один карбюратор, один нагнетатель, один топливный насос – и так далее – но два магнето, которые могут работать или по отдельности, или вместе. Перестрахованы не самые сложные агрегаты, а те, которые больше подвержены отказам, внешне-уязвимы, под перегрузками.

Нечто «перестраховочное», «сдвоенное», «неунифицированное» видим с органом вскармливания в животном мире. Этот орган, кажется, больше других претерпевал индивидуальные приспособления не поддаваясь «унификации», здесь множество разных «конструктивных» и индивидуальных «решений». Мы говорим о груди женских особей. Они всегда расположены на самом удобном для младенца – для его инстинкта – месте. Они «всхолмлены» вовне – рот младенца или животного неизбежно «наткнется» на них. И все «конструктивные» поиски и поиски! То одна грудь, то две, то многогрудие. То два соска, то четыре, то множество… В этом и предусмотренность неопределенного количества рождающихся «едоков»!..

Не искала ли природа каждый раз наиболее надежный – для каждого конкретного случая – способ и средство вскормления младенцев? Над вскормлением природа, кажется, больше мудрила, заботилась, чем о самом рождении! Здесь природа, кажется, наиболее была щедро-изобретательной!..

Кормление материнским молоком – некая «главная жизнеобеспечительная система»! Гениальный конструктор природы – кто же он?!

Знак

Слово? Что оно такое?.. Звук и смысл? Условное начертание и смысл? Этимологический знак, увязывающий другие этимологические знаки в единстве языка? Не кто-нибудь, Гоголь сказал, что слово – знак смысловой сущности!

О «материальности» слова можно говорить не больше вроде бы, чем о материальности звука или самой мысли.

Но что долговечней слова? С ним может сравниться лишь музыкальный звук! Бруклинский мост и Эйфелева башня, Палаццо Дукале и храм на Нерли… Все-все невечно, все обречено временем – лишь слову, музыкальному, гармоничному звучанию (мелодии) дано жить вечно.

Доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит!

Слово неотделимо от поэзии! Оно само – поэзия!

Масштабы

Удивительное это всемогущество творчества природы – его беспредельность как макрокосмоса, так и в микрокосмосе. «Монументализм» – в одну сторону, и «ювелирность» – в другую. И – ни там, ни здесь нет предела! Какова же фантазия творчества – если нам не достает ее даже на то, чтоб вообразить его нескончаемый размах!

Эйнштейн сказал, что весь мир – энергия… Думается, он мог добавить – еще и разум, еще и творчество! И как они беспредельны, если наши возможности, т.е. человека – не составляют для них интереса!..

Три кита

Дух жизни запада можно несколько конкретизировать, выделить свои здесь «три кита». От тех, мифических, эти три отличаются не только тем, что не покоятся в неподвижности, а тем, что пребывают активным действием в жизни!.. Все три – они то сталкиваются, то теснят друг друга, сознавая при этом полезность в согласованных действиях, в некоем гармоничном взаимодействии, но, увы, редко его достигая на деле… Это – «дух официальности», «дух специальности», «дух народности». Или другими словами: политика, специалисты и деловые люди, наконец, художники народного начала служения. (Художников без этого начала следует относить к какому-нибудь из первых начал).

Итак, три кита духа жизни, всегда говорящие о гармоничном триединстве – но, увы, каждый тянущий «на себя», проявляющий нетерпимость к соседу, то конфликтующие, то смиряющиеся на конформизме, на видимости следования общим социальным идеалам…

Надо ли говорить о том, как иллюзорны, обманны частнособственнические идеалы, о том, что каждое начало рано и поздно оказывается в тупике, перед лицом духовной катастрофы и новых сил зла…

Козье молоко

У козы – козленочек. Его то и дело отгоняют от матери, не дают ему сосать. Потом козу доят и кружку теплого, пахнущего козой, молока со вздувшейся пеной, дают мальчику лет пяти-шести. Мать улыбается, как все матери на свете улыбаются, будучи уверенными, что делают что-то нужное для здоровья своего ребенка.

– Иди вот, на. Пей…

– Не буду я пить!

– Это почему же? Козье молоко очень полезно детям!

– Полезно! Ну и пей сама!..

– Зачем же мы купили козу, если ты молоко не пьешь? Смотри, какое густое молоко… И как хорошо пахнет!

– Гадость!

– Ну, знаешь ли… Совсем наглец стал. Ремень вот возьму… Чтоб не пить козье молоко… Бессовестный!

– Гадость! Гадость! Гадость!.. – кричит малый, брыкается на землю, бьет ногами о землю и заходится в плаче…

Мать в растерянности. Она смотрит на студента, который сидит на крыльце и давно уже наблюдает всю эту картину. Студент задумчиво усмехается, отвертывается. Мое дело, мол, сторона. Живу у вас на даче не для того, чтоб разбирать ваши отношения… Мне бы ваши заботы… Он друг и матери, и малому, и еще больше самому себе.

– Ну, перестань, перестань и встань с земли! После дождя еще не просохла! Перестань, это я пошутила о ремне… Да и знаешь ты – никакого у нас ремня-то и нету… Откуда ему быть? Ну, успокойся, дурачок. И выпей хотя бы полкружки… Ладно?

– Не буду пить!.. Сказано!.. Ты молоко у козленочка отнимаешь! Сама ты бессовестная! Вот возьму и вообще сбегу из дому!..

– Нет, вы слышите, что говорит этот наглец?

– Слышу, слышу, – вяло отзывается студент. – Личность будет…

– Что вы сказали?

– Да нет, ничего… Это я так… Оставьте его…

Не пациенты ли психиатра?..

У Аристотеля, в его книге «Политика» (книга 4, глава 6, раздел 2) можем прочитать следующее:

«…Люди, имеющие больший имущественный достаток, чаще всего бывают и более образованными, и более благородного происхождения. Сверх того, представляется, что люди состоятельные уже имеют то, ради чего совершаются правонарушения; и уже одно это упрочивает за такими людьми название людей безукоризненных и знатных».

Не будем спешить с обвинением Аристотеля в неклассовом взгляде на общество! Думается, и нет повода упрекнуть создателя логики в нелогичности. Видать, бытие тут в соответствии с сознанием!

Во-первых, великий философ это писал три с половиной века до нашей эры, когда классовость мира еще не была так резка, так поляризована, как ныне. Во-вторых, от господствующих воззрений своего времени даже гений не бывает уж совсем свободным. И в наше время можно лишь подивиться наивности утверждений великого философа. Из его слов получается, что «достаток» приходит сам по себе, как некая награда за «воспитанность», «за благородное происхождение»! Более того, будто бы «достаток» этот (откуда он взялся? «От молитв праведных не наживешь палат каменных, – говорит народ! Он у философа какой-то «безначальный»!) есть гарантия, чтоб люди не стремились к богатству, не порождали этим стремлением несправедливостей. На деле же – чем больше достаток, тем больше алчность!

Выходит, все, как говорится, с ног на голову поставлено. Кто умеет достичь достатка – тот сумеет дорваться и до богатства! Более того, «жизнь сама» – прежде всего страх лишиться достатка – его заставляет из «достатка» сделать «богатство», а последнее приумножать, забыв всякий разумный предел, сам разум при этом…

Чтобы сказал он, великий мудрец древности, о богатеях современной, скажем, Америки, которые именно потеряли разум на гонке вооружения, сбившись давно со счета в своих миллиардах, но не останавливающихся?.. И где они в них – «большее благородство»? «безукоризненность и знатность?» И не подобало бы им давно стать пациентами психиатра?..

Двадцать лет спустя

Он: …Я люблю тебя…

Она: Наконец-то! Двадцать лет ждала этого!

Он: Но ты-то меня – любишь?

Она: Еще, стало быть, двадцать лет тебе потребуется… Нет, пожалуй, еще больше! Ведь это уже не себя – чужого понять. Интересно, чем же все двадцать лет занята была твоя душа?

Он: Той же любовью… Только выдуманной, писательской… Для тебя это парадокс… Всю жизнь занят любовью, пишет о ней для миллионов, а об одной своей не догадался… Тут тоже, стало быть, «сапожник без сапог…» Из чужого материала не сошьешь…

Она: Видать, все вы пишущие о любви – сапожники без сапог. И героини вымышленные, и героини сущие, практические… Количество не переходит в качество…

Он: Нет… Думаю здесь другое… Или – еще и это, другое. Повышенная требовательность!.. Пока у одной не достукаешься до души, чтоб сказать: «душу твою люблю»… Вот когда это, и сказано это – оно куда больше клятвы! Это, между прочим, означает и то, – как ты можешь ревновать! Какие еще измены, все-все не в счет: «Душу твою люблю»! Нечто необратимое, роковое, на счастье, или несчастье, на всю жизнь оно одно: «Душу твою люблю»…

Она: Фантазируешь…

Он: Я? Как ты можешь? Пушкин! Вам, женщинам, проще. За вас думает и чувствует природа. Она вам всю жизнь суфлирует. Не отпускает. Вы ее и заложницы, и душеприказчицы… Мужчину она выпускает то ли вторым сортом, то ли как неглавную номенклатуру… Подсобник, не до него ей! Сам дойдет, пусть мучается… И он мучается! И доходит! Ну, пусть не всегда… Дает ему инстинкт – никуда, мол, не денется…. Придет к женщине, к той же природе! Одной веревочкой! Так ты меня – любишь?

Она: Пусть и дальше – вопрос открытый. Ты любишь? Ну вот и одной нам хватит на двоих… Поправь шарф. Ветер поднялся… Ты не забыл перед гуляньем принять лекарство?.. «Люблю, люблю». Нянька тебе нужна, а не любимая. Постой, сама поправлю шарф! Женщина – не словом – всей жизнью дает ответ…

Третья

«Мудрость»… Что-то все реже слышу это слово. Не дано ныне никому прослыть мудрецом? Мудрецы перевелись? Или надобность в них исчезла – поскольку все умные? Он умен, она умна – это слышу сплошь и рядом. Ум – активность и конкретность, деловитость и опытность. Эти качества ныне больше всего ценятся. Деловой, активный, предприимчивый век… Почему же тебе так плохо? Может, именно потому что золото мудрости необратимо разменял на расхожую медь ума?.. Демократии не нужны аристократы – даже мысли?

…По меньшей мере – умозрительно – знаю, чувствую три рода мудрости. Первая книжная – когда она нацелена не на профессию, не на ученые степени и «деловую конкретику», не опирается подобно озеру в тесные берега прагматичной злобы, а подобно реке бескорыстно течет самозабвенно в мировой океан… Ей дано много житейско-эпичного заметить во время своего течения!..

Вторая мудрость – от профессии, от труда, она, умудряя руки, умудряет и душу человека. Дано и ей свою центростремительность обернуть во вне, понять мир людей или мир души человека в меру своего опыта…

Третья – мудрость страдальческого сердца. Человек живет, трудится, и как все, и главное, мыслью, но то и другое в нем обретает жизненно-провидческое свойство именно в силу страдальческого чувства бытия. Да осенит и нас своим неярким и нешумным крылом человеческая мудрость! Пусть хотя бы в минуты отчаянья! Живая, отзывная, неэгоистичная связь мудрого человека с людьми. Знать, наша вина в том, что не замечаем ненавязчивую мудрость, которая подчас – рядом! Ей должно внимать, доверять, следовать. Точно слову того редкостного врача, который сверх своих познаний, еще и сам страдал нашим недугом – и сам же исцелил себя!

Единосущность

Женщины дорожат больше всего своими детьми – как «запечатленными» (рожденными), так и «потенциальными» (живущими в ее любви…) Все мысли женщины – по поводу «своих детей»…

Мужчины больше всего дорожат своими мыслями, словно они их дети, то ли сущие, «запечатленные» (написанные, напечатанные), то ли потенциальные (живущие в единстве любви к жизни, женщине, слову)… Иными словами, если творчество в женщине природа нацелила внутрь любви, то в мужчине творчество, да и сама любовь, выходят из этих природных рамок, устремляясь в бесконечность… Да и понятно, если природа создала отдельно мужчину, и отдельно женщину, столь неукоснительно бережет в этом их суверенность, она не могла не сделать и суверенными, резко разграниченными их творческие начала, которым дано лишь в любви, в ее общем, творчески стать единосущностью…

Бремя страстей человеческих

Жизнь – это вместе с тем – борьба за жизнь. Каждый человек – пока он живет, в большей или меньшей степени, борется, отстаивает свою жизнь. Формы здесь очень разнообразны, диапазон весьма широк – от эгоизма до духовности, от «тирана, предателя или узника» на стихиях жизни, как сказано у Пушкина (а жизнь, увы, сплошные стихии в таком смысле!) – до подвижника, героя, альтруиста…

Но наверно, для всего «диапазона» характерно и то общее, о чем издавна толковал народ, все толки свои, все терпкие наблюдения уложив в пословицы и поговорки. Например, – «в молодости мы жертвуем здоровьем ради удовольствий, в зрелости жертвуем удовольствиями ради здоровья». Нет здесь укора молодости, годам, когда, гонимые инстинктами, «тратим себя», чтоб лишь на склоне жизни подчинить себя разуму и научиться беречь себя. И веками здесь ничего не изменить! Ведь страшно подумать даже, что молодость вдруг стала жить «по разуму», то есть по-стариковски, или же старость вдруг отдала себе во власть инстинктов и страстей!.. И все упования здесь – «знать предел» – хотя и здесь понимаем, что «нет такого предела», что знать его никому не дано… Поэтому: «Если бы молодость знала, если бы старость могла б»…

Утопия и реальность

Все сущее в мире, «живая» и «мертвая» природа, все без исключения создано как большая или меньшая степень обособления. «Более низкая» форма обособления (земля, воздух, вода) служат более сложным – траве и дереву, бабочке и птице, зверю и человеку. Человек бессознательно (хотя сам он это называет – сознанием) подражает природе в творчестве форм обособления: каравая, двигателя внутреннего сгорания, телевизора…

Обособленные формы – следуют закону гармонии. Вся живая природа образец такой гармонии! Человек что-то достигает в своем подражании природе – лишь тогда, когда его создания соответствуют закону высшей эстетической целесообразности.

Вот почему, как созданиям природы (воздух, вода, зверь, человек), так и созданиям человека, присуще чувство тайны. Человек в своем творчестве достиг много. Его создания – действуют, они живые – но они все еще мертвы перед созданиями природы, наделенными способностями к самопроизводству!..

На человеке, создается такое впечатление, природа прервала свое творчество. Словно истощила себя, или устала, но все свои упования возложила на человека: на продолжение им творчества…

Как формы обособления, единственно способные жить и, вероятно, воспроизводить себя, нужно, видимо, рассматривать и сами человеческие общества, их формы: семью, род, нации, государства…

Итак – формы обособления… И, стало быть, творческая личность, есть ничто другое, как обособление среди общей обособленности! Она – гармония среди общей гармонии!

И если – мысль (дух) – материальны в своей сущности, стало быть, ноосфера (гипотеза Вернадского), как место «бессрочного хранения-хоронения» человеческой мысли – уже не представляется такой уж утопией. И, может, даже статься, что утопий вообще нет в мире – все, что способно нагрезиться воображению, способно быть и осуществленным. Дело лишь за временем, средствами, человеческой дерзостью! Все, стало быть, – реальность. А сон – творческая явь!..

Выше признательности

Январь, рождественские морозы. Встаю утром – и сразу к наружному термометру: минус двадцать три. На внутреннем – плюс четырнадцать. Включаю камин…

Прошло четыре с половиной часа. И что же? Температура в моей шестнадцатиметровой комнате поднялась всего лишь на полградуса! На едва уловимую четверть толщины самой стрелки… В то время на улице – «в мировом пространстве» – температура поднялась на четыре градуса! Кто же это так мощно нагрел «необъятную вселенную», если мой раскаленный докрасна электрический камин – в ничтожно малой кубатуре комнаты с низким потолком – так почти ничего не сделал? Суматошно бегает диск электросчетчика…

Солнце! Его не видно, день пасмурный, снег стал мохнат от мороза, небо какое-то серо-палевое, грязноватое и низкое. И все же – где-то за этой мглой оно куда успешней обогрело весь мир, чем мой электрический камин мою «келью»! Что я знаю о Солнце. 15 миллионов градусов. Ядерный реактор беспрерывного действия. Раскаленный плазменный шар (звезда-карлик). 149 миллионов километров от Земли. Вся энергия на Земле (стало быть, и мой камин!) – солнечная… А вот и показалось солнце – спокойное и величавое!

Пожалуй, все, что знаю о Солнце… Живу шестьдесят семь лет – каждым мигом ему обязан – и больше ничего не знаю о нем! Вот уж перед кем мы в долгу неоплатном. Мы живем благодаря солнцу – но не только не благодарим его за жизнь, даже не вспоминаем о нем!

Впрочем, великое благодеяние – всегда выше признательности. Затем, не кто-нибудь – Пушкин! – знать, за всех нас, раз и навсегда, приветил Солнце бессмертным словом поэзии: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Пушкиным «солнце» повторено дважды, рядом – солнце бессмертного ума, и солнце-светило. Так «нечаянно», как это свойственно поэзии, явлена нам их единосущность….

Ожегу подобно

Духовное чувство в человеке я ощущаю не по суждениям и разглагольствованиям на эту тему, пусть и глубоким, и эрудированным, а по-простому, как бы вдруг опечаленному, умолчанию, внезапной и как бы суеверной нерешимости продолжать расспросы другого о чем-то лично его касающемся. Точно из опасения потревожить чужую душу неприятными видениями, воспоминаниями, разбудить в ней задремавшего злого демона…

Я бы не хотел назвать все это проходными словами – «такт», «вежливость», «воспитанность», в которых все – из внешнего, заученно-привычного обихода, из вытверженного, даже автоматичного: «так себе лучше». Или из равнодушного эгоизма…

Я имею в виду нечто совершенно иное – словно душой – ожегу подобно – коснулся другой души, ее сокровенной тайны, сам смутился от этого, все вдруг понял, обо всем догадался, поэтому и промолчал. Из сознания непостижимой сложности жизни, слабости человека посреди ее терпких коллизий, из мудрой терпимости и сочувствия к чужим… «непроходимых мук собор». Из доверия к человеку!

К слову сказать – это умение вдруг умолкнуть, кивнуть с опечаленным пониманием, даже увести разговор на что-то другое – больше присуще, как заметил я, женщинам, которые будто бы по мужской молве, и «не в меру любопытны». Мужчинам же случается быть «умнее» женщины, но редко случается быть мудрее ее! А ведь мудрость и духовность – вряд ли обходятся друг без друга!..

Духовное чувство у женщины – естественное. От природы. У мужчины – от большой культуры, от «страдальческого бытия»: «от жизни»!