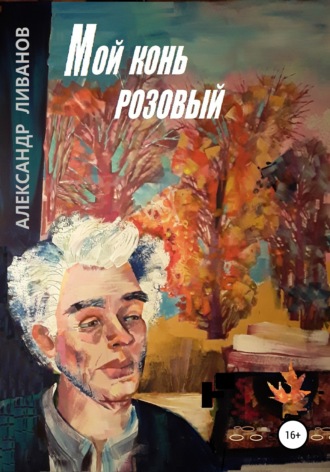

Александр Карпович Ливанов

Мой конь розовый

Деталь-кульминация

Для известного писателя запада настает, наконец, и у нас его девятый вал славы. Он совершенно не совпадает с таким же девятым валом у себя на родине, если вообще-то он был там…

Этот сдвиг во времени определяется многим. Но главным образом, думается, назревшим интересом переводчиков. В конечном итоге – они такие же читатели. Ритмы открытия для себя того или другого «западника» у них тоже весьма случайны. Затем, не последнюю роль здесь играет внешнеполитическая обстановка, позиция страны, где проживает писатель, отношение к нам самого писателя…

Все это, увы, реальные факторы нашего усложнившегося – и все еще продолжающего осложняться – мира.

Девятый вал читательского интереса у нас к английскому романисту Кронину (заглянем для верности в справочник: он здесь «прописан» как Арчибалд Джозеф, родился в 1896 году. Ему, стало быть, исполнилось 90!) выпал на последние пятидесятые. Один за другим появлялись на русском его романы «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цитадель», и всеми читались. Он упредил на несколько лет Ремарка, на десятилетие Хемингуэя, то есть их «девятые валы». К слову сказать, в это же время подкатил и вас Сент-Экзюпери. Вроде не был он шумным. Не поэтому – без шума, опять же, писатель читается и поныне? Похоже, занял свое место навсегда в читательской душе.

Но вот о Кронине. Что я запомнил из его романов? Да ровно ничего. Как ни натужаю память – все одно: ничего. Откатила волна, далеко, знать, откатила…

Впрочем, что-то смутно вспоминается по поводу «Цитадели». Во-первых, речь о врачах. Во-вторых, о конкретной операции. Смертельный исход. Что же запомнилось? Да всего лишь деталь. О самолюбивом педантизме бездарного врача-профессионала. Кажется, профессора. Речь об опасно паразитирующей псевдо-учености…

Операция на желудок, больной скончался под ножом – он уже мертв, а этот педант-профессор не прекращает операцию, доводит ее до «законченности». И даже любуется тем, как заделал конец нити, которой зашил – мертвому! – желудок…

Не просто деталь, даже не просто художественная деталь: некая деталь-кульминация в романе. Вся сюжетная перипетия забылась, а вот то как бездарный хирург, профессор, зашивает мертвому желудок после операции, это запомнилось. И, может, это не так уж мало. Профессор этот родня нашему, чеховскому, профессору Серебрякову!

Как-то, например, при одной даме с весьма приземленным читательским горизонтом, я упомянул «Зависть» Олеши. «Ах, читала я, читала… Это ведь там кто-то поет по утрам в клозете?»

Право же – не мало запомнилось ей! Всего лишь деталь запомнила?.. Ведь в этом «клозетном оптимизме» – весь Андрей Бабичев! Вроде бы «внешняя деталь», а он весь тут, этот генетический мещанин со всей своей бездуховностью, весь он тут – «начальник-Бабичев», «колбасник-Бабичев», «сановник-Бабичев»! А ведь тоже некая «деталь-кульминация» – хотя и в самом начале романа. Некий лейтмотив образа Бабичева, его «основная тема». Ведь недаром, ничего больше не запомнив из романа, даже эта дама, запомнила: «По утрам поет в клозете», поняла, что так вести себя может глупый эгоист, эмоционально неразвитый, душевно-грубый человек… Уж какой там «положительный герой», если он просто… смешон! Если он пошл!

Тем удивительней, что долго критики трактовали Бабичева именно – как «положительного героя». И лишь потому, что он – «самоупоенный начальник», что он занимает пост руководителя и испытывает неизменный «административный восторг»!

Предлог подумать о предлоге

Как это общеизвестно, слов, начинающихся буквой «п» – больше всего в нашем языке. Вероятно, это определяется простейшей речевой модуляцией: энергичным, слегка взрывным движением губ, отверзающих рот. Как бы самым первым, самым насущным движением уст – началом общения, выдохом-очищением, надеждой быть понятым: «послушай».

В свой черед, наибольшее число слов имеют предлогом – «по». Таким образом, словам, начинающимся с «п», у Даля – отдельный, третий том! Но почти половину тома занимают слова, начинающиеся предлогом – «по». Предлогу по праву предпослана обширная статья на целых два столбца! «По» отвечает на вопрос, например, где и почему? Согласно с чем? Во что, на сколько? По какому счету? После чего? По какому признаку схожести? По что, зачем? Затем – усиление, при глаголе, наречьях, знак многократности, знак соразмерности и меры – и т.д. Одним словом, «по» упорядочивает! Недаром – «по-рядок»!

Рассмотрим здесь несколько слов из огромного ряда слов, начинающихся предлогом «по». А именно – «пошлость», «подлость», «порок»… Впрочем, «под» – некий «подотдел» общего порядка «по»!

У Даля слову «пошлость» не дана самостоятельная статья. Слово включено в гнездо слов, образованных от «пошлина». О «пошлости» сказано: «состояние, быть, качество пошлого». О слове же «пошлый», чуть ранее, сказано: «давний, стародавний, что исстари ведется. Старинный, древний, ис(спо)конный». То есть: чтό помнить не стоит, чтό вышло из обихода, примером уже быть не может – и т.д.

Вот здесь-то и хочется попробовать поспорить… с «самим Далем»! Впрочем, мы бы, разумеется на это не отважились, если б ряд поговорок не оспаривали «пошлый» и «пошлость», обозначенный к ним смысл: «давний», «стародавний», «что исстари ведется».

Неужели «все старое» – в старину же! – могло кому-то показаться пошлостью в современном понимании?.. Что-то, думается, здесь не так… Думается, все же началось с пошлины. Одни люди вздумали, возить куда-то, откуда-то товар. Купить дешевле, продавать дороже; с барышом, с выгодой, с прибылью… Разве – не пошлость?..

Если без забвения совести («цены сам платил не малые»…) – это не встречало осуждения. Труд как труд. Как честный и почтенный – купец и почитался людьми. Да с ним и поторговаться можно было, на худой конец – глядишь кому-то и сбавит по возможности цену… То есть «купец честной» был уважаем народом!

А вот другие люди – власть имущие – те выдумали себе барыш понахальнее. Расставили служивых людей на всех заставах, чтоб с любого товара получать плату за провоз. Плати, что пошло с товара! Плати, чтоб пошел дальше товар! Пошлость на пошлости! Еще товар не продан, еще неизвестно – как пойдет торговля, может, сплошь с убытком, а ты уже сейчас: плати! Поистине – пошлость. Соль везешь – плати, табак везешь – плати. И возмущались купцы, и сетовали («На язык пошлины нет»), а приходилось раскошеливаться… Но и уплатив положенное, долго купец не мог придти в себя. Мало ли что еще случиться может! «Пошлины взяты, а товар потонул». Видать, и надоедали людям купцы своими бесконечными сетованиями на пошлину! Так пошлина, ссылки на нее, все пересуды о ней надоели пошлостью и дали имя всему недостойному, низкому, надоевшему, легкому, нетрудовому: «Пошлый человек», «пошлые речи». С пошлиной приходилось мириться, а сетовать на нее, искренне или лукаво, стало – пошлостью!

И то сказать – пошлость длилась, ее трудно было терпеть, хоть «шла вширь». А вот «подлость» – та сразу брала как бы «подкопом», брала низостью, не гнушаясь этим! Вот так – пошлость кончилась подлостью! И здесь целый ряд слов, означающих – низость: подлость, подкуп, подколодность, подложность, подлазность, подмазывание, подмасливать, подманивать, подмигивать, подмахивать, подменивать, подмешивать, подминать, подначить (для подначина, для начина) – и т.д. Подлость была низостью, точно гад, ползала на брюхе.

«Порок» – в словаре Даля объясняется как – «Недостаток нравственный, духовный; все, что противно истине и добру; зло и ложь; нравственное извращение; наклонность к худу, к худой жизни».

Но ведь слово – составное! Из «по» – в смысле – последствия, потом, и из – «рока», неизбежности в судьбе. То есть «пороку» не миновать впоследствии – «рока»: судьбы! По истечению срока…

Так, всюду, как видим, народ строил язык из смысла, явного и еще не вполне явного, открытого и сокровенного, строил образно, емко, средствами поэзии, как бы не сознавая себя поэтом! Это свойство самозабвения своей поэзии, своей творческой сущности, народ передал и языку! Передал как «текст», «подтекст», «контекст»!

Грамматики же язык «строят» по своим готовым, условным, обуживающим, а главное, вторичным, формам! Язык народа – подвижен и свободен в своих связях и породнениях – грамматики ему диктуют свои ограничения, свои насильные, обужено-корневые, «от» и «до»!

Но по счастью, помимо – и даже вопреки – грамматикам существуют художники слова, которые умеют следовать не вторичным (грамматическим) формам языка, а свободному духу народного языка! Грамматикам, скрепя сердце, приходится следовать за художниками слова, за защитниками народной свободы и правды языка!

Не все золото, что блестит

– Что толку, что начищенная железка ваша блестит, как зеркальце? Все же зеркальце – железное – не золотое!

– Но ведь дикарям – что железо, что золото – все одно! Лишь бы блестело!

– Стало быть, вы обманываете дикарей?

– Не виноват я, что они дикари… Они ведь радуются!

…Не так ли поступает и формалист (модернист, авангардист и т.п.)? «Начищает» до блеска железо и выдает его за золото «читателям-дикарям»… А правда-золото куда дороже металла-золото…

Читатель! Не будь «дикарем», не давай себя обмануть! Еще когда народом сказано: «Не всё то золото, что блестит»!

Где поэт-пророк?..

Владыкам всех времен и народов, как бы они там ни назывались, фараонам или царям, императорам или президентам, всегда достает догадки держать лейбмедика, личного повара и личного портного, даже личного часовщика (уж, не говоря об астрологах, звездочетах, предсказателях-оракулах и прочих шарлатанах!) – но, как правило, не достает догадки приблизить к себе: поэта! Не стихослагателя, а поэта-прозорливца, поэта-пророка, презирающего «чернь», «толпу», «общее мненье»! И не потому ли – в первую голову – что владыка, как бы он ни назывался, плоть от плоти эта же «чернь», «толпа», «общее мнение»? Он может быть тираном, самодуром-самодержцем (какое этимологическое – точное – совпадение! Язык-поэт всегда вещий, всегда дает точное обозначение, точный смысл явлению, всем родственным, как бы ни казалось далеким, явлениям!) – но все одно он лишь возвышение, увенчанность «черни», «толпы», «всеобщего»… Ведь владыке – власти, гнету, произволу – поэт-пророк является альтернативой! Едва пожелав приблизить такого поэта-пророка к трону – владыка вынужден будет перестать быть владыкой! Такая здесь природная несовместимость. Либо – поэт (свобода и творчество, любовь и красота, народность и справедливость) – либо царь (гнёт, антагонизм и отчужденность, пресмыкательство и ложь)…

Николай I, считавший себя «просвещенным монархом», по солдафонски-чиновной ограниченности своей (в отличие от более просвещенного отца Александра I, понимавшего несовместимость царя и поэта, и отправившего Пушкина в ссылку) – вернул поэта из ссылки, пытался его «приспособить» к трону! Чтоб уцелеть царю – поэту пришлось уйти из жизни. Но и уйдя из жизни, гений сопротивляется гнету!

Где же место поэту-пророку в современном, вроде бы демократизированном мире? Вроде бы не стало фараонов и владык? Но, может, и поэтов-пророков, поэтому не осталось больше?.. Нет сопротивления?

И так всю жизнь

Как-то довелось мне говорить с одним известным нашим рассказчиком. Я похвалил его рассказы за краткость, отсутствие дряблости и затянутости, в общем – за все то, что обычно называют «чувством законченности формы», что у Пушкина отмечено, как – «соотносительность и соразмерность», наконец, что в архитектуре называют «гармонией пропорций»…

Писатель кивал головой, словно из одной вежливости соглашался со мной, а речь шла вовсе не о нем, о его рассказах. Потом мы помолчали, он о чем-то задумался. Уходя, взяв меня под руку, повел к выходу из ЦДЛ. Можно было подумать, что он собирается мне сообщить что-то весьма конфиденциальное. Или настолько личное, что вестибюль писательского дома, суета, снующие люди здесь – все это – место и обстановка совершенно для его мыслей неподходящее…

– Понимаете, все что вы говорите правильно… Тут критики и литературоведы наговорят уйму красивых слов… Тоже, по-своему, будут правы… А я знаю про себя одно – простое, житейское, нет, даже случайное вроде бы. Я всегда был нетерпелив в работе! Я люблю бильярд: то есть играть. Неважно играю, но – люблю! Рассказ для меня – труд, урок. А бильярд – удовольствие, хобби, награда. Вот и пишу, и экономлю время… Ничего лишнего! Избегаю периоды, пишу короткую фразу. Никакой «эпичности» не позволяю себе. Скорей бы сделать рассказ – отдам на машинку, а сам закачусь в бильярдную! Не знаю, не знаю. Кроме этого – никаких секретов! Уж как оно вяжется – или не вяжется с «теорией», «лабораторией». Но я вам, как на духу! Всему бильярд причина!..

Он не шутил. Развел руками, причмокал губами. Сам как бы удивлялся крайней прозаичности и бытовизму своего объяснения. Еще подумав, добавил:

– Правда, когда играю… Я думаю о рассказе. Нет, не о написанном, который сейчас жена выстукивает на машинке! О новом… Смотрю на шары, соображаю – где оттянуть, где срезать, в общем всю эту незримую разложимость на углы, направления, силы, весь погружен в игру, а, вместе с тем – да, да, вместе с тем, и уже сам не знаю как! – обдумываю рассказ. До подробностей, знаете ли. Нет, даже не так! Кто-то во мне его рассказывает мне! Автоматически! Создавалась система! Я лишь часть ее… Критики – те «вообще», а ведь у каждого писателя – свое… Что ни Епишка – своя страстишка!

И опять он развел руками, что-то порисовал ими, видимо, изобразил какую-то бильярдную фигуру, или прием… И, словно, утомленный исповедью, раз-другой дернул назад локтями, выпрямился – и простился со мной. Он поспешил в бильярдную.

Но, может, это было заблуждением, – может, спешил он писать свой очередной рассказ? Записать его в голосе, когда руки, ну, может, частичка души лишь, заняты были кием, шарами, лузами с маленькими сеточками – авоськами? Что есть цель, а что есть средство?

Довелось мне потом говорить с одним актером. Я рассказал ему о писателе-рассказчике, о творчестве за бильярдной игрой. Он внимательно слушал меня. Потом он заговорил о том, что искусство – некая очень непростая «сумма» из общего и личного. Один актер, например, перевоплощается тем, что «забывает о себе», другой, наоборот, «удерживает образ в себе», боится «выпустить в роль»… Произносит самые патетические монологи, но, чтоб не утратить индивидуальное, отрезвляет себя раздумьем о чем-то бытовом, житейском, прозаичном! Режиссер режиссером, роль ролью, а актер остается актером. Своя режиссура – посреди заданной режиссуры.

– Иногда ты робот! Манекен!.. И что интересно, хороший режиссер рад этой сложности, этому трудному двуединству, саморежиссуре из индивидуальности актера – из общей его режиссуры и роли, из трактовки образа! А слабый, робкий режиссер, или добросовестный традиционист – тот всегда предпочитает актера безликого, без индивидуальности, весь – «чего изволите»… Службу – вместо служения, чиновника вместо творца! Жизнь – театр, театр – жизнь…

Взять, к примеру – паузу… Умение держать паузу – мастерство. Разумеется, когда это позволено образом, ритмикой и стилистикой постановки… Но вот я знаю одного актера… Он умудряется всегда пользоваться паузой! Выразительно!.. А дело в том, что он – заика. Это у него волевой акт. Но воля служит и собранности, сосредоточенности, главное, как-то своеобычно отстраняет образ… И это – хорошо! Что я хочу сказать… Когда есть дарование – оно и недостатки обращает в достоинства! И наоборот… Вы меня понимаете? Возьмите С. – назвал он известного артиста. – Мировое имя! А ведь человек он – нервный, волнуется, но волей и этой самой, саморежиссурой он из волнения лепит какую-то душевную трепетность, текучую зыбкость, отстраненность, изображение как бы заживо трепещет на экране… И он – единственен, неподражаем – от интонации до мимики и жеста! Так что талант не столько – общее, сколько – личное… И надо его знать, надо уметь им пользоваться. Может, в этом уже другой талант? Продолжение первого? Или собственно это он и есть сам по себе: талант!

– Помилуйте, Есенин сказал – «Я о своем таланте много знаю»… Это ведь не одни лишь достоинства?

– Разумеется! Ничего одномерного! В чистом виде! Талант – одоление! И чем больше беспощадной требовательности к себе – тем лучше. Талант из одних достоинств?.. Не знаю, что о нем сказать… Да и талант ли это? Та изначальная музыкальность и гармоничность, которые дальше способности не идут. Ремесленники! Посредственники – по чужим средствам работают, по преподанным приемам! Подлинный талант – лица необщим выраженьем! Все-все из себя, образцы лишь как сравненье! Учить? Нет!.. Себя учить – «учить-ся»!

Героизм

Когда говорят о героизме, о доблести, о мужестве – конечно имеют в виду мужчину! Само слово – «мужественно» здесь показательно. Женщина должна стать на мужскую стезю, свершить что-то из тех мужских дел, которые ей не присущи, установить рекорд в прыжке с парашютом, свершить рекордный полет на самолете, на худой конец, в качестве работницы банка задержать, рискуя жизнью, вооруженного грабителя, чтоб о ее поступке сказали: мужественный; героический…

Между тем – каждая женская жизнь и истинно мужественна, и подлинно героическая! Она рискует своей жизнью, решаясь родить, она рискует своей жизнью, когда обстоятельствами вынуждена предотвратить роды. Растя детей, она вся: героическая самоотверженность!

Она не только не говорит об этом, не сетует на судьбу, не требует наград. Она остается и в этом мудро-сокровенной. Как сама природа. Чтоб жизнь не омрачалась, чтоб продолжалась любовь.

Мне довелось видеть, как умирает женщина: как величественно-просто расставалась она с жизнью! Будто еще и уходом своим – отдавала долг им же: природе и жизни, молча являла их величье…

Да, каждая женская жизнь – подлинное мужество, истинный героизм! Надо лишь уберечь в ней сокровенное чувство – женщины! И удивительно, что мысли обо всем этом так долго не приходят к нам…

Узелки

Неисповедимы дороги господние – неисповедимы и дороги литературные!.. Ленин, любя и ценя Горького, неустанно, прямо и исподволь, направлял его творчество к духу партийности. Горький, беспартийный художник, боролся за демократизм и народное служение Бунина. Мы знаем, как непросты бывали отношения Ленина и Горького. Но ничто не могло помешать их дружбе. Между Горьким и Буниным же, наоборот, произошел на всю жизнь разрыв. Катаев, кто единственно, до конца дней признавал себя учеником Бунина, кажется только благодаря учителю, его влиянию, пусть не личному, главным образом влиянию его слова, спасался от художественного космополитизма. Даже находил в себе силы, написать повести о Ленине, хотя в своем формообразующем начале и стилистике, пожалуй ближе всех наших писателей подошел – не подражательно, органично – к художественному опыту Запада («Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик» и др.)…

Недавно исполнилось 60-летие Николаю Воронову, учебнику Катаева, писателю-уральцу, для которого главная тема – более чем из биографии – из судьбы – рабочий класс, труд, металлургия Урала…

Сложны узелки, завязываемые жизнью, – не проще они и у литературы!

Жизненный рыцарь печали

Видать, всякое познание осуществляется во временнόм интервале между языческим поклонением явлению и крамольным ниспровержением его с пьедестала веры!.. Нечто схожее видим и в литературе. Так, например, на литературном пьедестале долго может возвышаться искусство вместо жизни, правдоподобие вместо правды, мертвый свет красок, драгоценных камней, бижутерии – вместо солнечного света! И долго мы поклоняемся искусству – пока не приходит святое неверие, наш крамольный бунт, и не ставят все на место. И снова жизнь долго на пьедестале, до тех пор, пока в ее поры, в само кровообращение не проникнут «новации формы», пока снова и постепенно, все не обратится в искусство вплоть до формализма, до неформы…

Свои здесь бог и дьявол, свои здесь этические поля и поляризации. И вечной вехой, маяком, выводящим из блужданий, спасительным маяком здесь: классика, ориентация которой всегда была на жизнь, а мастерство и искусство были средствами достижения цели!..

Ведь посреди всех заблуждений Дон Кихота, Росинант все же был верен ему, на своей спине таскал Рыцаря Печали, не садился ему на спину… Росинант мастерства знает свое место при высоком служении!

Литература, этот Жизненный Рыцарь Печали, видимо, не в пример самому Рыцарю Печали, еще подвержена и такой опасности. Литературе, которая, опять же в отличие от Дон Кихота, воюет не с призраками, а с реальными опасностями для человека, как видим, приходится еще трудней, чем ему. И все же – она побеждает. Она побеждает, видать, лишь потому, что остается на служении у жизни!